昆布ってどんなもの?北海道の海で育つ昆布の生態・漁・種類まとめ

美味しい出汁が取れる昆布。ニシンと一緒に巻かれてるのも美味しい昆布。

でも、考えたことはありませんか?

昆布ってどんなものなの?

昔から使われていたのは知ってるものの。

どんなものなの?どうやって採るの?どのくらい生きるの?

など、考えてみたら知らない事だらけ。

というわけで、

名前の由来や海での役割、食品としての栄養について雑学をまとめました。

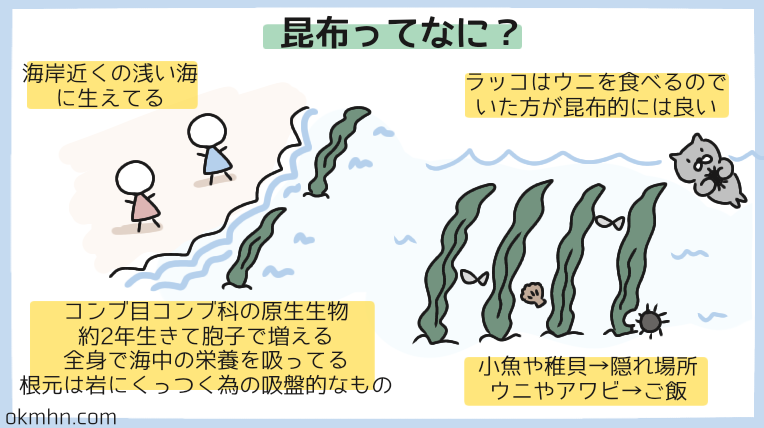

昆布ってなに?

昆布はコンブ目コンブ科の海藻です。

海岸に近い浅海に生えてます。

昆布の名前の由来は?

昆布の名前は幅が広い海藻の広布(ひろめ)→こんぶ説、アイヌ語由来説など諸説あります。

昆布の名前の由来である『広布』は『お披露目』に通じるから特別な時に使うとか。

産地が遠くてお金でしか買えない=高価=特別なものとして扱われていたとか。

そういう理由もあって、古くからおめでたい時の特別な存在でした。

ちなみに英語でseaweed、seakelpと言われていて、ジャイアントケルプは巨大な昆布の事です。

昆布はどうやって増える?

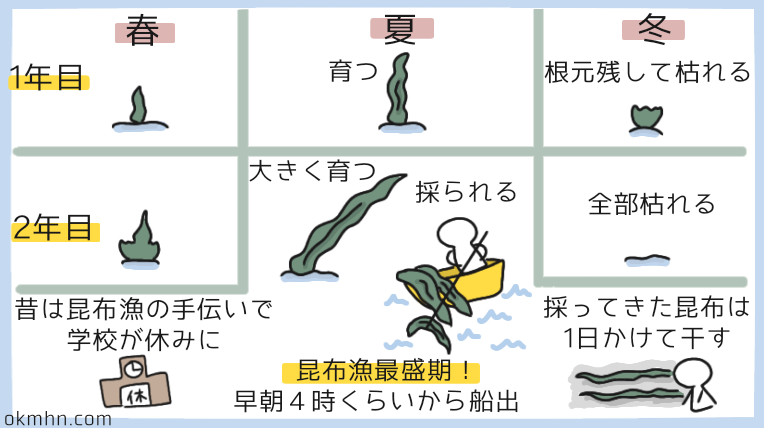

- 1年目の夏は胞子を出した後、昆布の葉のところがほとんど枯れて根元だけになる

- 2年目の春にまた葉が育ち、 夏に大き厚く成長

- 2年目の方が1年前より大きく育ち、数mになる

- 2年目の夏にまた胞子を出して、秋冬には完全に枯れる

- ふわふわ海を漂う胞子から成長して、岩にひっついて大きくなる

- 1年目の昆布になる

よく食べられている天然の昆布は2年物だよ

1年目の昆布は水昆布と呼ばれ、実が薄くて出汁もあまり出ません。料理の具材として使われています。

2年目の昆布を干すことで、美味しい出汁が出ます。

海の中の昆布

昆布は小さな魚や貝類の赤ちゃんなど、小さな生き物にとって敵から身を守る隠れ家にもなっています。

昆布は海の土台としても重要な存在なんだね

昆布を食べるのはウニやアワビなど。

ウニは特に上質な昆布を好むらしく、穴が開けられて商品価値が下がったりする原因に。

なので、昔は子供達にお小遣いをあげてウニ狩りをさせていた事もあったそうな。

昆布は山からの栄養で育ちに大きな影響が出るので、陸の環境も大きな影響を与えます。

食品としての昆布

昆布の旨味

昆布の旨味はグルタミン酸と言われるもので、この旨味を見つけたのは、池田菊苗博士です。

1908年に旨味の存在を見つけました。

昆布と鰹節を合わせた出汁の方が、昆布出汁だけより旨味があって美味しくなる、とも言われています。

昆布の栄養

昆布は陸の野菜くらい栄養がある、とも言われているよ

昆布はミネラル・食物繊維・アルギン酸・カリウム・リン・イオン・カルシウムなどの栄養素がたくさん含まれています。

ただ、ヨウ素を摂り過ぎるのもよくないのでほどほどがベスト。

特に妊娠中は摂取量に注意が必要です。

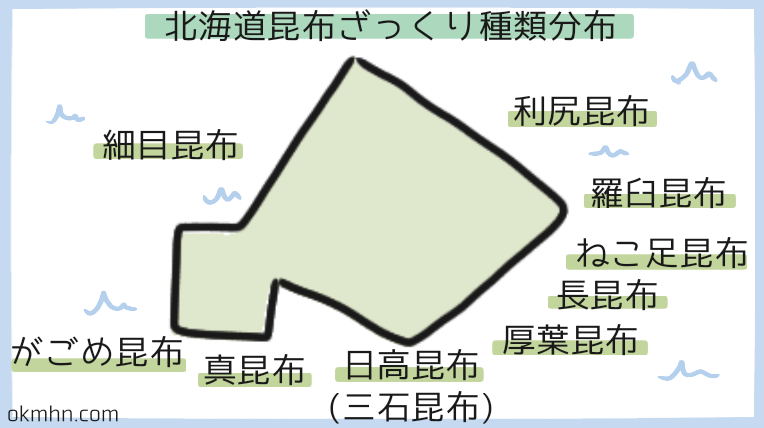

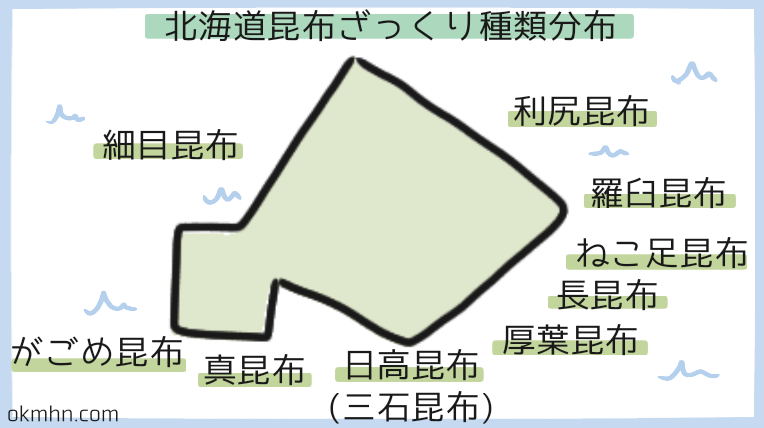

昆布の種類

日本には14属45種の昆布が生息している。

市場に出るのは約17種で北海道で採れる種類が多い。

日本の昆布の90%以上が北海道産。他は東北の三陸沿いなど。

それぞれの特徴をざっくりまとめてみました

高級だし昆布

真昆布

幅広で肉厚。すんだ出汁がとれるので出汁昆布として使われている。お祝い飾りにもなったり、ポピュラーな昆布。北陸・大阪・京都各地で使われている。細目昆布、利尻昆布、羅臼昆布は真昆布の変種。

利尻昆布

固めの昆布。すんだ香りの良い出汁が出る。京料理でよく使われている。

羅臼昆布

出汁にパンチがでる赤みがかかった茶色の昆布。高級出汁用富山・大坂で主に使われている。鬼昆布とも呼ばれる。

食用・万能タイプ

日高昆布

商品名としては三石昆布。細くて火が通りやすい黒っぽいのが特徴。名古屋や関東で多く使われている。

三石昆布として売り出したのが小林重吉だよ

細目昆布

幅が細くて粘りが強い。出汁、きざみ、松前漬けなど様々な用途がある。

煮物・加工向き

長昆布

10~20mくらいある長い昆布。昆布巻き、煮る系で食べる。棹前・厚葉昆布の大元の種類。

棹前昆布

本格的に漁が始まる6月前に採られた、柔らかい昆布。柔らかいのでおでんや煮物に使われる。

厚葉昆布

幅が広くて厚みがある。九州、沖縄で主に使われている。主に佃煮などになる。ガッカラ昆布とも呼ばれる。

特殊な昆布

がごめ昆布

葉がでこぼこして粘り気が強い昆布。函館周辺でしか採れない。フコイダンを多く含むので、最近は特に人気が出てきた。加工品としてもよく使われている。

ねこ足昆布

根の部分がねこの足に似ているからねこ足昆布。道東で少しだけ採れる。

養殖昆布について

道南の南茅部で、昭和40年代に日本初の昆布の養殖に成功。

昆布の養殖は長谷川由雄博士が開発し、1970年に本格スタート。

天然の真昆布は生育に2年かかるが、養殖は1年で取れるため、促成昆布とも言われる。利尻昆布、羅臼昆布の場合は養殖でも2年間は育てる。

昆布を採る昆布漁

昆布はどう採るの?

昆布漁は6月くらいから8月のお盆辺りまで行われます。

特に7月が忙しいらしいよ

- 昆布漁は朝4時くらいから始まる

- 棹のような銛のような、昆布採り用の棒で昆布を根元から採る

- 船の上に乗せて陸へ持ってくる

- 陸にあがった昆布は干場で干される

2年目の昆布は冬になれば枯れてしまうので、根元から全て刈り取った方が次世代にも都合が良いそう。

波で海岸に打ち寄せられた昆布を拾う、拾い昆布漁というのもあります。

昆布漁は主に晴れの日に行われてるよ

海の様子を見て、安全な漁が出来るか?天気によっては、 天日干しができるか?

などで漁をするしないが決められています。

昆布の干し方

海から採ってきた昆布は、昔からよく行われていた干し方の場合、小石を敷き詰めた岩場で干されます。

ぶら下げて干される事もあるよ

小石には土や砂をつけず、通気性を良くし乾きやすくなるという利点があるのだとか。

そして、2時間ごとに干す位置を変えたりまんべんなく乾かされます。

天気が良く、適度に風があれば7~8時間で程よく乾くそう。

干して日のある時にしまわれますが、 羅臼ではまた夜に出して 湿り気を移したりするんだとか。

地域や昆布の種類によって、乾燥のさせ方が異なっています。

機械で干した方が早いし天気にも左右されなくて良いのでは?

機械干しだと出汁が濁るらしいよ

夏の日差しで一気に旨みを閉じ込めて日干しされた昆布の方が、機械のものよりも良い品質とされています。

天日干しにした昆布についた白いものはマンニトール(マンニット)という糖質で、出汁を取る時の美味しさを引き出す役目をします。

機械干しだと、このマンニトールがあまり出ないのだとか。

ただ、最近は天日干しができる場所が無く、機械干しにせざるを得ない場合もあります。

昆布の等級

生の昆布は乾くと1/5くらいの重さになります。

乾いたら切って専用の布で包んで、1ヶ月寝かせて等級が決められます。

根元に近い部分は厚みがあって、上等な一級品が多く取れるとされています。

昆布は種類ごとに 天然か養殖か取れた時期、浜、大きさなど細かくチェックされ、選別されて等級がついて出荷されています。

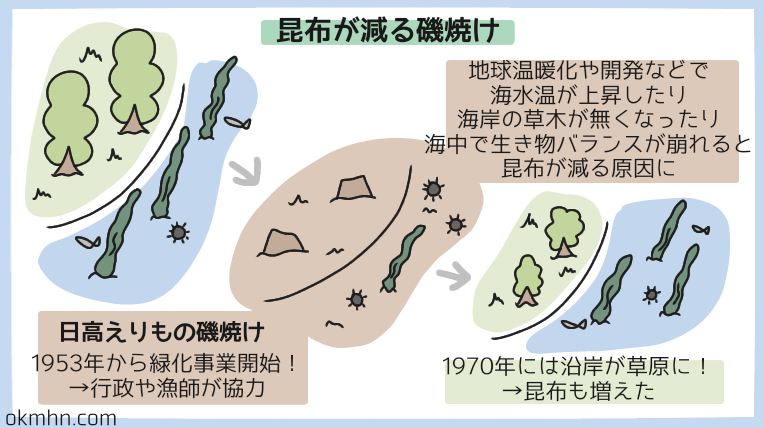

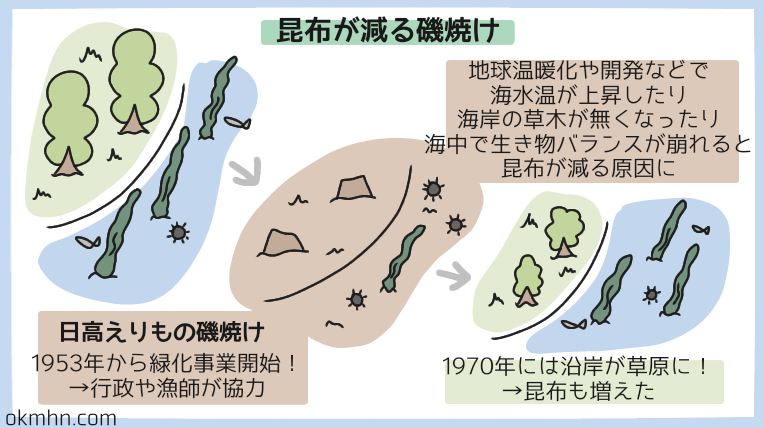

昆布が減る磯焼け

昆布が数の増えた一部の生き物に食べ尽くされたり。 海底が荒れたり、生き物が少ない状態になることを磯焼けといいます。

地球温暖化などでの海水温の上昇、土地開発、人口の増加による海の汚れ、生き物同士の関係の変化などで磯焼けは進みます。

襟裳の海岸沿いは、開拓や牛などの放牧のために山の木々が切られ、やがて地面だけになって砂漠化した過去があります。

その時は、森林が消えてから磯焼けが進み、昆布が取れなくなったのだそう。

1953年から行政と漁業者が力を合わせて緑化事業を始めました。

そして、1970年には襟裳草原と呼ばれるまでに復活し、今でも木々が生い茂っているのを見ることができます。

まとめ

以上、昆布の生態や昆布漁、昆布の種類についてでした。

ちなみに、昆布漁や学校給食に出てくる昆布について詳しく知るには日高の幌泉にある資料館がオススメです。

昆布について、標本もたっぷり見ながら知ることができます。