下国安芸ってどんな人?【開拓神社の御祭神】

okamehan

きたうみ日誌

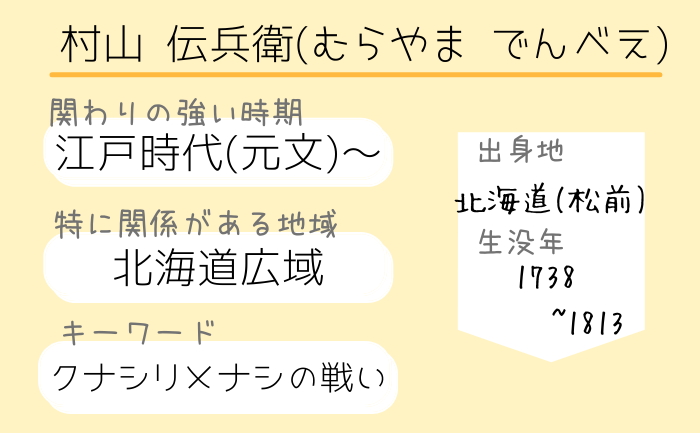

特に1757(宝暦7)年に家を継いだ3代目伝兵衛の頃が一番勢いがあり、松前藩の治めた税金と同じくらい税金を支払うくらいまで商売を大きくしました。

当時の長者番付にも東の横綱として紹介される程になりました。

アイヌの人々に生活用品や漁具などの物資も提供したりと、安定した経営に心を配っていたようです。

宗谷・留萌・石狩・小樽・厚田・厚岸・増毛・根室・釧路・樺太などなどを担当・開いています。

最高で約35ヶ所の漁場を担当して、持ち船約120隻は松前の港に出入りする船の8割が阿部屋のものだった事も。

寛政蝦夷蜂起・寛政蝦夷の乱・国後目梨(クナシリメナシ)の乱とも呼ばれています。

飛騨屋がアイヌの人々に対して暴力や過酷な労働を強いていたり、ひどい事をされていた事を耐えかねての蜂起でした。

この戦いの後、飛騨屋は漁場の権利を剥奪され、代わりに村山伝兵衛が担当する事になりました。

自分の運営していた漁場から人員も物資も送って、新しく漁場を開き直して漁業を行い、一度は離れていた人々も漁獲量も回復させる事ができました。

このクナシリメナシの戦いで松前藩側に協力した、アイヌ民族のうち12人を蠣崎波響が描いた、夷酋列像は教科書にも載る程有名です。

松前藩のイメージアップの広報活動の為に描かれた物とも言われており、絵の中にもウソと本当が入り交じっているという指摘も。

絵の内容はあまり真に受けすぎない方が良さそうです。