富山・福井はなぜ昆布消費量1位?昆布ロードで知る日本と昆布の歴史

昆布を調べたら、日本と昆布の歴史や北海道と昆布の歴史に触れられるのでは?

そこから松前藩・北前船の歴史に触れたら分かりやすくて面白いのでは?

と、思って調べ始めたら。

昆布と北海道と本州の絡み面白!

昆布が思っていた以上の存在でびっくりしました。

そして、これまで知らなかった昆布ロードや北前船、松前藩、各地の食文化…と、日本の歴史が驚くほど分かりやすく見えてきました。

この記事では、奈良時代から現代まで、昆布を通して見る日本各地の歴史をまとめてみました。

北前船や松前藩について知りたいけど、どこから手を出せば…と思ってる方や、北海道の歴史がきになってる!という方の入口になれたら幸いです。

日本各地×昆布

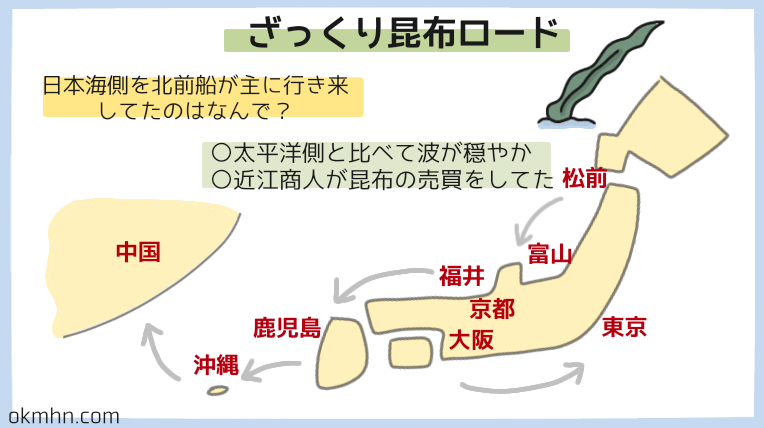

昆布ロードってなんだろう?

ざっくりいうと、昆布の動きの流れだよ

北海道から富山・福井に運ばれた昆布が消費地である京都・大阪へ、そして東へ伝わった江戸から明治にかけて大きく広がった昆布を運ぶルートが昆布ロードと呼ばれています。

北海道と昆布

日本国内で採れる昆布は90%以上が北海道産。

でも、消費量は少なめ。 消費金額としては47都道府県中20~30位台になっている事がほとんどです。

出汁には使うが、食用の消費は少ない傾向にあると言われています。

ただ、昆布漁が行われている沿岸部では、学校の給食にも昆布料理が色々出てくるようです。

福井(敦賀)と昆布

富山と1、2を争う昆布の消費地。

江戸時代以前から近江商人が使っていたのが、当時は若狭と言われていた小浜と敦賀の港でした。

蝦夷からの海産物を運び大量消費地である京都大阪で売り、米などを積みまた蝦夷で売ってまた昆布を買って…の繰り返しで利益を得ていました。

京に送る昆布を水揚げする港で、昆布文化が発展して港としても栄え、昆布の加工技術も早くから発達していたそう。

富山と昆布

福井と1、2を争う昆布の消費地。

富山にも北前船が立ち寄る港があったので、他の地域より昆布を食べる習慣が根強いそう。

江戸時代に薬の製造販売に力を入れていた富山藩は、 中国との貿易をするために昆布を売り、代わりに中国から薬の原料を買っていました。

ちなみに、富山では羅臼昆布が一番消費されているとも。開拓時代に富山から羅臼へ移住して漁場を広げていた人が親戚に送っていた名残と言われています。

京都と昆布

古くから昆布と親しんでいた土地。

海から敦賀に来た昆布は平地は馬に乗せたり、山を越え、琵琶湖を越えて大津からまた馬に乗せて京都へ送られていたのだとか。

昆布は広布とも呼ばれ、神への食事や天皇の食事に使われていました。

貴族、寺院、武士それぞれで昆布が様々な使われ方が育まれていきます。

大阪と昆布

北前船の終着点となった商人の町。

江戸時代には昆布の売買や加工の中心地になり、京都とは違う昆布文化が育ちました。

大阪では昆布の出汁が好まれていたので、鰹節の方は江戸にたくさん安く流通するようになったのも、江戸での鰹節発展の理由の一つと言われています。

沖縄と薩摩藩と中国と昆布

昆布で繋がる売買の輪。

薩摩藩は琉球から仕入れたサトウキビを売って、昆布を買って、琉球を通して清に昆布を売って利益を得ていました。

その流れで売り物にならなかった昆布が沖縄に持ち込まれ、昆布の利用が伝わったそう。

沖縄での昆布は、料理の中に食材の一つとしても使われています。

東京と昆布

実は昆布と縁が浅い都市。

江戸時代以前は船の寄港地から遠く、昆布が広まるのは江戸幕府の命で河村瑞賢が西廻り航路を開拓した17世紀後半からでした。

昆布を煮ても出汁が出にくい水の性質でもあったので、 出汁用より食べる用(昆布巻きや佃煮)との文化が発展したのだとか。

そして江戸時代に安く買えた鰹節が使われた料理が発展し、昆布出汁よりも鰹出汁の文化が強めです。

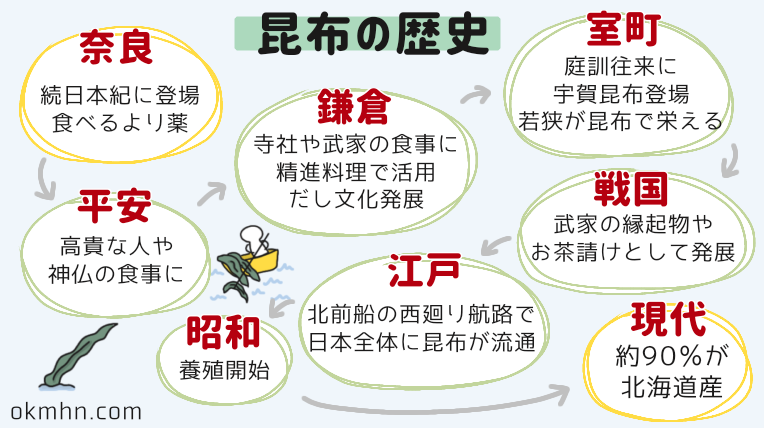

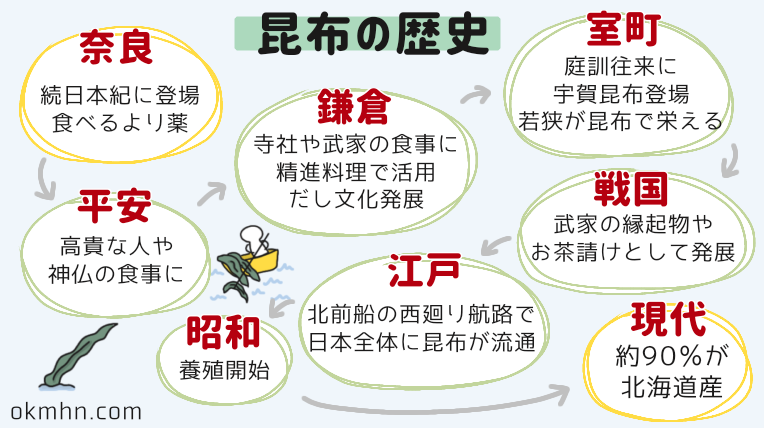

昆布の歴史

奈良時代

当時は、食べるより薬として使われていました。

ただ、この頃の蝦夷は東北も含まれていたので、この頃の昆布が北海道産かどうかははっきりしません。

三陸沿いの昆布だったんじゃないかな?と言われてるみたい

昆布漁は8世紀くらいには始まっていた?と考えられています。

平安時代

10~12世紀には交易が盛んになり、北海道の昆布や鰊が、船で本州へ運ばれるようになりました。

平安時代前期、北海道のアイヌの人々との交易の担い手は津軽の安東氏でした。

北条義時によって安東氏は蝦夷管領になり、安東氏が北海道との交易を担っていました。

鎌倉南北朝時代

庭訓往来を書いたのは狂言『昆布売り』の作者で、若狭の昆布売りが登場する話です。

当時はかなりの量の昆布が、若狭小浜経由で京都に入っていました。

鎌倉時代中頃は、昆布交易船が松前と本州の間を盛んに往来していました。

昆布が出汁になったのは鎌倉時代で、精進料理で使うのにとても便利だった事が発達の理由なんだそう。

室町戦国時代

このころの昆布は、蝦夷→越前敦賀まで運ばれ、京・大坂へ運ばれていました。

中世には若狭の昆布は非常に味が良く、高貴な人が食べるとされていました。

切った昆布をあぶってお粥のおかずとして食べたり、結び昆布にして煮たり、揚げ物にして食べられていたのだとか。

この頃の昆布は、函館~室蘭辺りの海岸部で昆布が採られていました。

昆布と戦国武将

戦国時代には武士たちが昆布を兵糧として使うようになりました。

打ち(あわび)勝ち(くり)喜ぶ(こんぶ)という意味で、アワビクリコンブが合戦の時の験担ぎとして配られたりも。

また茶の湯が広まると昆布はお茶請けにもなりました。

当時のアイヌの人々も昆布を食べていたものの、そこまでたくさん消費はしていませんでした。

本州からの移住者が多くなって、食用&販売用が増えていったと考えられています。

北海道海岸で、人々が昆布を採って生活費を稼ぐようになってきたのはこの頃からなのかも。

江戸時代

天明寛政期の松前では、松前城下・函館・江差の三港で主に昆布の集荷がされていました。

特に函館では、本州から来る昆布の買い付け船でとても繁盛していたのだそう。

当時は主に松前周辺の志苔(しのり)昆布がブランドものとして取り扱われ、この頃からすでに、産地によって昆布の質に差があるとされていました。

質の良い昆布は乱獲を禁じられていたものの、質の悪いものや海に漂っているような昆布は自由にとって良かったそう。

1700年後半には、昆布・ナマコ・アワビが長崎貿易の主要な存在になっています。

昆布と北前船

江戸時代に発達した北前船は、寄港地で安い物があれば買い、積み荷で高く売れるものがあれば売って商売をしていました。

昆布の船が沈んだり、カビて使い物にならなくなったりするのもリスクのひとつ。

北前船はハイリスクハイリターンの商売でした。

北前船の西廻り航路が作られから、江戸にも商品がスムーズに届くようになりました。

昆布と松前藩と商人

松前藩は江戸幕府から漁場の権利が与えられ、家臣はその漁業権を近江商人などに売って対価を得ていました。

その商人たちが漁場を広げ整え、昆布もよりたくさん取れるようになりました。

1700年代には場所が計85か所にまで広がっています。

特に、日高の幌泉では昆布漁が盛んで、根室から幌泉に昆布取り技術を学びに行っていたのだとか。

この頃には素手ではなく、現在のように道具を使って刈り取るように。

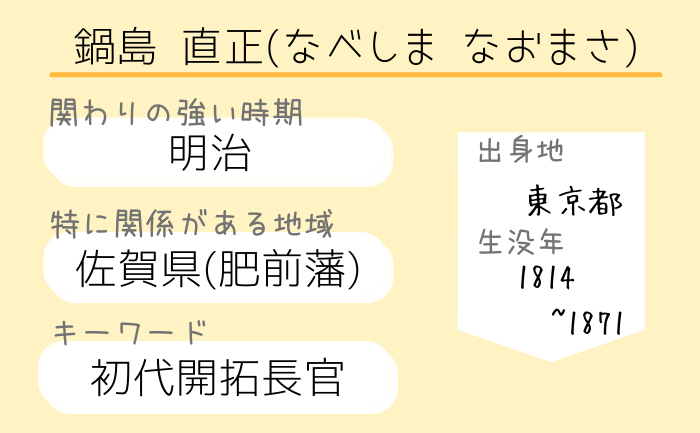

明治時代

明治になって、場所請負は廃止されたものの。その場所に住む人々の生活に影響が出過ぎるということで、反対が強く漁場としての名前が変わっただけのところも。

明治時代から、今のような昆布漁が主流になっていきました。

昭和~現在

戦前と昆布

昆布を食べるのは日本、中国、朝鮮半島が主でした。

昭和10年くらいまでは、釧路や根室の昆布は中国貿易でたくさん輸出されていました。日高の三石昆布も中国でよく売れたそう。

しかし、支那事変で輸出はストップに。

戦後と昆布

戦後には需要と供給の変化で、中国産のものが逆に日本に多く入ってくるようになりました。

昭和40年には昆布の養殖も行われるようになりました。

そして現在でも、国産昆布の90%以上は北海道で採られています。

昆布について詳しくはコチラをどうぞ↓

最後に

- 北海道が生産地でも消費は少なく、富山・福井が消費量トップという地域差

- 北前船と松前藩が作り上げた昆布ロードという流通網

- 京都の精進料理、大阪の出汁文化、東京の佃煮文化など、各地で異なる昆布の使い方

- 奈良時代には薬として、鎌倉時代には出汁として使われ始めた1300年の歴史

などについて、まとめてみました。

北前船や松前藩についていきなり触れるより、「昆布」という身近な存在を挟む事で、とっつきやすくなって本が読みやすくなりました。

次回は松前藩について簡単にまとめられたらと思っています。

以上、歴史好きの食いしん坊、おかめでした。

参考書籍

・日本食物史

・昆布と日本人

・海藻の食文化

・北海道昆布漁業史

・日本産コンブ類図鑑

・近世海産物の生産と流通

・昆布の生産から消費まで

・北海道水産業の概況と将来

・学研 まんがでよくわかるシリーズ179 昆布

・食の変遷から日本の歴史を読む方法

・札幌発昆布ものがたり コンブにかけた第二の人生 など