十勝本別町にあった軍馬補充部って何?戦争と馬の歴史を簡単まとめ

バロン西も勤めていた時期があるという軍馬補充部十勝支部。

先人カードめぐりで本別の道の駅でバロン西カードを貰って、初めてその存在を知りました。

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]軍馬補充部ってなんだろう?[/chat]

そもそも軍馬って何?と気になったら止まらなくなったので、調べてみました。

- 軍馬について知りたい

- 軍馬補充部ってどんな事をしていたの?

- 北海道に置かれた軍馬補充部のこと

- 日本釧路種ってなに?

- 馬産地となった十勝

などの事について、北海道の軍馬補充部、特に十勝支部に重点を置いて調べて勉強した事をまとめてみました。

軍馬補充部って何?

軍馬補充部の仕事は?

[jin-iconbox03]馬を育てて、軍馬に調教する[/jin-iconbox03]

2歳くらいの馬を買い上げて、5歳になるまでに軍馬として訓練して必要な師団や戦地へ送り出すのが基本的な仕事でした。

また、戦時には、農民に飼っている馬を差し出すように要求したりしました。

軍馬補充部、馬を買う(購買)

[jin-iconbox03]戦争のない時、農民や馬力運送者、馬喰(ばくろう)などの馬商人から、馬市などで馬を買い上げること[/jin-iconbox03]

- 幼駒購買 2~4歳の馬を買い軍馬補充部で育てる

- 壮年購買 5~7歳の馬を買い、必要な数を揃える

壮年購買は、育成した馬の数が必要な馬の数に足りない時や、戦時で多くの馬を必要とする時に行われました。

軍馬補充部が馬を買う流れ

- 必要な馬の数を陸軍の中央から指示される

- 各地の師団が各市町村に必要な馬の数を告知する

- 各市町村が農民や畜産家に、軍が馬を欲しがっていると知らせる

- 育てられた馬が集められ、血液検査や軍用馬としての素質を検査され、合格したら競りに出される

- 競りによって必要な馬が軍に買われる

軍に買われると、

- 普通より良い値段で売れる

- 自分の育てた馬が軍馬になる=名誉

という事で喜ばれた

しかし、戦争が激しくなっていくと馬がたくさん必要になり、馬の価格も上がっていきました。

そうすると、逆に軍のお金も足らなくなって、少ししかお金がもらえなかった、という事態になっていきます。

- 明治末~大正 数10円台

- 第一次世界大戦頃 200円以上

- 昭和恐慌期 数10円台

- 1940年(日中戦争開始頃) 400円前後

- 1941年 500円前後

[chat face=”tarou.png” name=”たろう” align=”left” border=”none” bg=”blue” style=”maru”]桁が違う![/chat]

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”yellow” style=”maru”]軍も馬だけにお金を使える訳ではないので、お金が払えなくなってったんだね[/chat]

また、戦時に農民などから馬を軍に差し出させる事を徴発と言います。

軍馬補充部の歴史

軍馬補充部と戦争の歴史

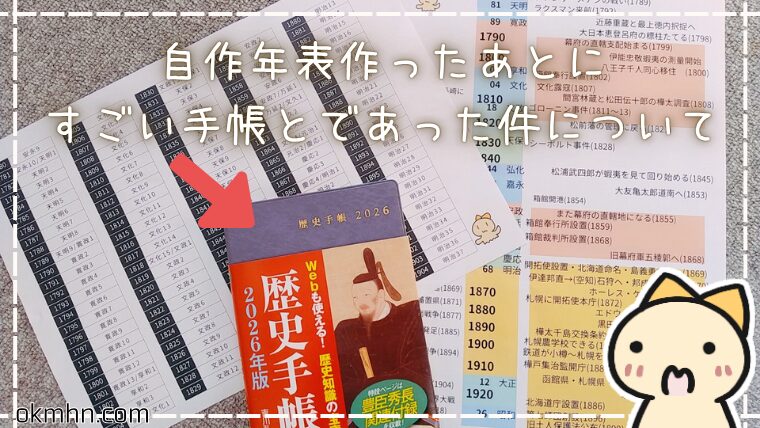

- 1896年 軍馬補充条例の公布

- 1894年 日清戦争

- 1900年 北清事変

- 1902年 軍馬補充部の支部が整備される

- 1904年 日露戦争

- 1906年 馬政局の設置

- 1912年 全国に馬牧場や種馬育成所が作られる

- 1914年 第一次世界大戦(~1918年)

- 1937年 日中戦争

- 1939年 馬政関係三法の設立

- 1941年 太平洋戦争

- 1945年 太平洋戦争終結 陸軍省解体

日清戦争の頃には、約13万頭の馬を軍馬として動員できるように整備していたと言われています。

[jin-iconbox03]でも実際には馬の軍馬としての資質は高くなかった[/jin-iconbox03]

1900年の北清事変でヨーロッパの国々と一緒に戦いに出たときには、「日本は馬のような姿の獣を使っている」とバカにされています。

[jin-iconbox01]体の大きさ、戦いの強さ、軍用馬としての調教レベルなどがヨーロッパの国々の馬より低かった[/jin-iconbox01]

その為、馬匹改良(ばひつかいりょう=馬の能力をよくすること)が本格的に始まりました。

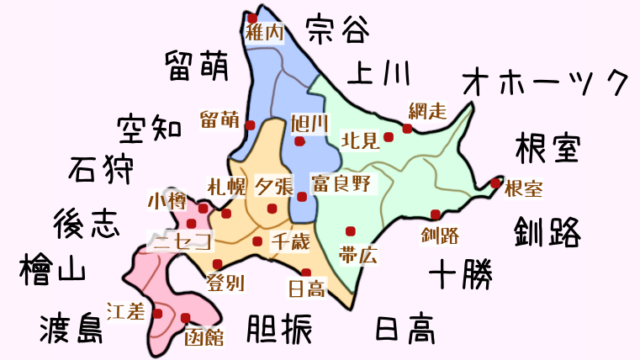

北海道の釧路、青森県の三本木、岩手県の六原、宮城県の鍛冶谷沢、福島県の白河、鳥取県の大山、宮城県の高原などに軍馬補充部が作られました。

軍事用だけでなく、運搬や農林業に使える産業用、競馬などの娯楽用など、それぞれに適した馬作りが進んでいく事になります。

ちなみに、競馬は改良した馬の成果を発表する場所として利用されていたのだとか。

日中戦争時には北海道の十勝、根室などにも軍馬補充部の支部が増えています。

太平洋戦争が終わった1945年の秋、陸軍省は廃止されました。

軍馬補充部も無くなり、敷地は学校として利用されたり民間に提供される事となります。

馬政関係三法って?

陸軍主導で決められた、

- 競馬法の臨時特例に関する法律

- 種馬統制法

- 軍馬資源保護法

という3つの法律がまとめて馬政関係三法と呼ばれている

この法律が成立した事で、民間の馬を徴用するための法体制も整えられる事になります。

馬産地・北海道の軍馬補充部

何故北海道に軍馬補充部?

[jin-iconbox02]寒かったりする過酷な自然環境でも耐えられる強い馬を育てるため[/jin-iconbox02]

と軍が考えていた、とも言われています。

実際、北海道に入った南部馬は環境に順応して寒さに強く、色んなモノを食べて生きていける頑丈な馬、ドサンコになっていたという例がありました。

尚、支部では4~5人で1班となり、必要なものなどは自給自足で用意して馬を育てたのだとか。

谷に落ちたり、ヒグマに襲われて命を落とす馬もいました。

その為、交代で見張りをして馬を死なせないようにしたのだそうです。

北海道にあった軍馬補充部の支部

明治以降、北海道は馬産地にもなっていました。

そのため、軍馬を育てて訓練する軍馬補充部も北海道の各地、特に道東に設置されました。

[jin-iconbox03]軍馬補充部の支部[/jin-iconbox03]

1900年 釧路支部 設置(現在の白糠町)

1907年 川上支部 設置(現在の標茶町)

1910年 釧路支部足寄太出張所 設置

1925年 上記出張所が十勝支部へ(現在の本別町)

1938年 根室支部 設置(現在の別海町)

[jin-iconbox02]牧場も各地にあった[/jin-iconbox02]

1907年 日高種馬牧場 設置(現在の浦河町)

1909年 長万部種馬所 設置(現在の長万部町)

1910年 十勝種馬牧場 設置(現在の音更町)

1930年 根室種馬所 設置(現在の根室市)

1935年 北見種馬所 設置(現在の遠軽町)

1937年 釧路種馬所 設置(現在の釧路市)

十勝・本別に残る馬の話

仙美里駅の馬踏板

昭和の頃、旧国鉄十勝の池田とオホーツクの北見を繋ぐ、池北線が走っていました。

その旧国鉄仙美里駅の近くに、軍馬補充部十勝支部がありました。

馬は貨車とホームにかけられた、馬を歩かせる馬踏板を渡って貨車に載せられました。

しかし、自分の行く末を感じるのか、その踏板でふんばって抵抗したのだそうです。

その時の馬踏板には、たくさんの馬の蹄鉄の跡がくっきり残っているといいます。

軍馬之碑

仙美里駅跡には、軍馬となった馬への慰霊碑が建っています。

1988年に完成し、当時馬を連れていかれた記憶を持つ人々からの手紙や、激励が届いたとのだそうです。

また、1992~1996年までの小学校の国語の教科書には「ふるさとの空に帰った馬」という話が載っていました。

大切に育てた馬が戦地に送られ、帰ってこなかったという少年時代の思い出を持つ主人公が慰霊碑を立てた。

ふと空を見上げるとそこには馬のような雲が浮かんでいた、という内容です。

書かれた話は本別の事ではなかったものの、本別の話かと話題になったのだそうです。

どんな内容なのか、読んでみたいのですが、載っている本をまだ探しきれていません。

馬の品種改良について

軍馬補充部や種馬牧場が各地に出来た事により、馬の品種改良が進んでいきました。

特に、釧路と十勝での品種改良や馬にまつわる話をまとめてみました。

釧路で生まれた日本釧路種

釧路では、釧路支部と川上支部ができた事で、馬の市場や馬に関する組合組織が整っていきました。

[jin-iconbox02]1911年には大楽毛に馬市も出来た[/jin-iconbox02]

求められる馬を作ろう!と意欲も盛んで、馬の改良も行われていきます。

日本人の体格に合う小型で、引っ張る力も強い輓馬としても乗るための馬としても良い馬を目標にしていました。

そこで生まれたのが、軍用にも産業用にも向く日本釧路種という馬です。

1932年に釧路畜産組合がペルシュロン種(輓馬として有名な大型種)と日本の在来種を掛け合わせて改良した独自の馬として発表し、農林省にも登録されました。

[jin-iconbox02]日本釧路種は体格約148センチで、小型だけどパワーのある馬[/jin-iconbox02]

戦時中はとても活躍したのだそうです。

しかし、戦争が終わり軍馬の需要が無くなると日本釧路種もその役目を終えることに。

今ではJR根室線大楽毛駅前に日本釧路種の像が残っています。

馬産地として成長していく十勝

実は明治時代から、北海道庁は馬の改良を推奨していました。より良い農耕馬などを作ろうとしていたのです。

当時十勝で開拓に励んでいた晩成社などに、サラブレッド種などを貸し与えて、良い馬を計画的に作ろうとしていました。

1906年には十勝産馬改良組合が組織され、馬の改良に力が注がれていました。

[jin-iconbox03]日清戦争が始まると、軍用馬がたくさん必要になり、馬の価格が上がった[/jin-iconbox03]

そのため、馬を作る関心がより高まっていきます。

1907年には十勝で初めての馬市が帯広神社付近で行われました。その後も、馬の飼育頭数が増えていき、十勝は馬産王国となっていきます。

1910年には、音更村に国策と呼ばれる馬育成を目的とした農商務省の十勝種畜牧場が設置されました。

馬の改良として、

- アングロノルマン種(走ったり、物を運搬する力もある軽量~中間種の一種。バロン西の愛馬・ウラヌス号もアングロノルマン)

- ペルシュロン種(とても大きい馬で、輓馬もできる重量種の一種。第一次世界大戦のイギリス軍で軍用馬として重宝された)

を交配して、足が速く、力の強い馬を生産する事に重点が置かれました。

この中で、イレネー号(ペルシュロン種)は560頭もの子孫を残し、十勝ばんばの父とも言われています。

(昭和5年に銅像が作られ、戦時中に金属応召で一度は無くなりましたが、昭和39年に競馬場に再建されました。)

道内でも大きいと言われていた帯広馬市では、1916大正5年から約10年で約4万5,000頭の馬が取引されたといいます。

さながら、お祭りのように出店も出ていたのだとか。

十勝が馬産地になれた理由

- 雑穀の生産地だったから

- 国営種畜牧場の改良技術があったから

などいう事がかさなって、馬産地として経済力を高められたと考えられています。

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”yellow” style=”maru”]食べ物があって、技術もあって、って事だったんだね[/chat]

[chat face=”tarou.png” name=”たろう” align=”left” border=”none” bg=”blue” style=”maru”]なるほどなあ[/chat]