帯広発祥の地公園に名前が残る八王子千人同心・皆川周太夫は今の日勝道路と同じ道を歩いてた?

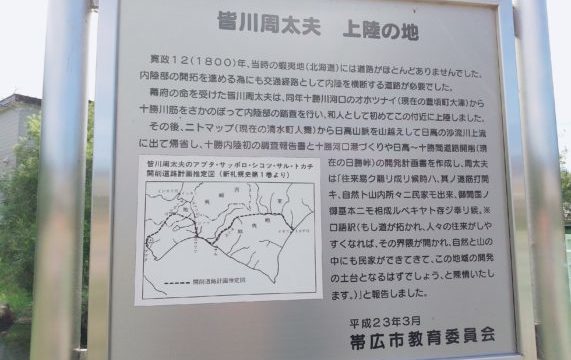

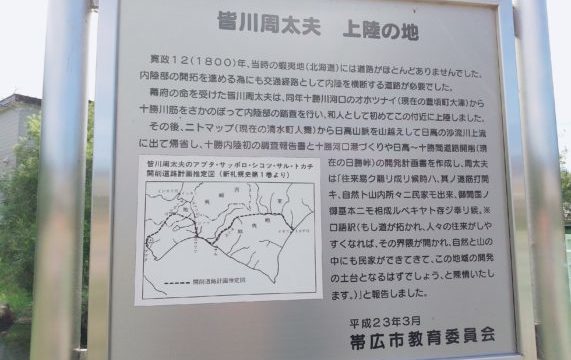

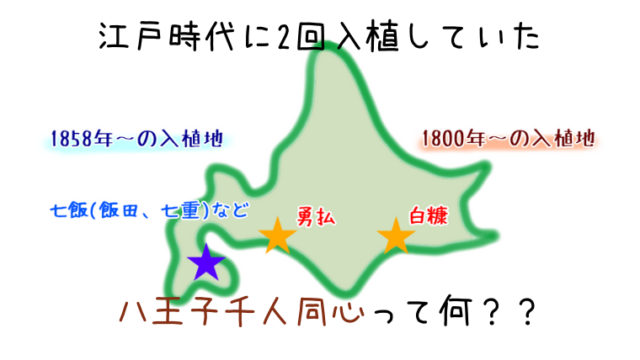

実は、晩成社よりも50年以上早く、江戸時代の1800年に十勝の内陸を調査した人がいたのです。

その名も、八王子千人同心の皆川周太夫(みながわしゅうだゆう)。

十勝川を船で進んでやってきて、水光園の辺りに降りたった江戸時代の人が居る。

という事を、帯広発祥の地公園に行って初めて知りました。

- 皆川周太夫って誰?

- 八王子千人同心って何?

- 江戸時代に日高山脈を越えた人って本当?

- 皆川周太夫と日勝道路になんの関係があるの?

という事について、まとめてみました。

十勝帯広の発祥の歴史や日勝道路の誕生について気になっている、という方の参考になれば幸いです。

幕府が内陸を調査させた理由

皆川周太夫についての前に、どうして江戸幕府が調査させたかったの?について簡単に当時の事情をまとめてみました。

蝦夷の内陸に道を作りたい

- 函館から根室に至るまでの海岸線の道は、寛政10年以降少しずつ作られていたが、内陸の道は少なかった。

- 海岸の道は急いで作った為に難所もあった。

- もし外国の船が海上から攻撃をしてきた場合、海岸の道は攻撃される可能性が高かった。

- ほとんど一本道だから、1カ所通行止めになると通れなくなる。

などの理由で、北海道の内陸に道を作りたい!と考えていました。

蝦夷の内陸で安定生活したい

また、海岸線の道しかないので、土地利用でも問題が複数あったのです。

- 海岸地は耕作ができる場所が狭く、農耕地の確保が難しい

- 農耕地が少ないと、アイヌの人に農耕の方法を教えて雑穀を主食に推奨するのも難しい

- 本州からの移民を蝦夷に送って定住させるのも難しい

アイヌの人たちが住んでたんなら、そもそも内陸に道ってあったんじゃないの?

っていう訳でもなかったみたいよ

当時の蝦夷には、道というとアイヌの人による踏み分け道がほとんどでした。

そして、川を船で渡って行き来する事が多く、道が必要とされていなかったと考えられています。

アイヌの人に案内してもらわないと、和人は通行も難しい道ばかりだったのだとか。

場所請負制ができてから、海路や陸路による人々の往来が増えていくようになりました。

蝦夷に近づいてくる外国対策をしたい

そして、蝦夷の周辺で外国船の姿がしばしば見られるようになった1790年代から、幕府は備える為にも内陸に道が必要だ、と考えるようになったのです。

- 今までより海岸線の道が短く、地形的にも使いやすいもの

- 農地に使える広くて肥えた土地を通るもの

- 海からの攻撃の危険にさらされない場所を通るもの

- 十勝川上流と沙流川上流を結ぶ道が良さそう

という事で、当時の蝦夷の調査などを任されていた蝦夷地御用掛のトップである松平忠明は、勇払に移住した八王子千人同心に調査を任せたのです。

そこで調査を担当した皆川周太夫は、恐らく体力もあり足腰もしっかりしていて、それでいて土木工事などに必要な事も考えられる人だったのでは?と考えられています。

皆川周太夫と十勝の調査

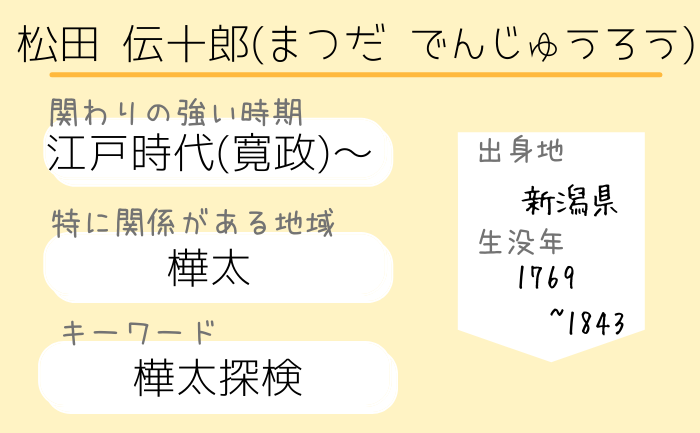

皆川周太夫ってだれ?

1800年に勇払に入植した原新助の配下の1人だったと考えられています。

十勝の内陸調査を命じられ、十勝にやってきたのでした。

どんな人だったんだろう?

素性も生まれも生没年も、不明なの

十勝の内陸を約90日間、歩いて調査&道路を作るための見積もり提案をまとめた人である、という事しか今のところ分かっていません。

原新助宛てに書かれた報告書以外、“皆川周太夫”という人物の名前は残っていないのだそう。

皆川周太夫は十勝から日高山脈を抜ける道を調べていた

- 1800(寛政12)年 勇払から日高、えりもの海岸を通って広尾へ

- 十勝川の河口から船で今の水光園の裏側にあたる場所に上陸

- 十勝川に沿って進み、清水のニトマップ=現・人舞(ひとまい)に着く

- そこから現地のアイヌの人に道案内してもらって、日高山脈を越え

- 沙流川の上流に出ると川に沿って山を下って日高に

- 日高から勇払に戻って、札幌にあたる場所にも行った

そして、調査した内容をまとめて、上司である原新助に提出しました。

そして、十勝の内陸を通る道路開削の計画書と、工事に必要なお金や人などの見積書を提出しました。

- 十勝の河口、大津に港を築くのがオススメ

- 十勝川を運河に使うと丁度良い

- 自分が見て歩いてきた道の国防道路として開削提案

- 予算がどのくらい必要か

- 作業するのにどのくらい人が必要か

という内容を報告書にまとめました。

報告書の中では、日高山脈の尾根を越える時に見降ろした十勝平野、遠くにかすかにみえる阿寒、釧路のことまでも書き記しています。

ちなみに、この献策書(報告書)は函館中央図書館に残っているのだとか。

皆川周太夫が通った道は今の日勝道路とほとんど同じって考えられてるよ

なんでそんな事が分かるの?

昭和36年、建設中の日勝道路を歩いて調査した方がいます。

まとめられた記録では、実際に尾根越えなどをした結果、ほとんど同じ道だった可能性が高いと考えられているのです。(『郷土十勝 第4号 「寛政日勝道路」考』千葉小太郎)

皆川周太夫が調査したのに道ができなかった理由

せっかく調査して見積書も出したのに?

幕府の気が変わったから、とかみたいよ

- 蝦夷の開発に関する事で反対の投書があった

- 別に蝦夷を開発しないでそのままにしとけば良いじゃん!と思ってる人もいた

- 1802年には蝦夷御用掛も廃止し、幕府が蝦夷の内陸開発に乗り気じゃなくなった

などの理由から、皆川周太夫の努力は報われませんでした。

その後、明治時代にも役人などが日高山脈を抜けるルートを調べています。

明治14年に札幌から十勝などを見て調査した内田瀞も、日高と十勝を繋ぐ道を作ると何かと便利だと思う!という旨の報告をしています。

しかし、明治時代にも実現されず、大正期にも道があれば良いのに!という声はありましたが道路開削には繋がりませんでした。

昭和30年になってようやく作られた日勝道路

日高側&十勝側から工事を進めて、終了したのは約10年後の昭和40年の事です。

出来上がった当時は、砂利道で二車線道路だったのだとか。

もし、皆川周太夫の時代に道路開削が始まっていたら、もし、明治時代に日高と十勝を繋げる道ができていたら。

十勝や日高の歴史も、今とかなり違っていたのかもしれません。

皆川周太夫が歩いたルート

皆川周太夫が歩いたルートの詳細について、

『郷土十勝 第4号 「寛政日勝道路」考』著者 千葉小太郎

を元にまとめてみました

- 10月頭に勇払を出発

- 10月末に大津に到着

- 11月半ばに清水(ニトマップ)に到着

- 約10日かけて日高山脈を越え、

- 12月頭に日高へ到着

- 12月中に勇払→支笏→札幌→虻田へ

という流れで皆川周太夫は北海道の内陸を見て回りました。

ちなみに、当時は勇払から大津までの距離は徒歩で約12日間で行けたのだとか

そのため、もしかしたら白糠や釧路の方に立ち寄って、千人同心の頭にあたる原半左エ門に相談したりアドバイスを貰いに行っていたのでは?とも考えられています。(

日勝道路と同じルートを歩いて山越えした?

皆川周太夫は、日勝道路(日勝峠のある、十勝と日高を結ぶ道路)とほとんど同じ場所を歩いて日高山脈を越えた、といわれています。

千葉小太郎氏は、作られている途中の日勝道路を歩き、その根拠を『郷土十勝 第4号 「寛政日勝道路」考』にまとめています。

- 皆川周太夫が十勝川側から沙流川側へ越えた事をはっきり名言していること

- 地形の観察記録が具体的ではっきりしていること

- 峠から見た阿寒や十勝平野などの方角を含めた記載があること

- ペケレベツ川に沿って山に入る

- 山の嶺を越えた先に沙流川本上流がある

- 沙流川に沿って山を下って日高へ

という事から、皆川周太夫は日高山脈を越えた可能性が高いとしています。

また、嶺を超えた地点と考えられるところは、アイヌ語で『ルウトプシナイ』と呼ばれていたそうです。

意味は

- ルウ(みち)

- トプ(竹ささ)

- ウシ(生えている)

- ナイ(川・沢)

となり、直訳するとみちに笹がたくさん生えている沢、となります。

つまり、昔からアイヌの人々が山を越える場所として使っていたから、その地に似合った名前が付けられているのでは?と考えられているのです。

十勝の清水・人舞(ニトマップ)から山越えした理由

- アイヌの人が住んでいる集落があり、山を越えて日高アイヌと十勝アイヌの交流があった場所だったから

- 人が住んでる=道を案内してくれる人&食料や必要機材を運搬する荷運びを請け負ってくれる人を雇うのにも丁度良いから

以上の理由から、清水・人舞(ニトマップ)は日高山脈を越えるのための、十勝側の最終基地だったと考えられています。

最後に

帯広発祥の地公園に名前が残っている、皆川周太夫について当時の情勢などと絡めてまとめてみました。

帯広発祥の地公園は、現在の水光園の近くにあります。

気になる方はお散歩がてら史跡めぐりがおすすめです。

参考書籍

- 『とかちの国道』北海道開発局帯広開発建設部

- 『郷土十勝 第4号 「寛政日勝道路」考』千葉小太郎

- 『とかち人物歴史館 晩成社前夜から吉村博まで』嶺野 侑

- 『黄金道路物語 道路情報館シリーズ2』道路情報館シリーズ編集委員会