小豆の雑学・豆知識!ぼたもちとおはぎ、ぜんざいとおしるこの違い知ってる?

粒あんになったり、こし餡になったり、おしるこになったり、どら焼きやたい焼きの中身になったりする、小豆。

北海道・十勝が主な産地なのはどうしてなのか?について調べていく中で、小豆に関する雑学も色々学びました。

- 小豆がどんな植物なのか

- おはぎとぼたもちの違い

- ぜんざいとおしるこの違い

- ショウズなの?アズキなの?

- 日本人と小豆の関係

- 小豆についての豆知識

- 北海道でのお赤飯事情

などなど、小豆についての事を簡単にまとめてみました。

小豆について

小豆ってどんな植物?

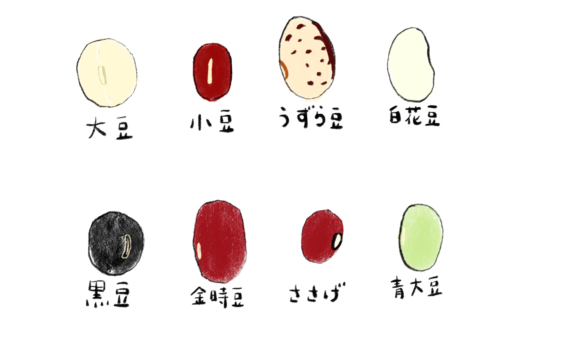

[jin-iconbox03]マメ科ササゲ属アズキ亜属な小豆[/jin-iconbox03]

小豆はササゲ属で、ささげの仲間です。もやしの元である緑豆という豆も仲間にいます。

小豆は熟す前だと、さやインゲンのような見た目をしています。

ささげの仲間かインゲンの仲間かで長い間研究者の方々が悩んでいたそうです。

が、最終的にささげの仲間として落ち着いています。

ちなみに、さやインゲンのようなさやに4~15粒の実がなり、その実が乾燥したものが小豆です。

天気が良ければ育つ

[jin-iconbox07]痩せた土地でも、温かくて天気が良い場所であれば育つ植物[/jin-iconbox07]

そのため、明治開拓期な北海道でも好まれていました。

実は暖かい土地だと野良な小豆が生えているんだとか。

でもかなりデリケート

- 寒さに弱い

- 連作すると病気になる

- 虫に食べられることも

小豆の生育期間は5月下旬から9月下旬の約4ヶ月で、この期間が小豆の生産量を左右します。

気温と降霜、日照不足などが小豆の生育に影響を及ぼし、凶作or豊作になります。

また、同じ畑で毎年作ると連作障害という、病気になりやすい性質を持っています。

その為、毎年違う場所で作れるほど広い農地がある北海道・十勝が主な産地となりました。

主な産地は北海道・十勝

明治期に北海道でも豆が作られるようになると、十勝が特に豆の産地となりました。

北海道は小豆の産地として約8割を生産し、その半分は十勝で作られています。

中でも、小豆の質が良い土壌・環境などの条件を備えていたので、昭和には小豆の産地としても有名に。

現代でもトップの生産量となっています。

小豆の主な輸入先は中国とカナダで、カナダの方が質が良く人気なんだとか。

実は食物繊維などの成分も豊富

[jin-iconbox02]小豆はカリウムが豊富[/jin-iconbox02]

カリウムの含有量はほうれん草の約2倍含まれていて、高血圧の予防にもぴったりです。

カリウムは水に溶ける性質があるので、煮汁ごと食べられる、お赤飯やお汁粉などが良いのだとか

鉄分もホウレンソウの2倍含まれています。

女子な日の貧血の時に食べるおやつには、あんこが特にオススメですよ。

[jin-iconbox02]ポリフェノールも豊富[/jin-iconbox02]

抗酸化作用にあるポリフェノールは、赤ワインの約2倍含まれているとのこと。

赤ワインの代わりにおしるこを飲めば良いって事になりますね。

[jin-iconbox02]ビタミンB群も豊富[/jin-iconbox02]

小豆にはビタミンB1が特に豊富な存在です。

江戸時代には脚気の予防の為にお赤飯を食べる事が良いとされていました。

[jin-iconbox03]小豆は体に良い[/jin-iconbox03]

解毒や利尿作用、便通をよくする、むくみを解消する、血液をさらさらにするなどの効果もあります。

お赤飯にしたり、甘さ控えめなあんこやお汁粉として、毎日ちょっとずつ摂ると健康に良さそうですね。

小豆と日本人の関係

古事記にも出てくる小豆

今から6,000年前の縄文時代の遺跡から小豆が見つかっています。

約1,300年前、奈良時代に書かれた古事記にも小豆が出てきます。

大気都比売(おほけつひめ)という女神から五穀が生まれた、という話に登場するのです。

五穀とは米・麦・粟・小豆・大豆の事で、古くから日本で作られていた穀物です。

昔から小豆は日本人にとってお米のように近しい存在だったのですね。

あずき研ぎ、という小豆を研ぐ音を立てるという妖怪がいたり、小豆に関する昔話もあります。

小豆に関する昔話については『赤まんま』が有名所でしょうか。※お腹が痛くなる話です

漢方や魔除け、ハレの日の物として

古くから主に日本・中国・韓国で小豆は食べられてきました。

中国最古の薬物書、神農本草経という本では、小豆の煮汁が解毒剤として紹介されています。

赤い色は太陽・血・火を示す、命の色、おめでたい色として、ハレの日やお祝いの日などに使われていたり、体を整える漢方としても使われていました。

また、赤い色は呪術的な力があると信じられ、魔除けとしても利用されていました。

毎月1日・15日には小豆がゆを食べる習慣も一般的だったのだとか。

嗜好品としての小豆

鎌倉時代からお茶のお供

鎌倉時代から、お饅頭の中身にアンコとして小豆が使われていたり、お茶のお供として親しまれていたんだとか。

その後、羊羹や最中などデザートとしても発展していきました。

ぼたもちとおはぎの違いって何?

[jin-iconbox02]ぼたもち[/jin-iconbox02]

- 春のお彼岸にお供えするもの

- あんこがこし餡なもの

[jin-iconbox02]おはぎ[/jin-iconbox02]

- 秋のお彼岸にお供えするもの

- あんこが粒あんなもの

もち米をくるむあんこの違いや、お供えする時期の違いで呼び方が変わるようです。

ぜんざい?おしるこ?

[jin-iconbox07]ぜんざい[/jin-iconbox07]

- 関東…汁気のないあんこ

- 関西…汁気のある粒あんのあんこ

[jin-iconbox07]おしるこ[/jin-iconbox07]

- 関東…汁気のあるあんこ

- 関西…汁気のあるこし餡のあんこ

関東では汁気があるかないか、関西ではおしるこもざんざいも汁気があるもので、し餡か粒あんかで名前に違いが出てるようです。

それぞれ、おもちが入ったり、白玉が入ったりします。

ちなみに、関東でぜんざいと呼んでいるは、関西では亀山(粒あんなもの)と呼ばれるんだとか。

小豆についての豆知識

アズキ?ショウズ?

小豆を読むのに、アズキと言ったり、ショウズと言われる事があります。

[jin-iconbox03]ショウズの由来[/jin-iconbox03]

- 中国で呼ばれていたのが

- 大きな豆は大豆=ダイズ

- 小さな豆=ショウズ

というのがショウズと呼ばれる由来なんだとか。

ちなみに、商品先物取引ではショウズと呼ばれる事が多いらしいですよ。

[jin-iconbox03]アズキの由来[/jin-iconbox03]

- 赤い色の意味の「あ」柔らかいという意味で「つき、ずき」であずきとなった

- 崩れやすいという意味の「あず、あづ」からあずきとなった

などがアズキと呼ばれる由来になったんだとか。

ショウズが中国から入ってきた呼び名に対して、アズキは大和言葉が元になった名前だったのですね。

小豆が売れるのは12月~5月頃が多いらしい

[jin-iconbox03]お正月とかお彼岸とか節句とかあるから[/jin-iconbox03]

和菓子やあんこが売れる時期に原料である小豆もたくさん売れているそうな。

夏はあんこが腐りやすいというのもあり、冬程の動きは無いんだとか。

北海道の赤飯は小豆じゃない?

北海道で主にお赤飯というと、甘納豆が入った甘いお赤飯です。

塩味な小豆のお赤飯は、甘いご飯が苦手な人が食べる物だと思ってました。(ごめんなさい)

本州では甘くないお赤飯が一般的なんですね。

そして、地域によって小豆ではなくささげを使っている、という事も今回色々調べていて初めて知りました。

どうして小豆は赤いダイヤなの?

- 昭和中頃に小豆の商品先物取引がすごいことになってたから

- 磨くとピカピカに輝いてダイヤみたいにきれいだから

などが理由として挙げられます。

赤いダイヤの魔性っぷりについてはこちら↓をどうぞ。

[box05 title=”十勝と赤いダイヤの関係”] [/box05]

[/box05]

最後に

日本人というか、北海道十勝と深い関係のある小豆についての自由研究でした。

どうして赤いダイヤと呼ばれていたの?どうして小豆といえば十勝なの?

が最大の謎だったので、こちらはそのおまけのような感覚です。

色々調べて行くなかで、自宅にある小豆でつぶ餡を作ったり、お赤飯を作ってみたりするのも楽しかったです。

豆料理を作る時はコチラの本↓をよく参考にしています。

以上、豆の中では実は枝豆が一番好き!な十勝民・おかめ(@okame_0515)でした。