小豆と言えば十勝の理由は?赤いダイヤって?歴史を分かりやすく簡単まとめ

小豆と言えば十勝!

とよく言われますが、それってどうしてなんでしょう?

小豆と言えば赤いダイヤ!

とも聞きますが、どういう意味なんでしょう?

気になったので調べてみました

すっごく簡単に言ってしまえば、

- 小豆と言えば十勝なのは、小豆が美味しくなる生育条件に十勝が合ってるから

- 投機対象って呼ばれたのは色んな一攫千金の夢があったから

- 赤いダイヤって呼ばれたのは昭和30年前後の商品先物取引が関係している

って事が分かったよ!という事をまとめてみました。

- 北海道・十勝と小豆の関係って?

- 小豆は投機性があるってなんで?

- 十勝と小豆の歴史が気になる

- 赤いダイヤって何?

- 一攫千金の夢って具体的にどんなの?

- エリモショウズの石碑があるって本当?

などなど、個人的に調べた事をまとめてみました。

小豆の事が気になってる、という方の参考になれば幸いです。

長い内容になってるので、手元にあんパンと牛乳でも用意して、暇つぶしの時にどうぞ。

※あくまで個人的な勉強まとめなので、細かいところはご容赦下さい。

北海道・十勝と小豆について

北海道で豆作りが行われたワケ

北海道では明治開拓期に豆作りが盛んに行われていました。

- 北海道の気候、土壌に合っていた

- 少ない労力でたくさん作れる

- 肥料も他の作物と比べて少なめで良い

- 貯蔵と運搬が簡単

などの理由から、人手もお金も足りない当時には豆がとても作りやすかったと考えられています。

北海道は小豆作りにも向いていた

北海道は火山性土壌が多く、小豆の栽培にちょうど良いと言われています。

火山性土壌は土に空気が多く含まれていて、小豆がよく育つのだとか。

2018年には小豆の日本国内の生産量は北海道で約9割。そのうち、半分は十勝産となています。

北海道以外の産地で有名なのは、丹波・備中が挙げられます。

十勝が小豆の産地なワケ

小豆は暖かいところが好きな作物です。

え?十勝寒いじゃん

まあそうなんだけども

小豆は

- 昼に太陽の光を浴びて養分を作り

- 夜に養分を糖分に変えて

ため込みます。

昼が暖かく、夜が寒いという寒暖差があるとその分養分が効率よくたまる事に。結果として糖分も増えます。

そして、涼しい場所で育つと、渋みのもとになるタンニンが少なくなり、風味も良くなるのだとか。

熟す時には、35~40日かけてじっくり熟成できる気温であるのも、味が良くなる理由の一つです。

- 十勝地方の寒暖差のある気象条件が糖度や風味を向上

- 涼しいのでアクも少なく、皮も薄い美味しい豆になる

だから、十勝が小豆の産地として適している、という事に。

和菓子のアンコにするのに美味しい小豆が、ちょうど十勝の気候と温度環境に適していたという考え方もあります。

- 色艶が良い

- 粘りが良い

- 味と風味が良い

- 煮ている時の煮えムラがない

などの理由から十勝産の小豆は好まれているのだそうな。

十勝は小豆の敵・冷害の土地でもある

明治に十勝へ入植してきた晩成社を悩ませた自然災害の一つ・冷害(霜害)。

小豆にとっても寒さは敵です。

発芽の5、6月と生育期間の8月頃に霜害を受けると、小豆は凶作になります。

- 植え付けたい5月でもまだ霜があると植えられなくて、育ちやすい時期を逃してしまう

- 順調に育っていても、8月頃に早く霜がおりると寒さに小豆がダメになってしまう

今では品種改良が進んでいるので大凶作はあまりないものの、昭和期には天候に左右される小豆で一喜一憂する人達がいました。

農家さんだったり、小豆を赤いダイヤと見ていた人達、アンコを使って和菓子を作る職人さん達などです。

冷害・霜害の年は美味しくないのかな?

そういう事でもないらしいんだよね不思議と

霜にあたった豆ではない限り、冷害・霜害で不作だった年でも豆の質は悪くないようです。

ただ、量は少なくなるんだそう。

小豆は投機性があるの意味

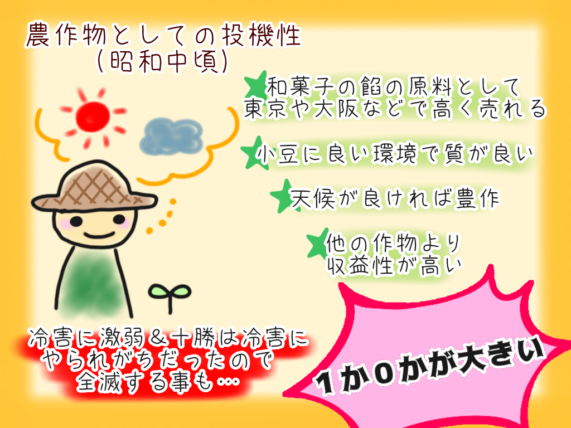

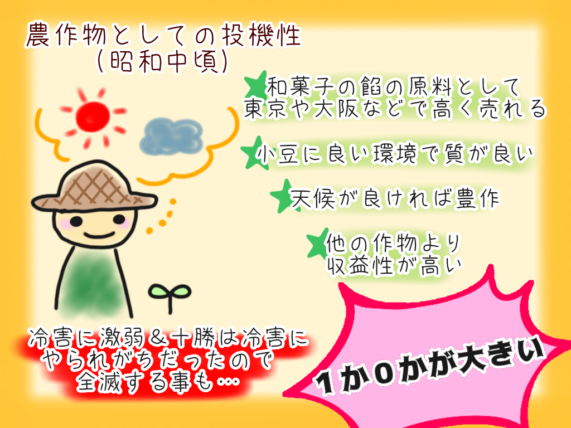

特に、明治~昭和期にかけて小豆は投機性がある、と言われていました。

投機性ってどういう意味?

チャンスを狙って短期間で利益をゲットする事ですってよ

天候が生産量に影響を与えるのが小豆のギャンブルな面です。

冷害な時には普段の5分の1くらいの収穫量になってしまうことも。

不安定な部分はあるものの、小豆が出来れば高い値段で売れるという事もあり、作られていました。

そして、冷害などで凶作な場合、生産量自体が少ないので、それだけ価格も上がります。

そもそも全滅してしまうとお金にならないので、まさしく1か0か、な世界ですね。

『赤いダイヤ』はそんな小豆市場にハラハラする人達の話です。

十勝と言えばの農産物と小豆の関係

小豆は連作障害を起こす作物です。

連作障害→同じ場所で連続して作ると病気になっちゃう事です。

- 1度作って、4年は別な作物を作る

- 広い畑がないとたくさん作れない

つまり、広い土地がある北海道は連作障害を避けられるって事に

特に昭和後半からは、安定した収穫をするためにも、輪作が行われるようになりました。

輪作→簡単に言うと、同じ場所で違う作物を順番に作ることです。

十勝の気候に合い、寒さにも強い作物たちが安定して作られるようになったのも、ある意味、小豆の影響と言えるのかもしれません。

十勝と小豆の歴史

はじまりの明治

入植したての明治16年。

十勝ではどんな作物が出来るか試すために、稲や麦などの穀物、野菜や豆など色々なものを植えてみました。

その中に小豆も入っていたのです。

晩成社の開拓を悩ませた被害の一つである蝗害(バッタによる被害)がありました。

様々な作物が被害を受けましたが、小豆と瓜はバッタに襲われなかった、という不思議な話もあります。

明治26年から十勝の開拓は急激に進み、その中で作られるものとして豆の割合は高いものでした。

開拓者たちは豆以外の作物も作っていました。

自分たちが食べる用のじゃがいもやソバ、野菜など。

そして、売ってお金にする為の作物も作る必要がありました。

資本・労働力も満足に無い中で、豆は手間や肥料がかからず、

天候によってはよく取れたので有り難がられました。

貯蔵しやすく、かさばらないので運びやすい、というのも利点でした。

明治23年には大豆は安定的にとれるようになっていたり、明治27年には小豆もたくさんとれている記録もあります。

晩成社の入植以降、輪作体系が確立するまでは大豆を始めとした豆類は十勝の畑作の中心となります。

昭和10年には作付面積の6割以上を占めていました。

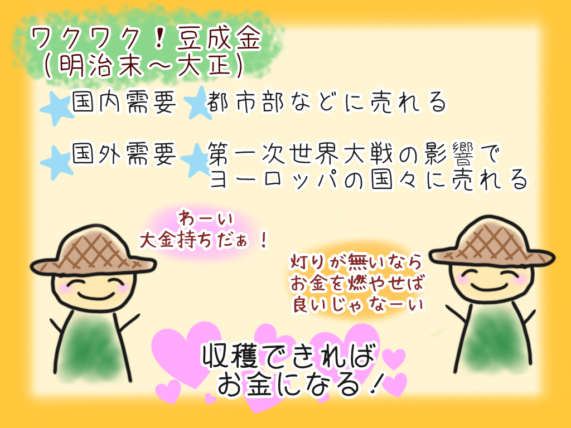

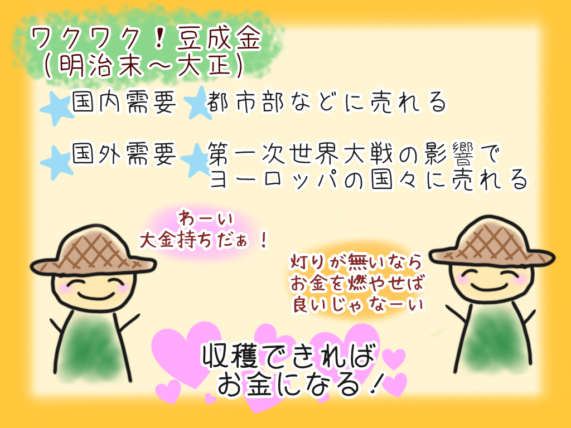

豆需要が出てきた明治末頃

明治30年代には鉄道も整備され、帯広には雑穀商が店を構え、豆は十勝の主な作物として存在が大きくなっていきます。

豆商人たちは春先から収穫まで食料品などの生活必需品や農機具などの生産資材を貸し付け、収穫された小豆の代金から差し引く、という商売の仕方もしていました。

- 炭鉱や工業の発展

- 都市部の形成

によって、それぞれの場所で労働者達の食料が必要になったのです。

特に大豆は本州での生産が追いつかず、広い農地で豆を収穫できる北海道から買われるようになりました。

本州で消費、北海道で生産って事だね

また、大正3年から始まった第一次世界大戦では、ヨーロッパの国々が食料を作る余裕もなく戦い合っていました。

その中で、インゲン豆などの輸入を日本に求めたのです。

バブリーで豆成金な大正期

豆需要が高まった結果、豆類の値段はそれまでの5~8倍になり、食べ物というより商業商品として投機性が高くなりました。

北海道・十勝の豆もたくさん売れて、突然お金持ちになる農民も増えました。

豆成金ってやつですな

豆でお金持ちになった豆成金に関するエピソードも様々なものが残されています。

- 雇われていた小作農民は自分の畑を持てる自作農民になれた

- 大金持ちになったので、故郷に帰ることにした

- 暗がりで履き物を探すのにお札に火を付けて燃やして灯りにした

- カマドの下に隠しておけば安心かと思って札束をこっそり入れたが、家族が知らないで火をつけて燃やしてしまった

- 当時帯広にあった遊郭や料理屋さんで豪遊した

などなど。とってもバブリー。

大正5年から昭和10年頃までの約20年の間、農民や豆を扱う商人は一攫千金の夢の中を生きていました。

もちろん、いつまでも豆でがっぽがっぽ儲けられたワケではありません。

- 中国から安い豆が入ってきて豆自体の価格が下がったり

- 連作障害や冷害・霜害で豆が不作になったり

豆成金の夢は徐々に遠いものとなっていきました。

赤いダイヤな昭和中期

後で詳しく説明するので、ここでは簡単にまとめますね。

繰り返す事になりますが、小豆は昔から冷害・霜害に弱い作物でした。

明治19年から昭和58年までの記録で見ると、5年に1度は冷害・霜害で不作になっています。

第二次世界大戦前までは小豆は安定した価格でしたが、大戦後はなんだかんだで国内産の消費が主になりました。

当時から、小豆の主産地は北海道で、その半分は十勝です。

その十勝の生産量が天候に左右されまくって不安定なので、価格も不安定になりました

- 昭和29年は大凶作で価格が上がる

- 昭和30年は豊作で前年より価格が下がる

- 昭和31年も凶作で価格が上がる

昭和29年~昭和40年の間では平均して3年に1度は不作、という事に。

価格がめちゃくちゃに不安定で上がり下がりが激しいジェットコースターで投機対象にぴったりで、赤いダイヤと呼ばれるように。

ちなみに、豆の中では大豆が安定した価格帯でした。

しかし。

- 大豆を毎年同じだけ作って同じ金額もらうより

- 小豆を作ってうまい具合に価格がハネれば

- たくさんお金が貰える!

大豆より小豆を作った方が夢がある!

一攫千金!大博打!って事ですか

冷害・霜害による不作でお金が無くなったり、借金を返しきれなくなったりで離農する人もいました。

輪作体系が整い出す昭和後期頃

豆は夢があるけど不安定で怖い。

こんな不安定なやり方はやめよう?もっと安定して稼げるようにしよう?

という考えから、十勝では今に繋がる動きが起こります。

- 豆以外のじゃがいもやビート、小麦といった安定性のある作物を育てる

- 乳牛を飼い、酪農をして安定した収入を得る

昭和35年頃から、徐々に親離れならぬ、豆離れが始まり、違う物が作られる割合が増えていきます。

そして、農業の機械化によって小麦・ビート・ジャガイモがより大規模に作られるようになっていきました。

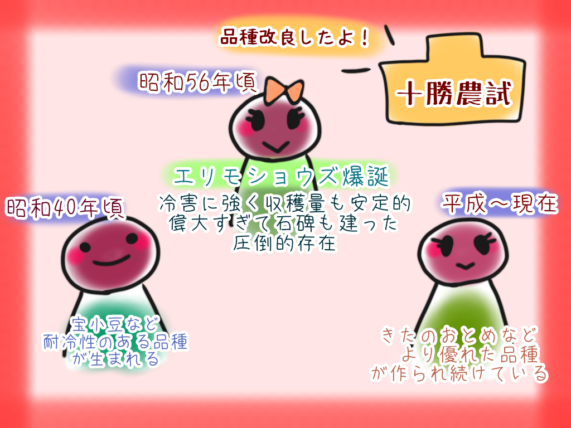

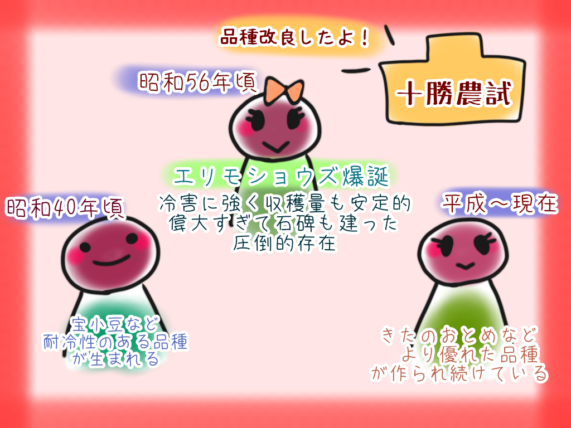

エリモショウズ爆誕!そして今へ

十勝では昭和中期から十勝農業試験場で品種改良が行われていました。

折角美味しい小豆ができるのに!

冷害にやられるなんて勿体ない!

そんな想いを体現したかのように昭和56年にはエリモショウズという品種が誕生します。

収穫量が多く、耐冷性があり、品質も良いという三拍子そろった品種です。

名前の由来も、風吹き荒れる場所でもある襟裳岬から名付けられたんだとか。

寒さに負けず風にも負けずに丈夫に育てよ!ってことなんですかね。

それまで冷害に強い品種も作られていたものの、エリモショウズのポテンシャルは相当高いものでした。

普及3年目には作付面積は全道1位、一時期では全道の80%、十勝では95%以上作られていたそうです。

2003(平成15)年の大冷害の際にも、安定した生産量がとれたという話もあり、エリモショウズの偉大さがうかがえます。

農家さんにとっても、栽培しやすい品種として人気になったのだとか。

1995(平成7)年には十勝農業試験場創立100周年記念に、エリモショウズの記念碑が建てられています。

なお、全道的に育てられたエリモショウズですが、1980年代後半に道央産のものと十勝産のものを比べてみると・・・

サイズや色合いなどで十勝産の方が良いものになっていたといいます。

十勝で生まれた子だから十勝の土に合ってことなのでしょうか。

小豆って言っても色んな品種がある

エリモショウズ

- アンコにするのに適している品種。

- 北海道での作付面積が多い。

- 寒さに強いものの、落葉病という連作障害の病気になりやすく、8年以上あける必要もある

羊羹屋さんの虎屋では、エリモショウズの品質が絶賛されていたという話もあるくらい、ポテンシャルがとても高い小豆です。

きたのおとめ

エリモショウズの子供にあたる品種。

親の良い面を引き継ぎ、落葉病への耐性があるので、今ではエリモショウズから切り替えて作られる事も。

サホロショウズ

寒さに強い品種で、特にオホーツク方面で作られている。

他にも、道央で多く作られているしゅまりや、エリモショウズより寒さに強いきたろまん、道央・道南向けにはきたあすかという病気に強い品種など、実は小豆と一口に言っても色んな品種が作られています。

十勝農業試験場すごい

小豆への愛がすごい

赤いダイヤについて詳しく

赤いダイヤ、と呼ばれていたのは昭和30年前後の商品先物取引での小豆相場の事です。

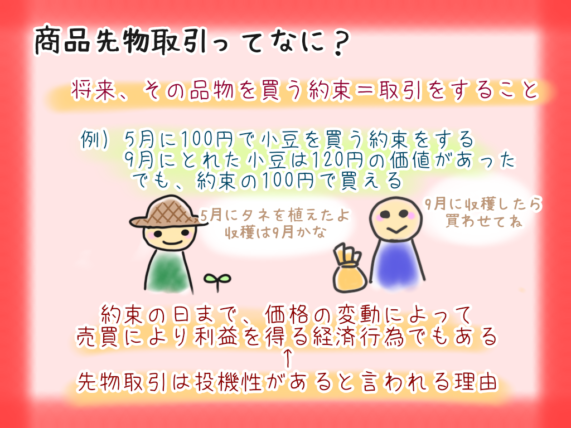

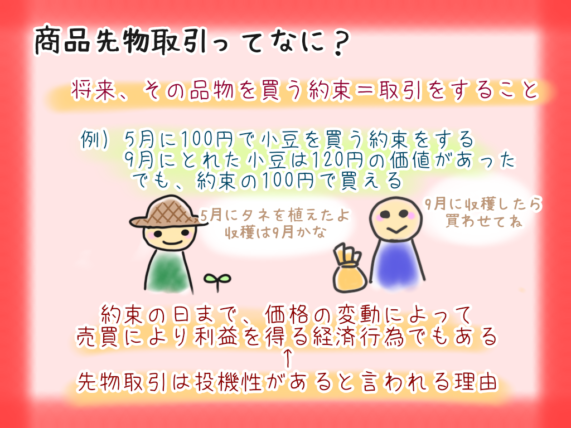

商品先物取引について

赤いダイヤと深い関係な商品先物取引について、まず簡単に説明したいと思います。

ものすごく簡単に言うと、商品を買う約束の事です。

例えとして小豆を出していますが、大豆やトウモロコシなども商品先物取引の対象となっています。

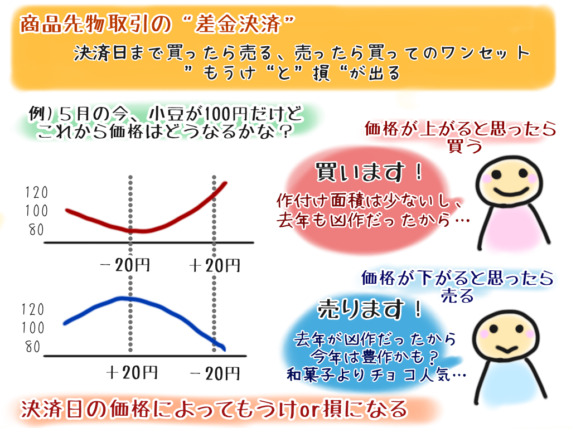

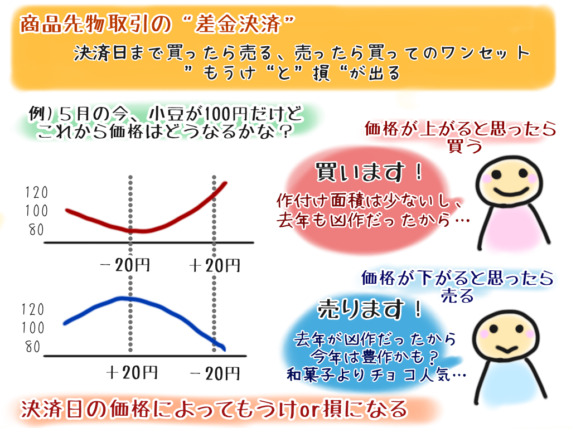

すごく簡単にいうと、価格の上昇下降の差で利益を求める事になります。

決済日までに色んな人が売ったり買ったりする事で、利益が出たり損がでたりします。

価格の上下が激しくて、そのブレ幅の中で瞬間的にお金が稼げた、って事です。ものすごく雑に言うと。

この図では100円なんて言ってますが、実際には数百万単位のやりとりもあったそうです。

赤いダイヤの小説の中では、この価格差で利益を求める色んな人達の様子が描かれています。

小豆が赤いダイヤとなったワケ

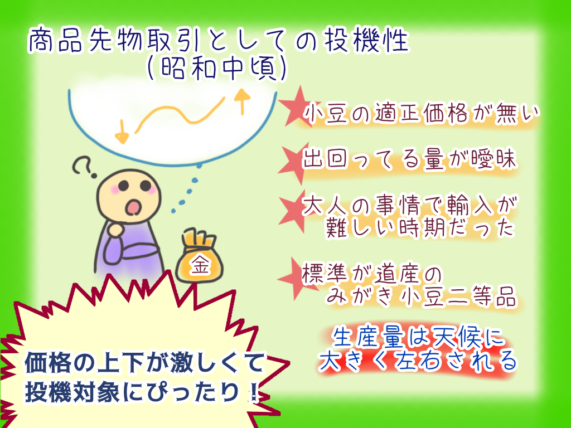

昭和30年前後、小豆は赤いダイヤと呼ばれ、投機対象として名をはせていました。

色んな事が重なって、上手くいけば誰でも一攫千金の大チャンスだったんです。

小豆を使って商売をする人や小豆の生産者とはある意味違う次元で、小豆でお祭り騒ぎが起こっていたのです。

そして、これらの点もそのお祭り騒ぎを加速させました。

- 国内生産量が少ない

- 適正価格が無い自由販売

- 収穫されて東京に来るまで出回り量が把握できない

- 天候によって小豆の生産量が変わる

小豆は7~8月の気温が低い年には、冷害による凶作になりがちでした。

豊作だった昭和27年には120万俵、凶作だった昭和28年には75万俵になるほど、生産量にぶれ幅があったのです。

そして、今より和菓子として餡子や小豆が食べられていた時代だったので、足りない分は中国から輸入されていました。

でも、大人の事情で中国から小豆が輸入できない事態に

大人の事情って?

- 朝鮮戦争でアメリカと中国が対立関係にあった

- アメリカが親しい国(日本など)に中国との輸出入のやりとりの規制を求めた

- 中国以外から小豆の輸入量はすごく少なかった

そして、昭和28年・29年の不作もあり小豆の価格は上がり、小豆は赤い宝として、赤いダイヤと呼ばれるようになったのですね。

赤いダイヤの価格は不安定

- 5月・・・小豆が植えられた面積が大きいか少ないか

- 初夏・・・北海道の気温や天気

- 届くまで・・・輸送コストや災害

によって小豆の価格が上がり下がりします。

北海道から東京までの輸送中に台風があって荷が減ったり、

輸送コストがかさんだりすると更に価格が上がったんだとか。

赤いダイヤを魔性にした十勝の性質

昭和中期当時の小豆の主産地の半分は十勝でした。

そして、穀物取引所では北海道産みがき小豆二等品を価格の標準にしてやりとりをしていました。

- 本州産の小豆は近県の自家消費でなくなる

- 東京や大阪などの大量消費に出回るのは北海道産の小豆

- 全国市場に出回る小豆の流通量のうち、7割以上が北海道で生産

そのため、産地である北海道・十勝での豊作・凶作がダイレクトに価格に反映される事態に。

十勝の土壌・気候は小豆が美味しくなる条件を揃えています。

しかし、小豆は冷気に弱く、気温や日照時間、降水量などによって豊作・凶作の差が大きい植物です。

そして十勝は小豆の大敵・冷害を抱える土地

無事に収穫できるかできないかがでかすぎる!

だから、価格の上下のブレ幅が大きいので、商品先物取引で一山あてれば大金持ち!

な感じになったという事で、魅惑の赤いダイヤモンドとして見られる事になったワケですな。

ちなみに、凶作の次は豊作になる事が多かった事もあり、価格の不安定さに拍車をかけていました。

赤いダイヤの価格

小説・赤いダイヤの作中では戦後のデフレの中で証券や繊維、ゴムなどの価格が大暴落している中、昭和29年、小豆だけは高値とされていました。

豊作だった昭和27年は1俵(約60㎏)3,000円台でした。

ちなみに、この頃、北海道のお米は1俵約3,600円ほどだったので、だいたい同じくらいの価格ですね。

凶作の昭和29年は10月で1俵9,000円台、12月には1万台という値が取引所でつけられています。

実際、現物での価格は11月には1俵9,000円台、12月には1万円台だっというので、高値が現物にも響いていた事が分かります。

お米の約3倍の値段!

ちなみに、昭和30年には豊作だったので4,000円台となっています。

昭和31、39年にも冷害・霜害に見舞われて似たような騒ぎになっていたようです。

一日の中でも小豆の価格の上下があるので、その中で売買のやりとりをして、数百万お金を稼いだ猛者もいたのだとか。

そのくらい、夢のあるものだったので、普段から商品先物取引をしていた投資家以外の普通の人、サラリーマンや料理屋さんなども小豆のやりとりに手を出していたと言われています。

豊作の時の小豆の販売を減らして、その分凶作の時に出せば価格に影響でないのでは?

と思ってしまいますが、前年度産のものはヒネ、と呼ばれ取引対象から外れてしまいます

なので、商品先物取引での相場に影響を与えるのはあくまで新物・1年単位での生産量でした。

小豆が高くて困った人々

あまりにも小豆が高いので困る人達がいました。

あんこを使う和菓子屋さんは大変だ!

- あんこの和菓子が高くなったり

- 羊羹の値段は同じでもサイズが小さくなったり

- 小豆ではないもので代用を頑張ったり

- 国に高いから外国から輸入してくれ!と懇願があったり

実際に必要な人達からすると、取引所で高値になると迷惑この上無い状態だったようです。

昭和35年辺りから、価格が高くなり過ぎないように取引を管理したり、中止する対策が国などによってとられるようになりました。

中国からの輸入が出来るようになってきたり、品種改良で天候に左右されすぎないようになり、赤いダイヤと呼ばれていた頃程の価格の乱れはないそうです。

最後に

北海道・十勝と小豆の関係から、小豆といえば十勝の理由や、赤いダイヤの意味など、気になって調べた事ぜんぶ叩き込んでまとめてみました。

私はあくまで、農業従事者ではない、単なる歴史好きの一般人です。

実際に農作業に勤しんでおられる農家さんの知識の足元にすら及ばない、個人の勉強まとめとして見て頂けると幸いです。

小豆の謎を調べると、十勝の主産物として名高い作物との関係も知る事ができ、まだまだ知らない事ばかりだと改めて思いました。

ちなみに、道南の森町ではイクラが赤いダイヤ、たらこをルビーとして扱っている事も今回はじめて知りました。

参考書籍

- 『赤いダイヤ 上・下』梶山季之

- 『そだててあそぼうアズキの絵本』十勝農業試験場小豆グループ

- 『北海道アズキ物語 開拓と共に歩んだアズキの120年史 2005』北海道アズキ物語出版委員会

- 『記念碑に見る北海道農業の奇跡』北海道協同組合通信社

- 『第7回十勝小豆研究会報告「和菓子用十勝(北海道)産小豆の評価と要望」』佐藤久泰

- 『豆類主産地帯の農業構造』西村正一

- 『グラフで見る十勝農業の歴史(4)』帯広百年記念館紀要第28号

- 『北海道の農業と農民[公開講座]北海道文化論』札幌学院大学人文学部編

- 『見る・読む・わかる入門の金融最新商品先物取引の仕組み』木原大輔

上記の他、井村屋、農林水産省のホームページなどを参考にさせて頂きました。