岡本監輔ってどんな人?【開拓神社の御祭神】

okamehan

きたうみ日誌

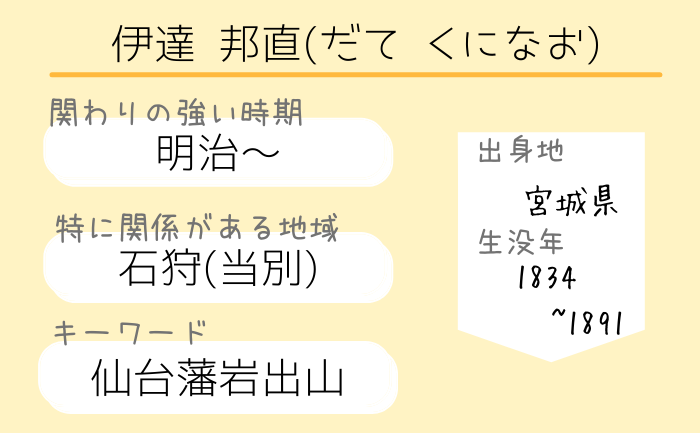

戊辰戦争で仙台藩は旧幕府側についていたため、石高(財力的なもの)ががっつり減らされました。

仙台藩の中の各領地も、今までのように藩士や領民を養っていられなくなりました。

このままじゃどうしようもない!という事で新天地・北海道に移住して生きていく覚悟を決めたのでした。

開拓が上手く進まずにお金が足りない時は、開拓使の土木作業に参加してお金を稼いだりもしています。

移住当初から土地と苦戦して当別(札幌の近く)に落ち着きました。

明治5年には東京の開拓使官園に若者を送って新しい農業を学ばせたり、養蚕や麻、西洋果樹など様々な事に挑戦しました。

仙台藩・白石城主の片倉(小十郎)邦憲の家臣達も、戊辰戦争後に北海道へ開拓移住しました。

にあたる場所を片倉家に関わる人々が開拓しています。

故郷の名前から、移住した先を白石村、と名付けて開墾作業などを頑張っていたものの、ソリが合わない!という人達がわかれて、手稲村を作りました。