命がけの北海道移住!明治大正期の開拓者たちは本州からどう引っ越した?

明治・大正期に北海道に移住するとなったら、本州から北海道までどんな道のりだったのでしょうか。

船?鉄道?北海道のまずどこに到着したの?

本州のどこから出発するかで変わってたみたいだよ

今回はそんな北海道の目的地までの旅の流れを簡単にまとめてみました。

北海道を目指した理由

明治政府の「他国に備えて北海道で色々したい!」という考えはあるとして。

一般の人達は、どうして住み慣れた場所から北海道へ行こう!となったのでしょうか。

北海道移住のメリット

明治大正時代、多くの人々が北海道を目指した理由は様々です。

北海道へ行くメリットは、ざっくり言うとこんな感じです。

- 頑張れば自分の土地を持てる

- 漁業・林業・鉱業などの一次産業

- 工業・土木業(鉄道・道路・港湾工事)

- 運輸・各種サービス業

農地が持てる以外にも、北海道発展のために様々な仕事がありました。

新天地での成功を夢見る人々もいたんだろうね

当時の北海道のイメージと現実

北海道についてのネガティブなイメージ(雪がすごい、寒い、熊が出るなど)は知られていたものの。

実際住んでみたらどうにかなると気づく移住者も多かったようです。

なんだ、意外と自分合ってるわってなったのかな

どうしても無理!って人もいただろうけどね

実際問題、本州にもツキノワグマはいるし、北陸や東北地方の方が雪が激しかったりするので、その地方の移住者は割と順応性が高かったのではないでしょうか。

北海道の治安自体も、本州とそう大差なかったと考えられています。

移住の準備と時期

出発前の事前準備

移住の旅=人生最大の旅行と言っても過言ではありません。

北海道に向けて出発する前に、移住者たちは様々な準備を行いました。

- 財産や債務・債権などの整理

- 同伴する家族の確認

- 旅費&荷物の用意

- 墓地の管理について

もしかしたら二度と地元の親族とか友達にも会えないかもだらね

そういうお別れもしなくちゃなのか!

墓地を持って行くことはできないので、せめて位牌だけは持って行くとか、親戚やお世話になっているお寺にお願いするなどのことも行われていたようです。

現代のように老人ホームなども無いので、高齢の親がいた場合は、一緒に連れていくか親族にお願いして今生のお別れをするかになりました。

北海道へ移住する準備や必要な物などもっと詳しくはコチラ↓をどうぞ。

>>北海道へ行く準備

移住の時期は春先が基本

北海道へ移住する季節は、主に春。

畑を耕して種を植えるためにちょうど良くなるように逆算して、3月~4月中旬には住んでいた場所を出発です。

- 集団で移住する時には先遣隊が先に移住地に入る

- 北海道に住んでいる知人がいればその人のところをまずは目指しました

現在のような交通インフラも、通信手段も無かったので、その都度出会った人などから情報を仕入れていたと考えられています。

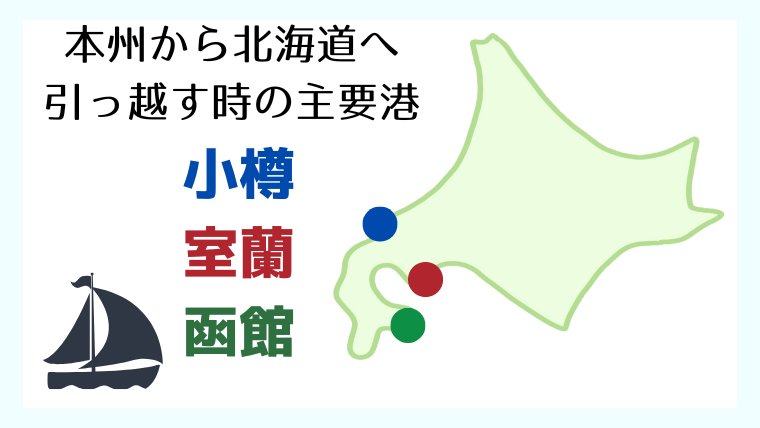

本州→北海道まで船で行く場合

明治初期、本州から北海道に渡るルートは一つではありませんでした。

出発地や目的地、移住する時期によって、さまざまな航路や交通手段が使われていました。

鉄道できる前はどうしてたの?

船が主流だよ

本州各地の港→北海道へ

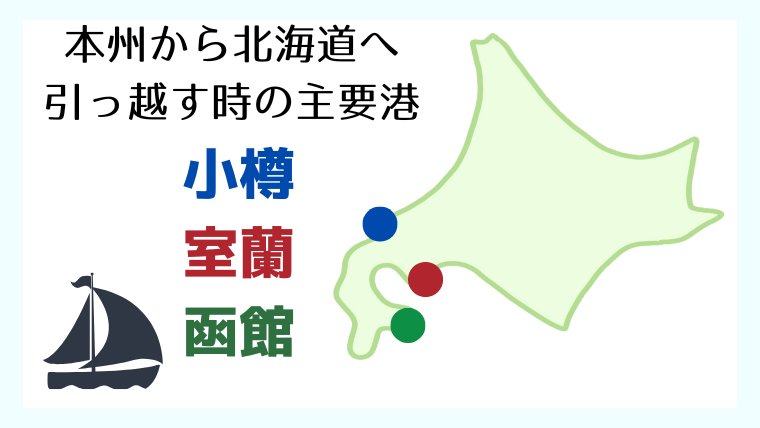

- 各地→最寄りの港→室蘭・小樽・函館などへ

- 明治3年に北海道へ移住した仙台の伊達邦直・邦成たちは東北の港から北海道の室蘭港へ入っています。

本州各地の港を経由して北海道へ向かう船(北前船)に乗せてもらって、一週間以上の船旅をしながら北海道を目指す移住者もいたと考えられています。

関東の港→北海道へ

- 関東の港(東京・横浜など)→主に函館へ

- 明治16年に北海道へ移住した静岡の晩成社は横浜港→函館港へ入っています。

開拓使が募集した移住者を、開拓使が所有していた船で関東の港から北海道へ運んだりもしています。

北海道の港から更に別の港へ

- 本州→小樽港→稚内など

- 本州→函館港→室蘭など

- 北海道へ船まで来て、更に船に乗るルートを取る事もありました。

船内ってどんな感じなの?

船ってどんな感じだったんだろうね

こういう船もあったみたいだよ

- 寝台は2~4段で、蚕棚とも呼ばれるくらい

- 船の中は人・物・海水などの匂いが混ざってすごい匂い

- 1人ひとつ、ゲロ桶(反吐桶)が用意

- 橙が船酔いなどの不調に良い、と言われていた

- 雨水を貯める装置はあったが、降るかどうかは運

- 船内では新鮮でおいしい水は飲めなかった

船酔いをした人にとって、特効薬は下船すること・陸地で新鮮な水を飲むことと言われていました。

明治24年には屯田兵400人+その家族+物資を乗せた金沢丸という船も運行しています。

乗客は2,000人もいたそうで、かなり大きな船でした。

北海道で降りにくい港はなかったの?

地域によっては不都合な港もありました。

明治初期の十勝の玄関口・大津港では、遠浅だったために船が陸地近くまで寄ることができませんでした。

なので、舟から小舟に乗り換えて砂浜に降り立ったり、小さな桟橋に降りていました。

頑張って持ってきた荷物、びちゃびちゃになりそう

明治初期には主要な港以外では桟橋など港としての機能が整っていないところも多く、沖で船から下りて、各自泳いで浜を目指すこともあったようです。

東京上野→函館港へいく場合

- 本州各地→上野駅→東北線で青森(明治24年全通)

- 青森→函館は明治6年から定期航路化(青函航路)

明治初期にはまだ鉄道が発達してませんでしたが、東京・上野から青森まで行ける東北線が明治24年に完成しました。

その頃から、大半の人がまずは東京上野駅を目指して鉄道で青森まで移動するようになっていました。

上野駅までどう行く?

- たくさんの荷物を持って、路面電車や人力車、徒歩で上野駅まで移動

- 明らかに北海道行きの移住者には巡査が人力車を呼んでくれたり、車夫も30銭から25銭にまけてくれることも

西日本方面から北海道を目指す場合は、東海道本線で東京へ向かう事が多くなっていたようです。

上野~青森はどのくらい?

- 明治27年:約33時間30分

- 明治42年:約20時間

- 大正4年:約17時間30分

丸一日以上列車に乗ってないと行けなかったんだ!

明治末~大正期にかけて鉄道交通の発達で料金やかかる時間などは色々変わったものの、基本的に夜行列車でした。

上野駅ではこんな光景もよく見られていたみたい

- 青森行きの18時発の列車に乗るため

- 改札前には2時間前から荷物を抱えた人々の行列

- 17時30分に改札が始まって順次乗り込んでいく

- 途中、仙台駅では20分停車時間があった

めちゃくちゃ混雑してたんでしょうね、きっと。

青森から北海道へは?

明治初期の船は風頼みの和船で、天候状態によっては船が出せないこともありました。

港で半月以上出発を待たされることもあったみたい

明治6年には蒸気の力で動く汽船が使われ、青森と北海道を結ぶ定期航路、青函航路が開設されました。

ちなみに青函連絡船は、明治41年に国鉄が管理するようになってからの名前です。

官船・弘明丸、民間船・青開丸が変わりばんこに1ヶ月で10往復はしていました。

しょっぱい川を渡るって言われたらしいよ

海なのに川って言ってたんだね

移動中の困ること

詐欺被害

北海道への船に乗る前や北海道について船から降りた後には、詐欺にあったり、理由をつけて散財させられることもありました。

交通費とかまとまったお金持ってるもんね

船の出発時間はまだだよと嘘をつかれたりして、なんだかんだと足止め→遊興の代金として移住資金を散財してしまった。なんていうことも。

北海道に上陸してからも悪徳業者に騙され、タコ部屋で働くような肉体労働を強いられた場合もあったようです。

流行病

船旅の中では、流行病で命を落とすこともありました。

船内では感染も広まりやすいし、すぐに治療できる設備も整ってないんだ

渡航中の船の中で最多の犠牲者を出した例は、明治19年仁木村に渡った阿波団体(関井善平団長)のコレラ被害とされています。

北海道に着いたら?

どうにか北海道の港に着けば、あとは移住先を目指して進む事になります。

北海道にはついたけど、ここからまだ移動するのか

大変なのはこれからだ!

さすがにそれもまとめると長くなってしまうので、北海道内の移動や宿泊についてなどはコチラ↓をどうぞ。

>>移住先を目指して

団体で移住した伊達兄弟・晩成社の具体的な移動や暮らしの話についてはコチラ↓をどうぞ。

最後に

本州から北海道へ移住する際のおおまかな流れについて、簡単にまとめてみました。

本州から北海道へ荷物を持った家族で渡るのも大変だったろうに、そのさき北海道の移住先を目指すまでも困難続きだった事でしょう。

ついても畑仕事の前に自分の家も建てなければならないし…。

以上、開拓期の北海道に移住するってものすごく大変だったんだろうなぁとしみじみ思う十勝民・おかめでした。