江戸時代に蝦夷を調査した近藤重蔵って?黄金道路・義経神社との関係は?

okamehan

きたうみ日誌

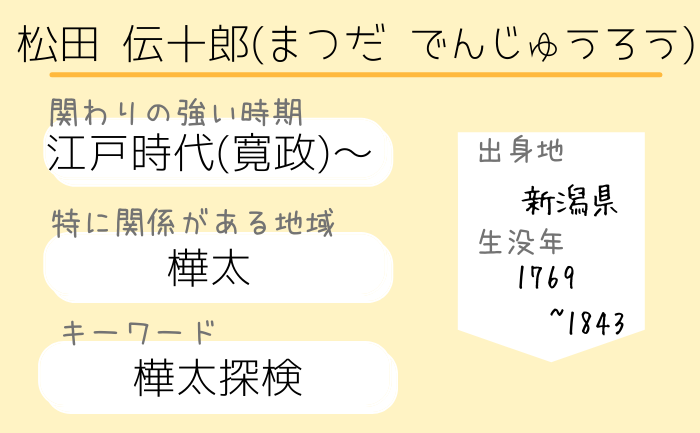

間宮海峡の名前が付いてる海峡も、伝十郎が確認した後、林蔵がその話を聞いて見に行ったので最初に見たのは伝十郎という事になります。

才能が認められて役人になる、という半生なども林蔵によく似ていると言われていたり、蝦夷や樺太の警備や暮らしに心を砕いた人でもあります。

この時、宗谷には松田伝十郎が、斜里には最上徳内がそれぞれ赴任していました。

2人とも、蝦夷の冬に対する経験値があったり、アイヌの人々の知恵などを知っていたので平気でした。

その後、あまりにも冬が寒くてツラいので越冬場所を変えて欲しい!と訴えた結果、ちょっと南の方にある増毛で越冬できるようになったのだとか。

アイヌの人々は寒すぎるので、越冬する際は違う地域で過ごしてたという事もあり、過ごし方を知っていれば防げた事件とも言われています。

この事件を偲んで斜里に慰霊碑が建っていたり、宗谷公園にコーヒー型の津軽藩兵詰合の記念碑が建っています。