記事内に商品プロモーションを含む場合があります

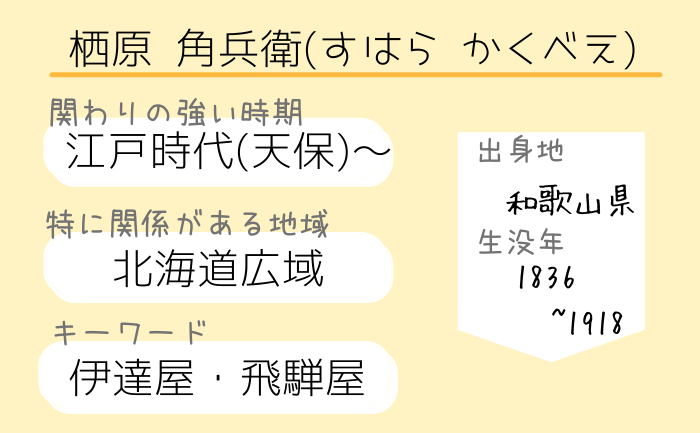

栖原角兵衛について

- 蝦夷の産物を扱ってきた複数代の商人

- 5代目から蝦夷で店を出したり場所請負人として活動した

- 寛政11年頃からよく伊達屋と一緒に仕事をするようになる

- 幕府がお金がかさんで管理がしきれない漁場などをよく受け持った

手売・焼尻・留萌・苫前・十勝・樺太・石狩・択捉などの漁場を請け負い、地域の発展・開発や漁獲向上などに影響を与えました。

同じく商人である伊達屋と一緒に仕事を任される事も多く、揃って北海の豪商とも呼ばれました。

特に樺太の漁場運営にはお金を使いましたが、樺太と千島の交換によって全部水の泡になってしまいました。

伊達屋

- 代々、林右衛門(りんえもん)と名乗った商人

- 1788(天明8)年頃から蝦夷の産物を売買するように

- 1793(寛政5)年に松前で店を開いてから伊達屋を名乗る

- 幕府の蝦夷地御用取扱になったり、様々な場所を請け負った

- 場所の運営には代々の栖原屋と一緒になる事が多かった

栖原屋だけでなく、阿部屋・高田屋と漁場の共同運営を任される事もあった大商人です。

飛騨屋

- 代々久兵衛を名乗り、材木などを扱った商人

- 当時、蝦夷に渡ってまで材木を扱う人が少なかった事

- 蝦夷で採れる材木の質が良かった事

- もあり大きな利益を上げた

- 松前藩にたくさんお金を貸した大商人

- 3代目の頃から漁業での商売も始める

初代・武川倍行(たけかわますゆき)の頃から蝦夷に渡って蝦夷檜を扱う材木商を始めました。

4代目の時にはクナシリメナシの戦いが起き、請け負っていた場所を没収され、1791(寛政3)年には松前に持っていた店も閉めています。

管理人について

十勝で子育て中の2児の母。

北海道や十勝の歴史、ご飯や雑学を調べてまとめるのが趣味。

北海道に移住してきた人や、子どもと一緒に地域を知りたい人のきっかけになれたら嬉しいです。

これまでに読んだ北海道の歴史関連書籍まとめはリンクからどうぞ→

参考書籍