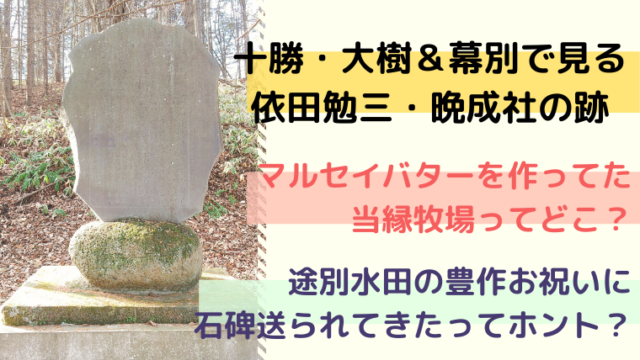

十勝開拓の先駆け!晩成社が帯広に来た理由は?倒産してるって本当?簡単まとめ

十勝の開拓の先駆け、晩成社。

朝ドラ『なつぞら』でも、おじいちゃんが「晩成社がバターを作っていた」という話をしていたりしました。

六花亭のお菓子には、晩成社に関するものをモチーフにした物も多くあります。

でも、実際はどんな人なの?

一言で言い切れないドラマな男とだけは言える

- 依田勉三ってどんな人?

- 鈴木銃太郎・渡辺勝って誰?

- 晩成社って結局何をしていたの?

- 晩成社の困難って何?

- 最終的にどうなったの?

という事について、調べて勉強した事をまとめてみました。

今の帯広で依田勉三を見る

依田勉三と晩成社について語る前に、今現在帯広神社で貰えるお守りと、中島公園の依田勉三についてご紹介したいと思います。

帯広神社のお守り

帯広神社周辺に、かつては晩成社の持っていた土地がありました。

そのゆかりからか、十勝開拓の先駆者としてからか、帯広神社では依田勉三が読んだ詩を元にしたお守りが扱われています。

大丈夫(ますらお)が 心定めし北の海 風吹かば吹け 波立てば立て

十勝入りする前に詠んだ詩だそうな

大丈夫(ますらお)は、益荒男の事です。

万葉集では強く勇ましい男として使われていました。十勝に渡る前の決意をこめた詩なので、恐らくこんな意味なんだと思います。

十勝の開拓を俺はやってやる!どんな事が起きてもめげない!だって俺は強い男だから!

※あくまでも個人の解釈です。

この詩の通り、依田勉三は「こんな事って起きる?」と思ってしまうような困難や問題にあってもめげず、十勝で頑張り続けました。

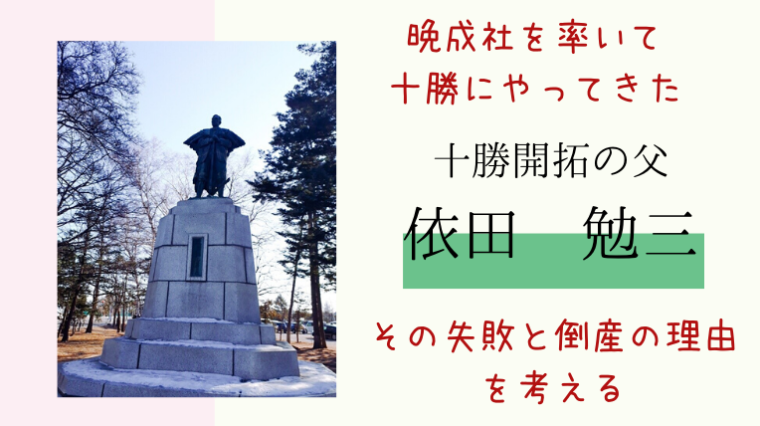

中島公園の銅像

中島武市という人が昭和初期に建てたのが、帯広神社のお向かいにある、中島公園の依田勉三の像です。

帯広にはこんなにすごい人が居たんだ!という事を広く知ってもらうために、自己負担で建てたのだそうな。

だから中島公園って言うんだね

ちなみにこの中島武市さんという方、十勝出身のシンガーソングライター・中島みゆきさんのおじいさんにあたります。

今建っているのは、戦時中に軍に金属として回収された後、改めて作られたものです。

依田勉三と晩成社

依田家の作った営利企業・晩成社

- 株主たちから資本金を集めて

- 会社の利益を株主に返す

- 営利企業として作られた

十勝開拓をするための会社、というよりも、十勝を開拓して作物を作ったり、お金を稼ぐ事業をする会社、という事になります。

晩成社に雇われて十勝に入って頑張ったのは、今の静岡に住んでいた人々です。

そして、勉三が十勝へ渡ってからも、何かとお金の工面をしたり、人手が足りないと、勉三の兄弟も十勝にやってきていました。

一族経営の会社だったって事だね

その晩成社には、勉三がワッデル塾に通っていた時に知り合った、鈴木銃太郎・渡辺勝が幹部として在籍していました。

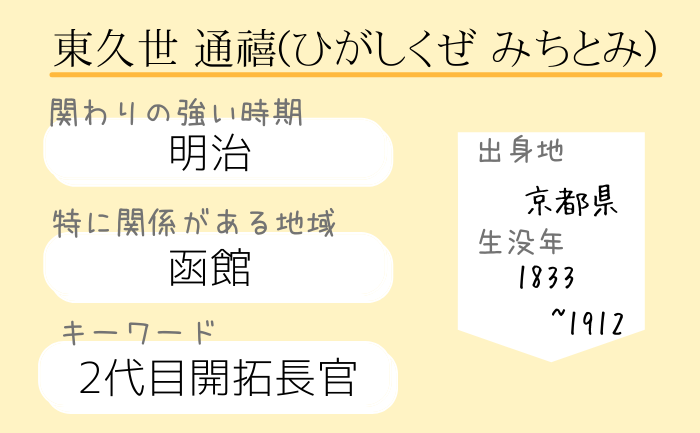

依田勉三について

1853年、伊豆(今の静岡県)の名主の三男として生まれました。

慶應義塾で勉強した後、ワッデル塾に入り、鈴木銃太郎・渡辺勝と知り合いました。

>>渡辺勝について

そして卒業後は兄の作った学校で教員として働いていました。

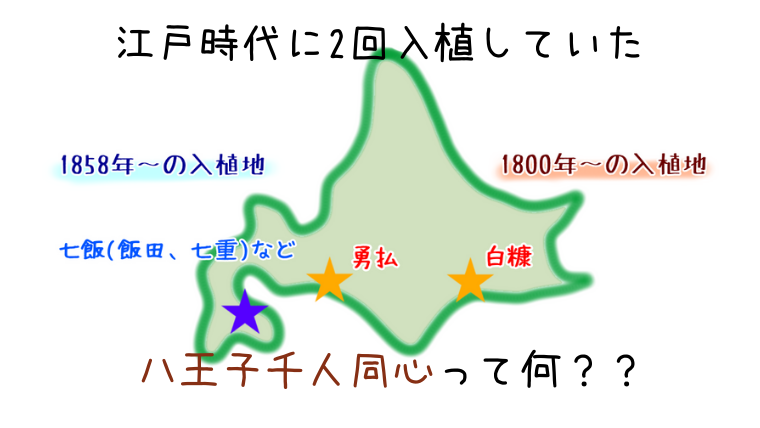

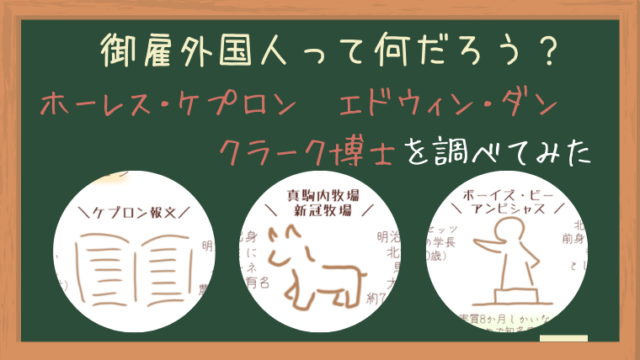

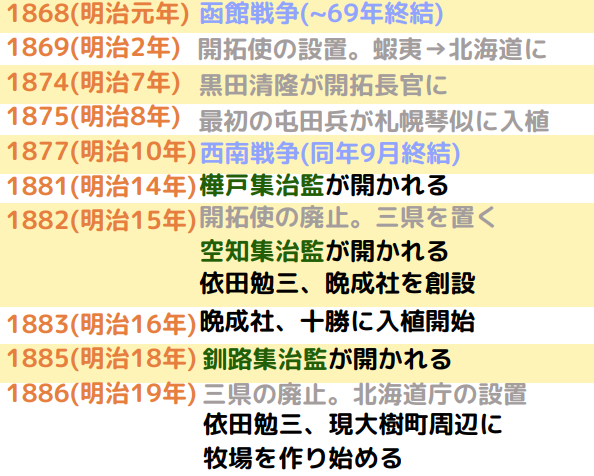

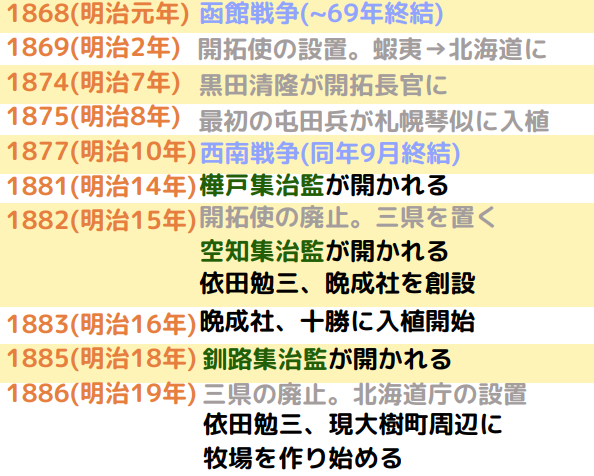

この頃、開拓使は北海道に様々なアメリカ人を招いていました。

その中の1人、ケプロンは北海道の調査報告書の中で、十勝に肥沃な大地が広がっている事を調査結果として紹介しました。

これが北海道・十勝を開拓する事を勉三たちが考えたきっかけと言われています。

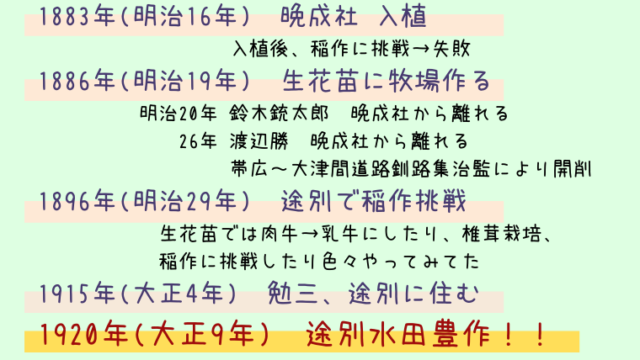

1881年、十勝の様子を調査した後、晩成社として十勝の開拓をする事にしました。

理想を掲げて十勝の開拓を頑張った勉三は、牧場の経営をしたりと様々な事業を試しました。

しかし、開墾は予想よりも時間がかかり、

- 作物ができてもバッタに襲われたり

- 霜にやられて冷害にあったり

- 火事にあったり

- 洪水が起こったり

と、中々うまくいきませんでした。

十勝移住前の準備

入植先はどこでも許可された訳じゃない

明治15年頃、視察で札幌に行き、北海道へ開拓移住する際の適地を役所の人達に相談しています。

十勝の開拓計画は今後10数年後になるから、石狩方面がおすすめと言われてしまいました。

札幌近郊の苗穂を勧められたものの、広い土地が良い、十勝が良いと主張して辞退します。

他の人にも相談したものの、「用意している軍資金では、十勝の開拓は厳しいから諦めたら?」と再度諦めるように言われています。

それでも十勝が良い!

と主張する勉三に、役所の人はどう考えてもその計画は無理だよって事で十勝での開拓は許可を出していませんでした。

結果的に十勝へ無願開拓

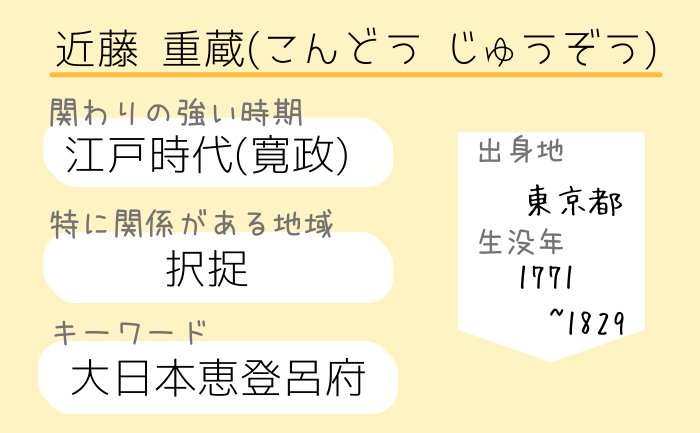

十勝開拓の許可が下りなかったものの、勉三と晩成社の幹部・鈴木銃太郎は実際に十勝入りして視察しています。

そして、この土地が良い!と下帯広村(現在の帯広)に移住する事に決めました。

その当時、50人前後は住んでいたそうで、開拓の先輩にあたる人たちも住んでいたのでアドバイスを受けながら土地を決めました。

再度、土地の貸し付け申請書を出しました。結局、申請書の許可は下りませんでしたが、晩成社は現在の帯広に開拓移住する事に決めました。

無願開拓の形をとる事になったのです。

ちなみにその後、開拓が進んだ事を認められ、正式に土地をゲットする事はできました。

無願開拓だから補助金も出ない

当時、北海道へ開拓移住するとなると、正式な手続きで許可が下りると様々な補助を受ける事ができました。

しかし、晩成社の開拓先は無許可のままです。

明治16年に晩成社の人々は北海道を目指して出発しましたが、渡航補助願書を出して補助金を申請→申請が認めらず、自腹で旅費を用意しています。

これも後々、晩成社の借金になったと言われています。

人・お金の集め方

十勝へ移住して農業をして良い暮らしを手に入れるチャンス!などと伊豆の農民に声を掛けて回りました。

当時の北海道は熊が出るとか冬を過ごせないとか、ネガティブなイメージが強かったので思ったように人は集まりませんでした。

依田勉三や鈴木銃太郎の家族も、一家総出で移住!はできず息子や母を伊豆に残しています。

晩成社は伊豆の依田家が作った民間企業です。

お金は簡単に言うと、出資者や依田家内から集められました。

開拓でお金を稼いで、利益を得たら還元する予定になっていました。

陸路組・船組で分かれ十勝入り

横浜港から函館港についた晩成社の集団は、明治16年4月16日に海路と陸路に分かれて帯広を目指した。

結論から言うと、どっちも大変な目に合っています。

明治16年の頃、十勝の海の玄関口・大津から帯広までは3日かかります。

死を覚悟した海路組

4月18日、晩成社幹部・渡辺勝を含む15人は函館から船に乗り、十勝の大津を目指しました。

しかし、襟裳岬の周辺を通過する時に波が高く、船が岸や陸に打ち上げられそうになります。

襟裳岬を通過できたものの、風が強く船にもダメージが出て、船の中に水まで入ってきました。

乗っている人達は死を覚悟するほどだったといいます。

大津の手前、広尾の沿岸にあたる猿留で船を降りて、荷物は船で大津に運ぶ事にして後は歩いて大津を目指す事になりました。

4月27日に大樹の湧洞にあった、佐藤嘉兵衛が管理する駅逓で食事をし、午後3時には大津に到着する事ができました。

十勝川を丸木船に乗って目的地、下帯広に海路組が到着したのは5月14日の事でした。

春なのに雪に驚く陸路組

4月16日、依田勉三含む12人は函館から歩いて十勝を目指しました。

各自行李などで荷物を背負って、森から室蘭までは船にも乗っています。

所々で宿泊を繰り返し、日高の様似に着いたのは4月30日。

5月5日には雪が降る事に驚いています。茂寄(現・広尾町の一部)の駅逓についた後は、十勝川を丸木船で渡って下帯広を目指す組と、下帯広まで歩いていく組に分かれています。

内陸を歩いた組は、アイヌの人に道案内をしてもらったり、雪が降り積もっている時には小屋を借りて休んだといいます。

陸路組も5月14日にはほとんど全員が下帯広に到着しています。

晩成社と開拓

十勝に入って開拓を頑張っていた晩成社ですが、様々な困難に見舞われます。

特に大きな困難だった、

- 労力不足

- 霜害

- バッタの被害

- 人による火事

- 無願開拓からのスタート

について簡単にまとめてみました。

労力不足

晩成社が十勝に入って開拓を頑張った一年後。

当初の計画の広さの11分の1しか、開墾が進んでいませんでした。

その後も頑張って開墾を続けていましたが、計画のようにはすんなりいきませんでした。

- 慣れない土地の厳しい開墾が嫌になって、人が逃げた

- 作物が育たなくて、食べるものが無くなり、力が出なくなった

そんな労力不足も原因の一つと言われています。

霜害

作物が思ったように育たなかったのは、労力不足だけではありません。

作物の根などが霜にやられて、ダメになった事もありました。

- 寒さに弱い作物を知らないで育てていた

- 寒さに強い品種でも、適正な時期に種を蒔かなかった

事などが原因でした。

勉三たちは農家ではなかったので、農作物の育て方に詳しくなかった事も、霜害に困った理由でした。

バッタの被害

晩成社といえばバッタ被害

※私のイメージです

当時の北海道では、バッタの大量発生が色んな場所で問題になっていました。

バッタは草でも服でもなんでも食べてしまうので、通り過ぎた後には何も残らなかったのです。

順調に作物が育ってきたなって時に来る

心折れちゃう

それも1度や2度の話ではありませんでした。

バッタの発生源そのものが対処されるまで、晩成社はバッタの被害に悩まされます。

晩成社を題材にした絵本や児童書などでも、よくバッタ襲来の話が出ています。

人による火事が起きる理由

開墾の為に草地に火を放って、その風向きのせいで火事になる事もありました。

が、晩成社を困らせたのは第三者が原因の火事です。

当時の北海道では鹿の毛皮や角を取って売る、という商売の仕方がありました。

しかし、

- たくさん取り過ぎた

- 大雪で餌が無くなった

などの影響で、十勝では鹿そのものの数が減っていたのです。

エゾ鹿の角は生え変わって、抜け落ちるタイプです。

なので、生きた鹿は居なくても、探せば角が拾えました。

その角を拾って、売っていた人がいたのです。

鹿角目当ての人間達が、邪魔な草地を無くすため、十勝の野に火を放ち、火事になるっていう事が起きてたよ

そんな火事ってあるの!?

そして、晩成社の畑も燃やしてしまったという事が度々起きました。

一度、こいつが犯人です!と警察に突き出してみたものの、証拠が無いからという理由で取り合って貰えなかったそうです。

十勝川の洪水

今でこそ整備されて、洪水なんて滅多に起きない十勝川です。

しかし、この

- 十勝川がたまに氾濫することで

- 土壌が豊かになり

- 十勝の土地が肥沃になる

という事に繋がっていました。

…嫌な予感しかない

軌道に乗ってきた時に洪水

やめてぇえ

大地の厳しさにフルボッコにされる晩成社。

しかし、もっと根本的な『無願開墾』問題も抱えていたのです。

無願開墾からのスタート

無願開墾って何?

許可を貰わないで開墾を始めたって事

勉三は、晩成社として十勝開拓に乗り出すため、許可を求めてはいました。

しかし、許可がおりなかったのです。

当時、十勝の原野は肥えた場所だという認識は役所にもありました。

しかし、ロシアの脅威から遠い土地であったり、急いで開拓する理由もなかったので、後回しにされていました。

当時の十勝は大きな道が無く、港も他と比べて整備されていません。

なので、役人の人たちは

- 開拓する人を入れる場所を決めた上で、

- 開墾を進めたい

と考えていたのです。

ちなみに、当時は役所から許可を得て開墾すれば、開墾した土地がその人のものになりました。

しかし、晩成社は無願開墾です。開墾した土地が、自分の物になる確実な保証はありません。

とっても不安定な状態のスタートを晩成社は切っていたのです。

結構リスキー

しかし、勉三は開拓して成功したら認めて貰える、と開拓を続けていました。

その想いが報われたのは1892年頃です。

そのとき、職員と話し合って、自分たち晩成社が開墾した場所を説明し、認めてもらう事に成功します。

1893年、晩成社はついに正式な許可を得る事ができたのでした。

入植してから、約10年の月日が経っていました。

この後、1896年頃には区画選定を済ませた十勝の土地は、開墾が前向きに進められていきます。

二宮尊親率いる興復社などの団体や、渋沢栄一率いる三井財閥の開墾合資会社、県民団体などによって、大々的に十勝の土地開墾が始まったのでした。

晩成社と、他の団体とでは、開墾を始めるまで10年の差があります。

その分リードしてるよね…?

そうとも言えないんだなあ

依田勉三率いる晩成社は頑張っていました。

が、その努力に対して得られたものは残念ながらあまり無かったのです。

そのため、他の団体よりリードしている事もそれ程なく、むしろ段々追い越されていく事になります。

十勝で様々な事業を試した事もあり、借金も抱えていました。

そうして、晩成社は1916年に倒産・解散する事になるのでした。

晩成社がうまくいかなかった理由

なんで倒産しちゃったんだろう

色々問題があったみたいよ

晩成社・依田勉三が抱えていた問題の中でも、

- 十勝の気候を理解しないまま農業をしようとした

- 十勝に連れてきた人々と勉三の想いの差

- 道がなく交通の便が悪いのを認めようとしなかった

- 次から次に新しい事に手を出した

- コミュニケーション不足

という事が特に問題だったと考えられています。

どういう事なのか、簡単に説明したいと思います。

十勝の気候を知らない状態で開拓スタート

十勝の冬は静岡よりも早くやってきます。

そして、当たり前ですが、静岡よりも北海道の冬は寒いです。

つまり、育てるのに適した作物も違えば、種を蒔く時期にも違いが出てくる事になります。

しかし、勉三が連れてきたのは、主に静岡の人々です。

初めての土地で、事前の勉強もなくいきなり「さあここで農作業をしましょう」とスタートさせられたようなものです。

いや、それは無理でしょ

十勝に連れてきた人々との想いの差

晩成社が集めた人々は、勉三や幹部のように熱い想いを抱いていたかといえば、そうではありませんでした。

時は明治時代初期です。

明治の北海道はマイナスイメージが強い場所でした。

- 得たいの知れない未開の土地

- 熊などの獣が出る所

- 寒さの厳しい地の果て

そんなとこにわざわざ行く人は少なく、なかなか、人が集まりません。

そして、当時、いくら頑張っても生活が苦しかったり、思うように生きていけない人もいました。

そこで、勉三は今の現状を変えたい、と貧しさと戦っていた農民たちにも声をかけます。

貧しさに困っていた人々は、

- もしかしたらこの生活から逃れられるかもしれない。

- 新しい土地でまともに生きていけるかも知れない。

そんな希望を抱いた事でしょう。

でも実際は開墾もうまく行かない

きっつい!精神的にきっつい!

最初に言われていた事と違う!

と不満を募らせていたのですね。

頑張って開墾しても、土地は会社の持ち物のままで、自分の物になる話になりません。

意欲があって頑張っていた人もやる気が無くなり、居なくなってしまう事もしばしばだったようです。

想いの差に気づけない勉三も、労力不足に繋がっていく原因の一つだったのかもしれません。

交通の便が悪いのを認めようとしなかった

晩成社が入った当時の十勝は、他の都市と繋がる大きな道が無い場所でした。

道が無いってことは?

輸送にめちゃくちゃお金かかる!

晩成社が開拓していた場所周辺で、作物や家畜などの肉を買ってくれる相手もあまりありません。

販売先を求めて、晩成社は牧場で育てた牛を、函館に卸して売っていた時期もあります。

牛肉を買ってくれる外国人や飲食店などが、当時は函館周辺にあったからです。

しかし、まともな道のない十勝から函館に輸送するとなると、とても時間がかり、輸送にもお金もかかりました。

売れても赤字になったり、採算がとれない状態に。

という事がちょくちょくあり、思うように晩成社はお金を稼げませんでした。

ちなみに、十勝と他の土地を結ぶ土地が整備されるのは、十勝分監ができた1895年頃からになります。

次から次に新しい事に手を出した

勉三は最初、今の帯広市の一部にあたる下帯広村で開墾を進めていました。

しかし、思うように売れる作物もたくさんできず、会社としての経営は赤字です。

なんとかして新しい事業を立ち上げてお金を稼ごう!とするものの。

→うまく増えなかったり、ハムなどの加工品が売れないでダメになる

→火事でたくさん死んでしまったり、冬の寒さの厳しさに死んでしまってダメになる

→輸送のコストがかかってダメになる

→輸送のコストがかかってダメになる

この他にも、藍を作ってみようとしたり、木材工場を作ってみたり。

朝ドラだったら毎週『こんな事して大丈夫!?』と思わずにはいられない展開が続く勢いです。

新しい事に手を出して、条件が整い始めて、結果が出る前に、また別な事を始める。

そんな、なんとも言えない悪循環を繰り返してしまったのですね。

ずっとお米は作ろうと頑張っていたものの、思うようにはいきませんでした。

コミュニケーション不足

勉三は、人付き合いが苦手だったとも言われています。

自分の考えを押し通そうとしたり、人から長話をされるのが嫌いだったのだとか。

- 自分からの指示以外の事をされるのも嫌

- 勝手に判断して勝手に行動されるのも嫌

という性格だったと言われています。

下の人間が勝手に気を使って動いたりするのは、良くない事だと注意するほどだったとも。

それはなかなか大変な性格では…

下帯広から離れ、生花苗で牧場作りに精を出していた頃には、

こっちは頑張って農作業を続けてるのに、依田さんは余所で違う事をしてる!

と反感を買っていた事もあったようです。

ちなみに、勉三の他の兄弟は人当りがよかったり、人望がありました。

しかし、応援に来ても、病気などの理由で十勝から居なくなってしまう事がほとんどでした。

開拓神社の最後の1人

実は戦後の1954(昭和29)年になって37番目として選ばれました。

戦後の食料を増やすため、農民の意識を鼓舞するため、地元住民に彼の功績を知って貰うためなどの理由で、柱に選ばれたとも考えられています。

たまたま依田勉三の存在が北海道神宮の関係者の目にとまったり、当時の帯広市長・佐藤亀太郎氏が追加してもらえるように運動を行ったそうです。

最後に

- 人一倍理想が高く、人付き合いが苦手。

- 何か一つを育て上げるより新しい事を試したい。

- 農業の知識がないのに開拓に手を出したのは無謀。

という側面も持っていた依田勉三や晩成社だった、という事についてまとめてみました。

確かに晩成社は倒産し、依田勉三が作ったのはお金ではなく借金となってしまいました。

けれど、今の十勝に至るきっかけとなった一つに、依田勉三と晩成社が存在する事に変わりはありません。

開拓への熱い想いは、今でも地域に受け継がれています。

荒川弘先生の漫画・百姓貴族でも依田勉三について触れている話がありますよ。