北海道の開拓の歴史を知る中で、避けては通れない存在・監獄と囚人。

開拓使の役人だけではなく、屯田兵や民間の開拓者たちなどの他に、監獄とその囚人も北海道開拓には大きく関係していたのです。

どうして北海道に監獄があったり囚人がいたの?

北海道、むしろ日本の歴史と凄く深い関係があるんだよ

時代の中で、監獄の囚人たちに代わり、タコ部屋労働者という人達も存在しました。

今回はそんな北海道の開拓の影な部分について、勉強して調べた事をまとめてみました。

- 北海道に監獄があったのは何故?

- 北海道にはどんな監獄があったの?

- 過酷な労働をさせる為に監獄を作ったの?

- 監獄での労働ってどんなことをしたの?

- タコ部屋労働って聞いた事ある気がする

- 囚人とタコ部屋労働者って何が違うの?

など、北海道開拓の暗い歴史に興味がある!という方の参考になれば幸いです。

※簡単に分かりやすくまとめる事を意識したため、ふわっとした表現などをしています。

※残酷すぎる話もふわっとしています。

北海道に監獄ができたワケ

監獄が作られた訳

- 明治維新で新政府に敵対していた活動家

- 西南戦争や萩の乱などの戦いで捕らえられた新政府軍の敵対者

- 詐欺や窃盗、殺人など重い罪を負っている犯罪者

などの犯罪者が増加し、収容するための場所が必要になりました。

- ロシアに攻められない為にも北海道に人を増やすため

- 監獄から出所した人をそのまま北海道に住まわせようと考えた

- 政府に対抗する人を北海道に追いやりたかった

- 囚人にも北海道の開拓をさせようと考えた

1881(明治14)年に北海道での監獄第一号として、現・月形町に樺戸集治監が作られました。

ちなみに、東京や宮城、青森などにも監獄はありました。

囚人を酷使しようと考えていた?

北海道の囚人といえば、過酷な状況で道路を作るなどのひどい扱いを受けたっていうイメージがあるよね

囚人で開拓を考えてはいたらしいけど、土木工事でガンガン使い倒そう!という話になったのは監獄ができてちょっとしてからだよ

- 北海道の開拓が遅れている

- 監獄に入れてる囚人を開拓に使うと良いと思う

- 辛い中で命を落としても悲しむ家族はいない

- 囚人の数が減ればかかる費用も減るから合理的

1885(明治18)年に伊藤博文の命を受け、北海道の開拓状況を政府の役人だった金子堅太郎が調査しました。

その際、その開拓の遅れについて指摘し、そんなに開拓が遅れているなら監獄の囚人を使えばいいじゃん。という事を政府は考えたのです。

囚人は一般の労働者と比べて安いし、酷使しても文句言う人いないし、節約にもなる!使えるものは使おう!

という事になっていったのですね。

囚人道路って何?

札幌と網走を結ぶ中央道路のうち、三笠から網走までの区間のほとんどが監獄によって拓かれました。

そのため、囚人道路とも呼ばれているのです。

あまりにも過酷な場所で酷使され、命を落とす囚人もたくさんいました。

今でも鎖塚などの石碑として残されています。

三笠~旭川を繋ぐ上川道路

- 仮工事・本工事併せて明治19~23年に作られた。

- 上川道路・石狩道路とも呼ばれる、現在の国道12号線の一部を除いて大半を掘削。

- 空知集治監・樺戸集治監の囚人たちによって拓かれた道路。

旭川~網走を繋ぐ北見道路

- 明治24年に作られた。

- 北見道路とも呼ばれ、現在の国道39号線などにあたる。

- 釧路集治監から網走監獄に移った囚人たちの他、空知集治監・樺戸集治監の囚人たちによって拓かれた道路。

他にもたくさんの道路に監獄は関わっている

十勝の帯広と大津を結ぶ国道38号線の元となった道路や、標茶と釧路を結ぶ道路、月形と増毛を繋ぐ道路などなど。

今でも利用されている様々な道路には、監獄の囚人たちが拓いた道も多くあります。

北海道各地にあった監獄

北海道各地にあった監獄について、要点を簡単にまとめてみました。

樺戸監獄

- 1881(明治14)年開庁→1919(大正8年)廃監

- 月形~幌延間など多くの道路を開削

- 永山村などの屯田兵村の兵屋建設

- 原野を開拓し、米作りなども行う

- 元新選組の永倉新八が剣術師範をしていた事もある

初代典獄・月形潔の名前から、月形町と呼ばれるようになりました。

月形樺戸博物館は、樺戸集治監の本庁舎として使われていた建物も利用されています。

空知集治監

- 1882(明治15)年開庁→1901(明治34年)廃監

- 1日約12時間の炭鉱での重労働、炭鉱での飲み水は汚くて飲用には向かなかった

- 炭層ガスで病気になる囚人も多かった

- 落盤事故もあり、囚人も看守も命の危険が多かった

幌内炭鉱が発見された後、採炭の為に囚人を使う為に空知集治監が建てられた、という話もあります。

釧路集治監

- 1885(明治18)年開庁→1901(明治34年)廃監

- 硫黄山(アトサヌプリ)での硫黄採掘に囚人を使役した

- 硫黄山での労働は過酷で、噴出する蒸気や亜硫酸ガスによって目が見えなくなるものや命を落とす者も。

- 廃監後は網走監獄に引き継がれた

硫黄採掘に使役された囚人たちは約6か月で300人中半分が目を病み、そのうちの約40人は亡くなっているのだそうです。

なんで硫黄採ってたんだろう?

火薬やマッチの原料とかにするためだったらしいよ

網走監獄

- 1891(明治24)年開庁→現在の網走刑務所

- 網走囚徒外役所としてスタート

- 道路開削だけではなく農業監獄としても活動

- 映画・網走番外地で有名になった

白鳥由栄・五寸釘寅吉などが収容されていた事でも有名となっています。

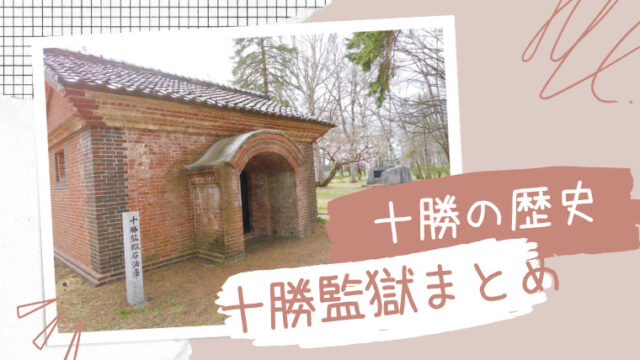

十勝監獄

- 1893(明治26)年開庁→現在の帯広刑務所

- 緑ヶ丘公園周辺に監獄の獄舎や庁舎が建っていた

- 帯広・十勝の町としての基盤や経済基盤も作った

監獄が北海道に与えた影響

開拓の力

- 屯田兵が入植していない土地などの開墾

- 山や森を拓いて交通の便が良くなるように道を作る

屯田兵や民間の入植者たちの力では難しい場所に監獄の囚人の力が使われる事もありました。

町の“素”

- 大勢の囚人たちがやってくる

- 囚人の監視をする看守もついてくる

- 監獄に商品を売る商売人も来る

- 商売人に物を売り買いしたい民間人も来る

- 経済も回るようになる

原野だった場所に人が増えて、町になる素が作られるきっかけにもなりました。

監獄での生活や豆知識

どうして赤い服を着てるの?

- 外役作業中に見つけやすい色だから

- 赤は女の人の色→男に着せる事で屈辱を与えるため

などの理由があるとされています。

赫色(しゃしょく)や柿色の獄衣として表現される事もあります。

外役と内役って何?

外役と内役は、監獄の囚人が課されていた労働の事です。

屋外で土木工事などの労働をすることを示します。

道路を作ったり、建物を建てたりするなどしていました。

塀内・屋内で様々なものを作ったりする労働のことを示し、屋内作業とも呼ばれます。

家具や日用品など様々な物が作られていました。

外役で2人組になるのはどうして?

- 1人だと身軽で逃走しやすくなるから

- 仲の悪い2人をつなげておくことで逃走を抑制できるから

- 模範囚と問題行動の多い囚人をつなげておくことで逃走を抑制できるから

などの理由で、監獄の囚人たちは互いに鎖に繋がれた状態で作業をしていました。

しかし、2人を繋げることで完全に逃走の抑止になる、という訳ではなかったようです。

内役で作ったものはどうしてたの?

監獄では、生活に必要な細かな日用品の他、家具や農機具、レンガなども作られていました。

材料は周辺の山などから調達できるうえ、囚人の人件費はとても低かったので、監獄製品はとても安値でした。

そして、近隣の開拓者や移住者に、商人を通して売買されていました。

例えば、十勝で言えば商品が手元に届くまで輸送コストがかかりまくってたからね

品物より送料が高い!っていう問題が解消されたってワケだね

鉄の玉はいつも着けてたの?

囚人と言えば、足に丸い鉄の玉を引きずって歩いている姿がイラストなどで描かれている事もありますよね。

あの鉄の玉は鉄丸とも言われています。

- モノを壊すなどの規則を違反をした時

- 逃走や暴行をした時

などに外役作業で塀の外に出る時以外、ずっと足首に付けられていたのだとか。

体格や筋力などを考慮して見合った重さの鉄丸が付けられ、200匁(約750g)~1貫(約3.8㎏)の間で重さのバリエーションがありました。

脱獄・逃走したらどうなる?

- 捕らえられた後に見合った罰を受ける

- その場で看守に切られて命を落とす事も

また、囚人が脱獄や逃走した際、民間を襲って住民に被害が出る事もありました。

そのため、監獄の周辺に住んでいる人々は“もしも”に備えて生活していたそうです。

看守はどんな人がなってたの?

看守には帯刀が許されている職業の一つでした。

そのため、武士として刀を振るっていた人々がなりたがる事が多かったそうです。

看守の持ってる剣って実際に使えるの?

明治時代は実用品・大正時代以降からは装飾品になってたみたい

中央道路などの工事中に逃走しようとした囚人は、看守の刀で斬られる事もありました。

監獄よりひどい?タコ部屋労働

囚人の代わりの労働力“タコ”

- 1894(明治27)年頃には囚人の扱いが非人道的だ!という話が広まる

- 1886(明治29年)頃にはひどい扱いがされなくなった

- 1908(明治41)年には監獄法が作られ、囚人は規則で守られるようになった

しかし明治29年頃に北海道に鉄道を作るための鉄道施設法が作られ、たくさんの労働力が必要になっていました。

でも、囚人が使えないなら民間の人って、そんなにたくさん働いてくれるかな?

そこで出てくるのがタコ労働者だよ

北海道の道路を作ったのが監獄の囚人なら、鉄道を作ったのはタコ労働者たちだ、とも言われています。

鉄道を作る他、炭鉱などの過酷な現場で、文字通り命を削って働いていました。

“タコ”の意味って?

- タコのように自分の足を食べて(自分の身を犠牲にして)いるから

- 東北地域など道外から雇われた労働者が自分の事を他雇(たこ)と言っていたから

- タコツボ(逃げられない場所)に追い込まれ、働かされるから

タコ部屋は監獄より人権無視?

北海道で稼げる仕事をしないか。

そんなウマい話に騙されたり、生活に行き詰った人々がタコ労働者として働いていました。

東北などに住んでいた労働者たちや外国の人々などが、タコ労働者として北海道で過酷な労働をしていたと考えられています。

稼げると聞いて北海道にやってきたのに、実際は渡航費や食費の為に借金をさせられ、自由もなく働かされるばかりでした。

監獄には監獄医というお医者さんがいて、病気の面倒をみてくれました。

しかし、タコ部屋にはお医者さんもいません。

病気とか、死んじゃった時にはどうしたんだろう?

・・・作業してる周辺に埋めてたんだってさ

食事の栄養バランスの偏りから病気になったり、怪我をして動けなくなったりする人もたくさんいました。

使い捨てのように扱われ、働けなくなった後には、工事をしている鉄道の線路の下などに埋められました。

特に、常紋トンネルの開削工事では、タコ労働者の悲惨な話が残っています。

戦後にGHQが制度を改めさせ、タコ部屋の制度は無くなったとされています。

江戸時代に監獄はあったのか

江戸時代の刑罰

そもそも、江戸時代に監獄は無かったの?

そういう概念があんまりなかったみたい

江戸時代には島流しなどの流刑の他、体罰や入れ墨を入れる他、様々な形で命を奪う刑罰がありました。

蝦夷にも島流しされていたようです。

監獄の元?人足寄場

人足寄場(にんそくよせば)は、江戸時代後期にあった、監獄の前身のような施設です。

罪を犯した人だけでなく、身寄りや住む家の無い人を集めて働かせる場所でした。

北海道では函館など道南で人足寄場が置かれ、土木工事などを行っていたそうです。

最後に

北海道にどうして監獄があったのか、などについて簡単にまとめてみました。

今でこそ美しい景色・美味しい食材の宝庫という存在の北海道。

ですが、今に至るまでの歴史の中には痛ましい話もありました。

怖い話ではありますが、北海道のそんな影の部分を知るのも大事な事なのではないかと思うのです。

屯田兵についてはコチラで詳しくまとめています↓

監獄の話を知るならこの本が読みやすく分かりやすいのでオススメです↓