明治時代に開拓使によって雇われた外国人の先生たち、御雇外国人(おやといがいこくじん)って知ってますか?

クラーク博士とか有名だよね

でも、実際どんな事してたの?

ボーイズ・ビー・アンビシャス!(青年よ大志を抱け!)って言うだけの人ではありません。

そして、クラーク博士よりも長く日本に滞在したり、北海道に滞在していた人たちもいます。

今回は明治開拓期な北海道の指針となった人々、

御雇外国人について特にホーレス・ケプロン、エドウィン・ダン、ウィリアム・スミス・クラーク(クラーク博士)の3人について

調べた事をまとめてみました。

なんで3人なのかというと、何かにつけて名前が出てくる人たちだからです。

※おかめ個人の体感

北海道内の博物館や歴史の話になると出てくる人なので、覚えておいて損は無いかと思います。

- 北海道の歴史に興味がある

- 博物館行ったらケプロンとか御雇外国人って書いてあって誰?ってなった

- クラーク博士って何した人なの?

- エドウィン・ダンも名前だけ聞いた事ある

- 北海道の観光・旅行で博物館に行きたいと思っている

という方の参考になれば幸いです。

御雇外国人について

御雇外国人は、開拓使が外国から招いた先生たちのことです。

アメリカの農務省にいた、ホーレス・ケプロンがその最初の1人だったとも言われています。

有名な御雇外国人3人

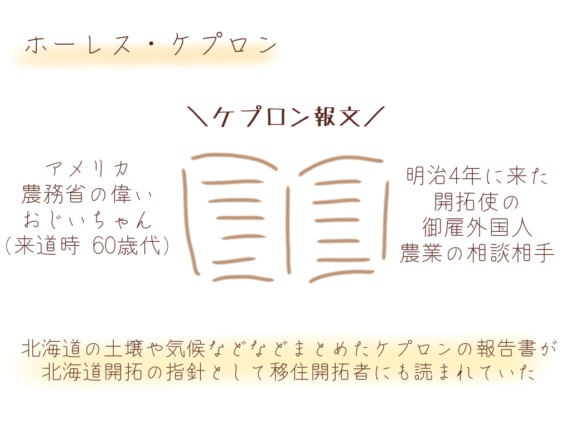

ホーレス・ケプロン

黒田清隆がアメリカに行って、来てほしいとお願いしたおじいちゃん。

ケプロン報文という北海道についてまとめた調査書が有名です。

詳しくはコチラをクリック↓↓

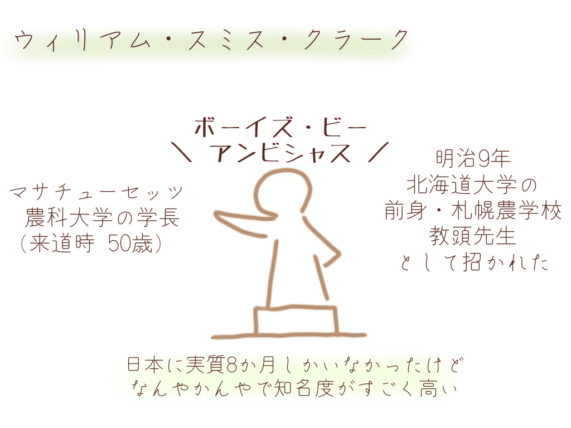

クラーク博士

札幌の羊ヶ丘展望台に銅像があったり、

ボーイズビーアンビシャスという言葉が有名なクラーク博士。

実は1年も北海道・日本に居なかったし、帰国後はちょっと切ない事になっていた人です。

詳しくはコチラをクリック↓↓

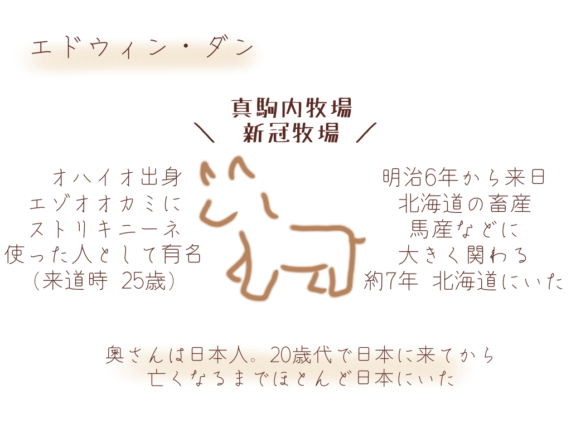

エドウィン・ダン

馬を愛し、エゾオオカミを退治した事で良くも悪くも有名な人です。

北海道酪農の父の1人で、ケプロン、クラーク博士と比べると人生の大半を北海道・日本で過ごしました。

詳しくはコチラをクリック↓↓

最後に

以上、御雇外国人って誰なのさ?何したのさ?についてまとめました。

あくまでも個人的にこの人達よく名前出て来るなーって感じている3人を簡単にまとめただけなので、本当はもっと色んな事をしていたり、色んな人がいたり。

もっと調べていくと、博物館に行ったり、北海道の歴史の本を読む度にすごく楽しくなる事間違いなしです。