北海道の開拓の話を読んでいると出て来る駅逓という施設。

有名なところでいうと、北広島の島松駅逓でしょうか。

今の北海道ではあまり駅逓の名残を見る事が少ないですが、昔は北海道全域に点在していました。

- 駅逓って何なの?

- どうして今は無いの?

- 北海道にしかなかったのはなんで?

- いつまで駅逓はあったの?

などについて簡単にまとめてみました。

北海道特有の存在・駅逓

駅逓って何?

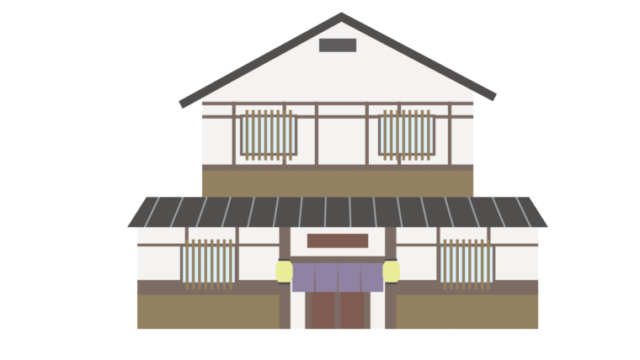

もの凄くざっくり今風に言うと、

- 道の駅に泊まれて

- レンタカー屋さんが併設されてて

- 簡易郵便局が入ってる

ようなもんです。

RPGとかでよく出て来る、便利な宿屋って感じがします。

駅逓は明治~昭和の北海道に存在した

駅逓は、宿屋のように宿泊ができる北海道独自の施設で、正式名称は人馬継立旅人宿業とも呼ばれます。

明治2年に場所請負制度が廃止された頃から設置されるようになりました。

明治4年に札幌の創世川沿いに設置された札幌駅逓は、札幌本陣とも呼ばれ人馬継立所の看板が道に建っていたと言われています。

主要な町や宿などの間におかれ、道路や鉄道が開通するより前に入植した人々や役人、旅行者などに利用されました。

入植者も、人通りもない頃に先行投資として作られる事もあり、行政によって設置されたりしました。

明治~昭和期に北海道各地にあり、昭和22年に駅逓そのものが廃止されました。

開拓の状況によって新しく作られたり、不要になり廃止されたりもあり、昭和になって制度が廃止されるまでの合計で言うと、600以上の駅逓が存在したのだとか。

明治初期には126ヶ所、42年には235ヶ所、大正10年がピークで247ヶ所に駅逓が存在していました。

開拓が進む進行方向に向かって駅逓はできていったので、鉄道や道路などが整備されればその場所の駅逓は不要になり廃止されました。

その先の道がまだない奥まった場所に新しく駅逓が設置されるなど、ずっと同じ場所に存在し続けた駅逓の数はそう多くはないようです。

昭和になると役割を終えたということで、道庁は昭和17年に制度を廃止する事を決めました。

結局戦争のごたごたも影響して、昭和22年の3月末に駅逓制度が廃止されています。

駅逓を管理していたのはどんな人?

行政が運営している駅逓もありましたが、ほとんどはその地域の人が管理運営していました。

駅逓の管理人は、駅逓取扱人と呼ばれていました。

基本的に家族で駅逓に住むような形で経営し、世襲制が主でした。複数の駅逓を管理していた家もあります。

駅逓が廃止された後には、土地と建物が自分の財産になるという事で管理人を請け負った人もいたんだとか。

地域の名主、お金持ち、人望が厚いなど一定のステイタスの持ち主が取扱人として管理していました。

村の取り纏め役でもあったり、資産的に余裕を持って移住して、商業や農業で成功した人々が取扱人になっている事も多かったようです。

駅逓取扱人になる前には、旅館や郵便・運輸業などを営んでいたり、農業をしていたりと、出自は様々でした。

>>北広島(島松)で駅逓を管理していた中山久蔵は北海道米の父?

駅逓の仕事

宿泊施設

宿屋よりも宿泊代が安いという事で、お金に余裕が無い移住民や行商人などが宿泊する事が多かったようです。

北海道に移住し、これから開拓をするぞ!という移住者にとって、駅逓は心の支えでもありました。

開拓する場所に近いとっても数㎞は離れていましたが、家が出来るまで泊まったり、生活の知恵や何か困ったことがあれば聞く事ができました。

地域によっては、熊対策の為に猟銃・護身用のピストルなどの用意もありまいた。

また、備蓄食料を用意している駅逓も多く、病気になった人や冬の吹雪などで困った人が助けられた話もあるんだとか。

馬のレンタル

馬を駅逓の周りの牧場で放牧して飼育して、必要に応じて馬を集めてレンタルしていました。

馬のレンタルばかりで返却される馬が少なくなったら近隣の駅逓に行って、足りない分の馬を連れてくるという事もあったそうな。

ほとんどの駅逓で、馬・人足ともに通常料金の他、割増料金もありました。

- 人足のレンタル料金

通常1里→7銭8厘 至急1里→10銭4厘

- 馬1頭のレンタル料金

通常→9銭1厘 至急11銭7厘

明治時代の1銭=現代で100~200円くらいと言われています。

急ぎの時には通常料金の2割増くらいになったり、冬期・夜間など時期や時間帯による割増料金も設定されていました。

場所によって金額の違いはあったものの、だいたい似たような金額設定になっていたようです。

ちなみに明治末期には、馬を連ねて荷物を運ぶ方法より、馬に荷物をひかせる荷馬車が盛んになっていました。

郵便局

郵便局と言っても、荷物を預かってる場所という感じだったようです。

本州からの移住者が荷物を移転先近くの駅逓に配達してもらって、現地入りした時に回収するなどの使い方もされていました。

明治中頃以降には大きな町にはきちんとした郵便局があったので、本当に簡易的な物だったのではないでしょうか。

最後に

北海道にあった独自の施設・駅逓についてどんな物だったのか、何ができる所だったのか簡単にまとめてみました。

今の道の駅が北海道内に点在していますが、その数以上に細かく建っていたセーブポイントと思えば良いのかもしれません。

明治30年の十勝開拓ブームな頃には、海の玄関口だった大津には民間の宿もたくさんあったと言われています。

大津から帯広に向かうまでの道にも、駅逓が5里前後の距離感で設置されていたのだとか。

今ではその名残が中々見つけられないのが残念です。

以上、道の駅で宿泊できる所が増えていくってなったらそれってつまり駅逓なんじゃ・・・?

とちょっとワクワクしている十勝民・おかめでした。