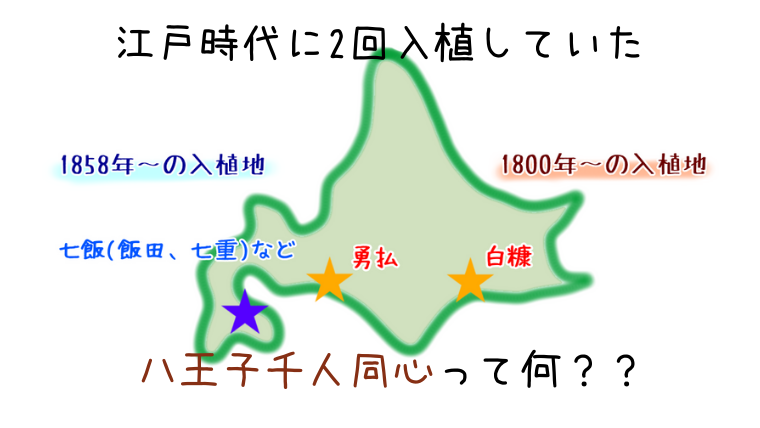

八王子千人同心って何?勇払・白糠・道南に入植した理由と失敗の結果

屯田兵より50年以上早く、北海道を開拓するために本州から入植していた集団がいました。

江戸時代の1800年と1858年に、合計2回入植に挑戦しているその人達の名前は八王子千人同心(はちおうじせんにんどうしん)。

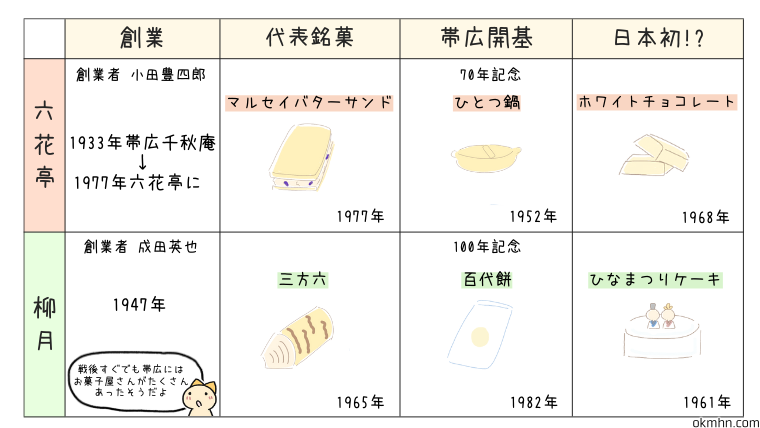

十勝帯広では、発祥の地公園に皆川周太夫という八王子千人同心の1人の名前が残っています。

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]十勝の内陸を調査した初めての人って紹介されてたけど、八王子千人同心ってそもそも何だろう?[/chat]

- 北海道にどうして入植してきたの?

- 北海道のどこに入植してたの?

- 入植は成功したの?失敗したの?

- どんな人がどんな事をしていたの?

と気になったので、苫小牧美術博物館での企画展を見学に行ったりしつつ、調べてみました。

- 北海道が江戸時代にどうだったのか気になる

- 八王子千人同心がどこで何してたのか知りたい!

という方の参考になれば幸いです。

限りなくざっくり簡単にまとめているので、もっと詳しく知りたい!という方は参考文献の書籍をオススメします。

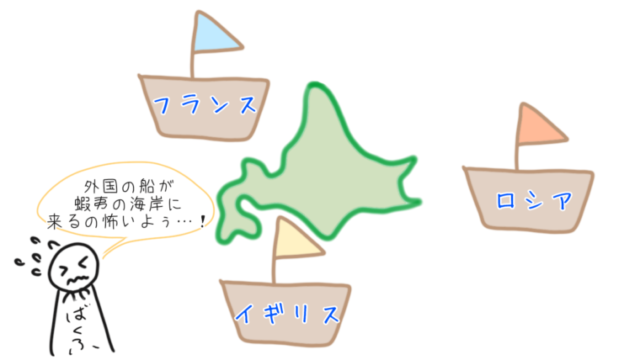

幕府が蝦夷開拓をさせたワケ

ロシアなどの船が蝦夷に来るようになったから

[jin-iconbox02]1790年代、蝦夷周辺の海に外国の船がよく来るようになったから[/jin-iconbox02]

- 1787(天明7)年 フランスの船が樺太の西側を測量していた

- 1792(寛政4)年 ロシアの使節・ラクスマンが根室に来た

- 1796(寛政8)年 イギリスの船が内浦湾(噴火湾・胆振湾)をうろついていた

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”yellow” style=”maru”]このままだとロシアなどの外国が蝦夷を自分の土地にしちゃうのでは!?と不安になったからだそうな[/chat]

また、ロシアはラッコの皮を求めて、千島列島のウルップ島民たちとやりとりをしていたのだとか。

松前藩よりも適正価格&信頼できる相手として、島民たちには友好的に見られていたと考えられています。

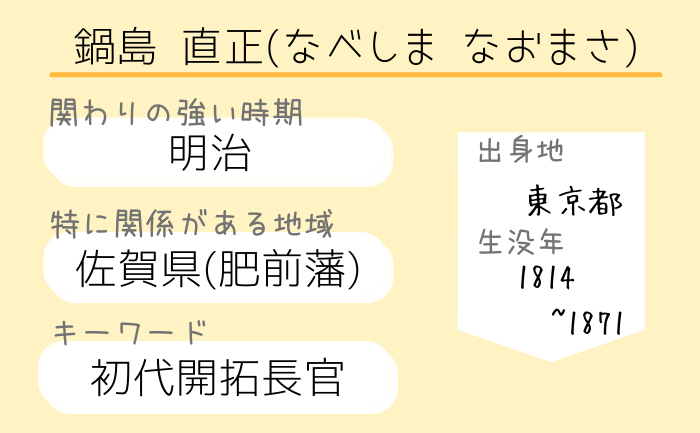

蝦夷を調査して幕府の直轄にする

外国から蝦夷が目を付けられてしまったので、幕府は役人を蝦夷に行かせて、色々調査させました。

その結果、松前藩だとロシアなどの外国と渡り合うのは難しいと思う、という結果になったのです。

その為、蝦夷を松前から上知させて(幕府に返させて)、幕領化(幕府が直接管理)する事に決めました。

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]幕府が蝦夷を直接管理したり、また松前藩に戻したり色々するので、簡単に年表にまとめるとこんな感じです↓[/chat]

1799(寛政11)年 浦河から知床半島までくらいを幕府の仮用地に

1802(享和2)年 東蝦夷(北海道の下半分)を永久的に幕府が管理すると決める

1807(文化4)年 幕府が蝦夷全域を管理する事にする

1821(文政4)年 松前に蝦夷の管理させる事に戻す

1854(安政元)年 幕府が再び蝦夷を全面的に管理する

この辺の話を詳しく知るなら休明光記という記録に詳しく書いてある、という事で名前がよく出てきました。

[box04 title=”休明光記”]

箱館奉行所に勤めた羽太正養(はぶと まさやす)という人が書いた記録。

1800年前後の蝦夷の様子や、蝦夷を幕府が管理する事になった話などが詳しく書いてある。[/box04]

何故、蝦夷を松前藩に任せっきりにしていたの?

[chat face=”tarou.png” name=”たろう” align=”left” border=”none” bg=”blue” style=”maru”]もうちょっと早い段階で幕府も手を打っておけば、外国船来た!やばい!怖い!みたいな話にならなかったのでは??[/chat]

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]うーん、色々考えられてたらしいんだよね[/chat]

[jin_icon_check color=”#e9546b” size=”18px”]外国との緩衝地帯としてほったらかしにしてた方が、変に管理するより外国から目を向けられないんじゃない?とか考えてた。

[jin_icon_check color=”#e9546b” size=”18px”]1789年に起こっていたクナシリ・メナシの騒動の時にはロシアも関与していたのでは?というウワサを疑って、ヘタな事できないと考えていた。

[jin_icon_check color=”#e9546b” size=”18px”]そもそも松前藩が自分達以外の和人が蝦夷に入るのを嫌がった。

また、当時は蝦夷=犯罪者を島流しにする為の場所、とも考えられていました。

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]あんまり前向きに考えたくなかったのかもね[/chat]

津軽藩・南部藩を蝦夷警備の為に派遣

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]箱館にいる松前藩だけじゃ外国に対応できない!海岸線警備よろしく!![/chat]

[chat face=”tarou.png” name=”たろう” align=”left” border=”none” bg=”blue” style=”maru”]って事で北海道から近い東北の藩に出動要請をしてたのか[/chat]

[jin-iconbox03]1799(寛政11)年、幕府は南部藩・津軽藩を蝦夷の警護に派遣する[/jin-iconbox03]

海を越えた隣にある、

南部藩(盛岡藩=今の岩手&青森)

津軽藩(弘前藩=青森)

にそれぞれ500名を出させて、

北海道の太平洋側の土地の警護をするよう命令したのです。

- 津軽 砂原~浦河&択捉島

- 南部 浦河~根室&国後島

をそれぞれ担当させました。

警備以外の人でも必要だった蝦夷

[jin_icon_bulb color=”#e9546b” size=”21px”]外国から蝦夷の土地を守るため、兵を派遣したり連絡しやすくする必要がある

[jin_icon_bulb color=”#e9546b” size=”21px”]蝦夷にはスムーズに使える道がないから作ろう&川を渡る船も用意しよう

[jin_icon_bulb color=”#e9546b” size=”21px”]馬を使えるように牧場も作りたいね

と、幕府は蝦夷を外国から手出しされない為にも、色んな事を考えていました。

[jin-iconbox03]とにかく人を蝦夷に派遣したい!

と考える幕府に、

行きます!と手を挙げたのが

八王子千人同心[/jin-iconbox03]

蝦夷を見て回っている役人が

津軽藩や南部藩に警護以外に農耕もさせてみたら良いと思う

という話を幕府にしていました。

ちょうどそのタイミングで

八王子千人同心という、今の東京八王子にあたる場所で農家をしながら幕府の武士としても仕事をしていた集団

が入植を希望したのです。

※八王子千人同心について説明すると長くなるので、今はとにかく「北海道よりも暖かいところで農家してた武士でもある人達」と考えておいて下さい。

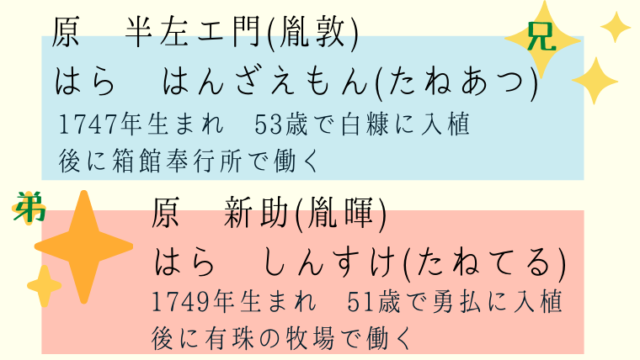

幕府は希望を認め、原半左エ門と弟の新助とその仲間達が100人、蝦夷に入植する事になりました。

時は1800(寛政12)年、伊能忠敬が北海道の地図を作っていた同じ年の事です。

八王子千人同心の蝦夷入植

千人同心が蝦夷に入植したいと願い出た理由

- 家を継げるのは長男だけで、次男・三男が仕事なくてあぶれていたから。

- 1782年の大飢饉で農村自体もかなりダメージを受けていたから。

- 暮らし向きを良くしたかったから。

- 幕府の中の自分たちの評価を高くしたかったから。

- 武士の身分を取り戻したかったから。

などの理由があったと考えられています。

そもそも、八王子千人同心は戦国時代&江戸初期には武士として幕府に仕えていました。

戦も無くなった世の中で段々と幕府の中での仕事が減らされ、貰えるお給料も少なくなりました。

その為、副業として農家をやりつつ、武士として幕府の仕事もする、という形になっていたのです。

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]蝦夷で頑張って結果を出せば、評価も上がって武士らしい仕事を任せて貰えるのでは??って考えがあったってことかな[/chat]

「自分たちは山野を駆け回って体もしっかりしてるし、畑仕事しているから土地を拓く事もできると思う」と主張して、蝦夷の入植に役に立ちます!アピールをしました。

千人同心の仲間達に原半左エ門が声を掛けると、行きたい!と前向きに言う者が多かったそうです。

第一陣目として行く100人はすんなり集まりました。

そして1800年の3月、原半左エ門とその仲間達は、盛大な見送りと期待を受けて八王子を出発。蝦夷入植に乗り出しました。

幕府からは半左衛門の手付のものという名目で旅費などの他、いくらかお金が支給され、2人に1つの計算で鉄砲も用意されていたと言います。

入植する土地に勇払・白糠が選ばれた理由

幕府の役人が蝦夷を調査していた時、土地の様子も見て回っていました。

- 勇払・むかわ・沙流あたりは畑ができそうな土地だった

- 浦河では桑が自生しているから、養蚕に適してると思う

八王子って養蚕もするもんね。人手があれば丁度良いと思うよ、という事も考えられていたそうです。

色々候補地はありましたが、最終的に勇払と白糠に入る事になりました。

100人のうち、半分が原半左エ門と共に白糠へ、もう半分と原新助が勇払へと入植する事になったのです。

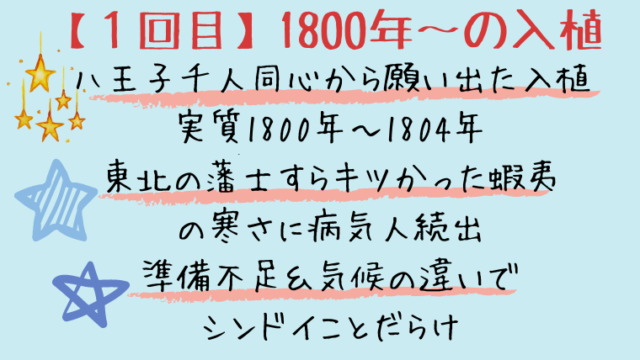

入植1回目!寛政期・勇払と白糠へ

勇払・白糠それぞれの土地で、道を作ったり、開拓したりしていた、と考えられています。

第一陣とその後に続いた人たちを合計すると、約130人が入植していました。

原新助(弟)が仲間と入植した勇払

[jin-iconbox03]蝦夷地警衛の拠点・箱館に近かった&交易などをする“場所”としてすでに栄えていたから選ばれた、と考えられている[/jin-iconbox03]

しかし、勇払は砂地で火山灰地で湿地帯だったので、肝心の農耕には適しませんでした。

なので、近くのむかわに畑を作る事にしました。

最初は勇払とむかわを行き来していましたが、大半の人はむかわに移り住んで、勇払には連絡役が残る形になりました。

1801年に村らしい形に整い、約13軒の家が建っていた、とも言われています。

勇払には原新助が奉納した扁額があったり、亡くなった同心のお墓やお不動が残っています。

原半左エ門(兄)が仲間と入植した白糠

[jin-iconbox03]太平洋海岸を警備するのに丁度良い場所&交易の“場所”として使われていたので、それなりに拓けていたから選ばれた、と考えられている[/jin-iconbox03]

原半左衛門が入ったので、総本陣が白糠、という事になりました。

白糠の近く、尺別と庶路に分隊を置いて、警備しながら周辺で畑を作っていたと考えられています。

1850年代に松浦武四郎が蝦夷を見て回っていた時、そこそこ大きい畑あるじゃん!と驚く程には、畑が作られていた跡が残っていたそうです。

それでも、皆がお腹いっぱい食べられる量には満たない収穫量だったと考えられています。

現地の人と仲良くやっていたそうで、原半左衛門がアイヌの人から教わった歌を歌っていた、という様子が残っている記録もあります。

また、2020年には原半左衛門が1801年に釧路の無量山自然院大成寺に奉納した鰐口が発見されました。

ちなみに、白糠町の嚴島神社では原半左衛門縁の地碑が建っています。

この近くには白糠町公民館がありましたが、現在では図書館としての運営が主となっていました。

道路も作った千人同心

[jin-iconbox03]幕府は蝦夷に行政上&軍事上に必要として、道路と駅逓を作る事を目指していた[/jin-iconbox03]

- 敵に襲われた時、内陸に逃げたりするため

- 内陸から物資を運ぶため など。

そのため、八王子千人同心は海岸沿いの道ではなく内陸にも道を作りました。

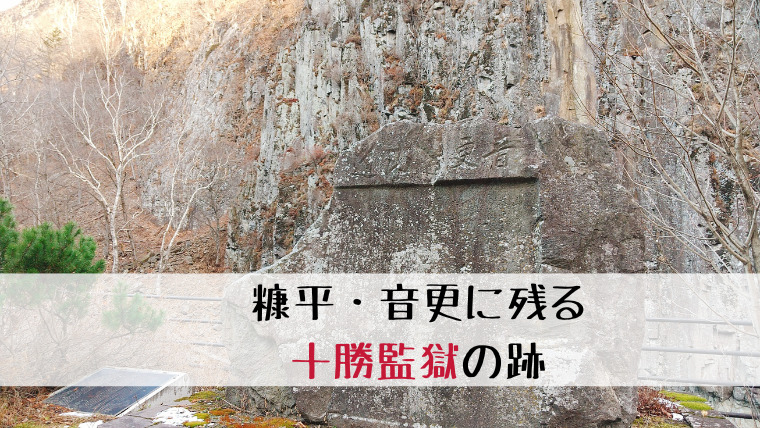

尺別から音別、音別から白糠の山中に山道を作ったり、標茶から斜里までの山道も開削したといいます。

蝦夷取締役のトップ、松平忠明が1801年に西蝦夷を回って斜里から釧路を抜けたい、と言うので慌てて太平洋とオホーツクの海を繋ぐ道も作っています。

上手くいかなかった蝦夷地での入植活動

[jin-iconbox11]問題がたくさんあった[/jin-iconbox11]

- 自給自足しながら蝦夷に住むと思って来たが寒かったり、天候不順でうまくいかない。

- 関東の住居しか知らなかったから、寒冷地仕様な蝦夷向けの家を建てられず、冬がとにかく寒い。

- 関東での畑スキル&知識はあったけど、蝦夷の気候や入植した土地には合わなかった。

- 野菜がとれないから、栄養が偏って、壊血病や浮腫病になる者が多かった。

- 幕府から貰えるお金が、1803年には半分に減らされた。

- 事前の見通しがそもそも甘かった。

暖を取るための毛布や食料が足らない!と幕府に物資をお願いしたりもしたものの、そもそも自給自足ができないので、入植を続けるのが困難な状態になっていきました。

入植してから、うまくいかないから八王子に帰ったり、病気で亡くなってしまう人も多くいました。

[jin-iconbox07]最後には約半分にまで減った同心の人数[/jin-iconbox07]

- 入植1年で病気で帰る人が6人、亡くなった人が19人という記録も。

- 入植3年には蝦夷に残っているのが、130人から85人になっていた。

- 入植4年の年末には結局55人になっていた。

病気などの理由で、全体の約25%が亡くなっているとも言われています。

1804年に原半左エ門が箱館奉行所に勤める事になり、他の同心たちも蝦夷各地での勤務を命じられました。

約4年の入植活動は、実質終了する事になります。

また、寒さに強い東北の武士、南部・津軽の藩士たちでさえ、蝦夷の寒さと物資不足に苦しめられながら蝦夷の警護を頑張っていました。

特に、1802年に択捉の番所で冬を越した津軽藩51人のうち、生き残ったのは7名だけだったとも言われています。

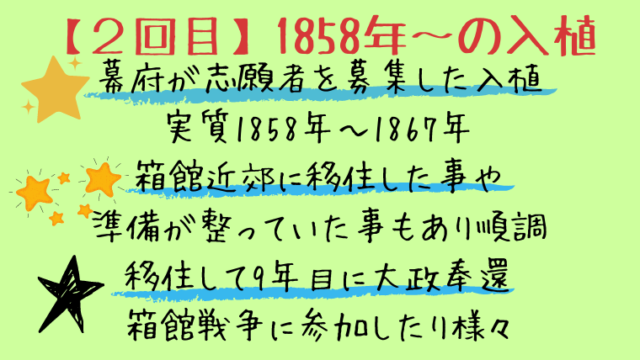

入植2回目!安政期・道南へ

入植リベンジ!の理由は箱館開港

[jin-iconbox03]1854(安政元)年 日米親和条約調印、下田&箱館開港![/jin-iconbox03]

アメリカ以外との国との通商貿易も始まり、国境問題に備えるためにも、箱館奉行の役割が大きくなっていきました。

そのため、幕府は蝦夷地を再び直轄の土地にし、箱館周辺を警護したり、蝦夷を開拓する事に意欲的になりました。

幕府から蝦夷への入植希望者を応募した

安政元年、幕府は八王子千人同心に対して、箱館奉行の下で働きたい者を募集しました。

寛政期の入植が警備や道路開削目的だったのと比べて、今回は開拓&定住による人口増加が狙いだったと考えられています。

入植にかかるお金を出す事、お米もあげる、と言ったものの、入植希望者はいません。

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]蝦夷移住に失敗してから約50年、蝦夷はヤバい、と皆思ってたのかもね[/chat]

ようやく入植志願者が出るようになったのは安政5年、1858年の事でした。

第一次移住者は27名で、「耕作・養蚕・織物を頑張りたいと思う」という内容の志願書を出して入植しました。

[chat face=”tarou.png” name=”たろう” align=”left” border=”none” bg=”blue” style=”maru”]なんで耕作・養蚕・織物?[/chat]

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]八王子で特にやっていた仕事だったから、らしいよ[/chat]

千人同心の累計移住者は、約50人だったと言われています。

幕府は当初、箱館から室蘭まで300人、江差から寿都までに300人の合計600人を送りたいと考えていました。

しかし、1854年から1862年までに移住した人数を合わせても、合計106人とかなり少ない人数でした。

好条件が揃っていた道南への入植

前回は勇払&白糠と離れていましたが、今回は箱館開港に関わる事でもあるので、千人同心は道南に入植する事になりました。

箱館近郊の森・尾白内・大野・峠下・七重などに入ったそうです。

[jin-iconbox03]勇払&白糠への入植よりも好条件が揃っていた[/jin-iconbox03]

- 箱館近郊の道南は勇払&白糠より暖かかった

- 箱館開港という明確な目的と、移住計画があった

- 受け入れ体勢や準備が整った上で移住できて快適だった

など恵まれた条件が揃っていたので、入植活動もスムーズに行う事が出来ていたと考えられています。

入植して9年目の大事件

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]入植活動は順調だったけど、大事件が起きる[/chat]

[chat face=”tarou.png” name=”たろう” align=”left” border=”none” bg=”blue” style=”maru”]なに?大事件って?[/chat]

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]千人同心の雇い主である幕府が無くなっちゃいました[/chat]

1867(慶応3)年10月、徳川慶喜が大政奉還をして、将軍職を辞める事になりました。

江戸幕府がなくなり、新政府が立ったのです。

千人同心も明治維新の混乱に巻き込まれる事になります。

[jin-iconbox03]1868年には箱館戦争がおきる[/jin-iconbox03]

- 千人同心の中でも新政府軍と旧幕府軍に分かれて戦ったり

- 戦争には参加せず、開拓を頑張ってそのまま住み着いたり

それぞれが自分の道を選んで、蝦夷の千人同心は実質解散する事になりました。

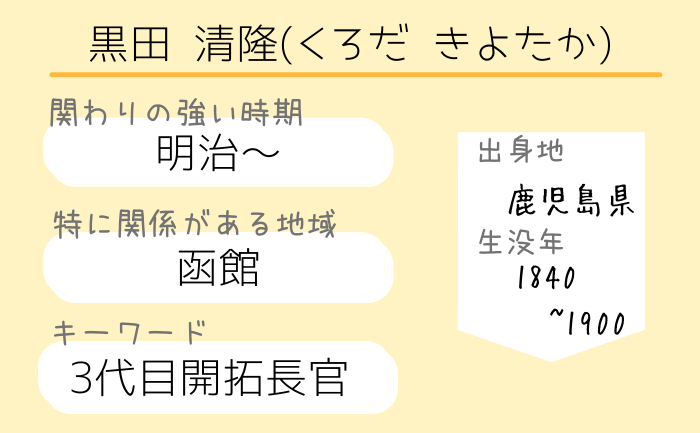

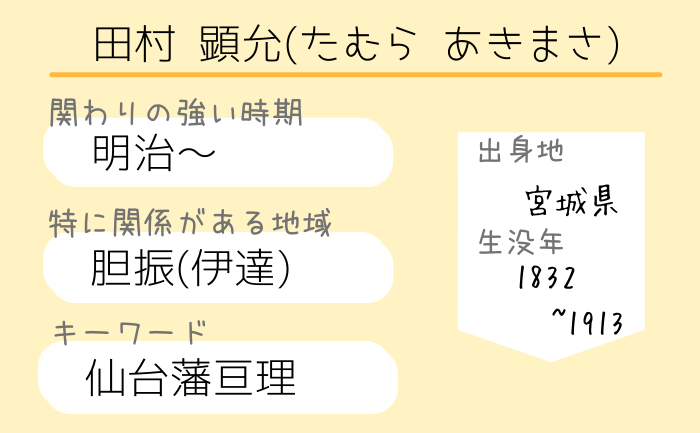

蝦夷に入植した八王子千人同心な人々

原 半左エ門(胤敦)/はら はんざえもん(たねあつ)

1800(寛政12)年 釧路の白糠場所に入り、庶路と音別に点在しながら蝦夷に移住した千人同心のトップとして働きました。

1804(文化元)年 箱館奉行支配調役に命じられ、配下は他役雇として、箱館や蝦夷各地の場所に勤務する事になります。

1808(文化5)年 八王子に帰り、千人同心の仕事に戻っています。

1812(文化9)年 多摩の郷土を調査して新編武蔵風土記稿の編纂の中心的役割を担いました。

原 新助(胤暉)/はら しんすけ(たねてる)

1800(寛政12)年 勇払に入ったものの、土地が悪く警備の本陣と交易関係者を勇払に残して、仲間とむかわに移住します。

1804年頃、有珠の牧場開設の支配取調役として登用され、馬の育成に努めます。

馬の繁殖を順調に成功させられたので、度々、牧場経営についての褒美をもらっていたそうです。

合計4つの牧場が幕末の蝦夷には作られたが、1822年には1553頭もの馬を駅逓に使える程になり、元地を作った新助の働きは大きいと考えられています。

そのため、日高が馬産地としてスタートしたのは千人同心がきっかけだったかも?とも考えられているのだとか。

1808(文化5)年 江戸に帰り、その後は穏やかにすごしたものと考えられています。

[jin-iconbox02]新助と新介の表記差[/jin-iconbox02]

八王子史では新介と書かれ、北海道では新助と扱われる事が多いのだそうです。

十勝の内陸などを調査した皆川周太夫の報告書で、新助と書かれているから、と考えられています。

河西祐助と妻の梅

河西梅は、亡霊となって、子の乳をお願いする『夜泣き梅女』の悲しい伝説として伝えられている女性です。

東蝦夷に定住した入植者の女性としては最初に亡くなったと考えられています。

2歳の子供を背負って移住し、2人目が産まれてすぐ病に倒れました。1803(享和3)年に25歳で亡くなりました。

夫の河西祐助は、千人同心の1人として勇払に入植後、箱館奉行の調役下役に登用されました。

1807(文化4)年に幕府の若年寄・堀田正敦が蝦夷地巡察で有珠へ来た際、原新助と一緒にお迎えるため、病気をおして有珠に出張し、37歳で客死しています。

蝦夷に移住した八王子千人同心のお話として、河西夫婦の事は勇払では有名なのだそうです。

秋山光太郎

1858年の移住計画を一番に出した人物と言われています。

箱館では世話役として続いて移住してきたものの世話をしたり、前向きに仕事をしていたのだとか。

1868年には新政府側として箱館戦争に参戦、幕府脱走軍と戦って七重で戦死しました。

八王子千人同心の生い立ち

[chat face=”tarou.png” name=”たろう” align=”left” border=”none” bg=”blue” style=”maru”]八王子千人同心ってそもそもどんな集団で北海道以外では何してたの?[/chat]

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]なんで半農半士なの?って事についても簡単にまとめてみたよ[/chat]

八王子千人同心ってどんな集団?

幕府に仕える御家人なのに農村に住んで、農耕をする半農半士な集団でした。

その頃、江戸にも「町同心」はいましたが、それとは違い、八王子に住んでいる同心の事を示します。

今の八王子駅近くに残る千人町という地名は彼らのいた名残で、多摩一帯に散在して住んでいました。

千人同心を統率する千人頭は、将軍にお目見えできる旗本と同じ身分の高さを持っていました。

[chat face=”tarou.png” name=”たろう” align=”left” border=”none” bg=”blue” style=”maru”]千人ってどういう意味?[/chat]

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]ざっくりいうと、100人の組が10個ある、1,000人の集団だったそうな[/chat]

戦国時代には甲斐武田家の家来だった

元々は甲斐武田家の家来で、小人頭と呼ばれる、武田信玄の旗本直参衆でした。

その頃は約250人を30人の班に分けて、班長(頭)がいる形の集団だったといいます。

仕事は主である武田信玄の居館の夜警。甲斐へ通じる主要な街道の警備。

合戦にも参加し、槍を使っていた槍隊だったので、長柄頭とも呼ばれました。

武田家から徳川家に主君が変わる

織田信長によって武田が倒された後、徳川家康が甲斐を管理する事になりました。

仕える家を無くした武田の旧臣たちに、起請文を出せばそれまで持っていた土地をそのままにして雇ってあげる、と徳川家康は提案します。

そのため、同心たちは徳川家の配下になり、後北条氏を倒した後には、手にしたばかりの八王子城の治安維持も任されました。

このとき、後北条氏の旧臣たちなどを新しく雇って同心に加えたので、合計で約500人になりました。

1600年には豊臣勢との衝突に備える為にも人を増やし、合計が1000人になります。

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]ここで名実ともに“八王子千人同心”になるわけだね[/chat]

関ヶ原の戦いの時には家康と秀忠の軍に分かれて戦いに参加し、大坂の陣では秀忠の軍に所属していました。

徳川幕府になってから薄くなる存在感

戦国時代には槍隊として活躍しましたが、徳川幕府が始まると存在感が薄くなっていきます。

[chat face=”tarou.png” name=”たろう” align=”left” border=”none” bg=”blue” style=”maru”]え、なんで?[/chat]

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]戦が無いから、槍をふるう仕事がそもそも無いんだもの[/chat]

徐々に格下げされていき、最終的には家綱の時代から、日光東照宮を火事から守る見張りの仕事(日光火之番)を任せられました。

50人を1つの組にして、半年間で見張りを交替する事になります。

1000人÷50人で1組=20組。

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”red” style=”maru”]半年で交代って事は1年で2組が見張りをするんだから[/chat]

[chat face=”tarou.png” name=”たろう” align=”left” border=”none” bg=”blue” style=”maru”]つまり、10年に一度のお勤め![/chat]

槍を振るうことも無く、幕府での仕事である見張り番も、頻繁にある訳ではなかったのです。

千人同心の大多数は千人町周辺(現八王子周辺)の農村に住んで、日光の番の時以外は農民として生活していました。

半農半士な八王子千人同心

- 幕府での仕事が少ない

- 貰えるお給料も少ない

- お給料だけでは生活が成り立たない

くらいになってしまったので、畑仕事をして暮らす八王子千人同心。

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”yellow” style=”maru”]だから、半分農家で半分武士、な存在になっていくんですね[/chat]

千人同心は基本的には世襲制でしたが、同心株という権利をお金と交換する人もいたので、次第にお金持ちの農民も混ざるようになっていたそうです。

蝦夷入植にチャレンジ!

1799年、蝦夷が外国から狙われている、と幕府が強く意識しだしたので、八王子千人同心の原半左衛門が『自分たちが蝦夷を警備して開拓します!』と手を上げました。

- 次男たちが職にあぶれている事の解消

- 自分たちの幕府の中での地位向上を狙い

八王子千人同心の一部が蝦夷に入植しました。

寛政期の入植は結果的には失敗してしまいましたが、2回目の入植となった安政期は順調に進みました。

幕末の混乱の中で武士として返り咲く

八王子千人同心が再び、武士として必要とされたのは幕末になってからでした。

慶応元年には陸軍奉行配下の一部隊として、千人隊と名前を変えて活躍します。

時代に即して槍から銃へと武器を変え、洋式歩兵銃隊となり、上洛する将軍を警護する役目を貰えた。

その後は幕末の慌ただしい中で横浜の警備や反乱軍や一揆の鎮圧、関所の警備など、武士としての仕事が一気に増えました。

これまでは、たまに回ってくる日光の警備をしつつ、農民として過ごしていました。

いきなりの環境の変化によるストレスなどで、精神的に追い詰められる人や、病気になってしまう人も少なくなかったのだそうです。

長州征伐にも参戦

実際に千人同心が戦闘に参加したのは、第二次長州征伐の時だったのだとか。

しかし、その戦闘での死傷者は無く、激しい戦いに面したという事では無かったと考えられています。

八王子千人同心の終わり

1868年には新政府に幕府が倒され、八王子千人同心も解体される事になりました。

徳川家の家臣として駿河へ行くか、新政府に仕えるか、農民として多摩で生きるか、という道をそれぞれ選ぶ事になったのです。

最後に

八王子千人同心が江戸時代に2回、蝦夷に入植していたという話をまとめてみました。

苫小牧美術博物館の企画展では解説も聞く事ができて、とても勉強になりました。

残念ながら勇払の資料館やその周辺の石碑などを見て回る事ができなかったので、また行ける機会があれば見て来たいと思います。

以上、苫小牧&室蘭の工業都市!な車窓からの風景にびっくりした十勝民・おかめでした。

[box04 title=”歴史好きのオススメ”]

[/box04]

参考書籍など

- 『とかち人物歴史館 晩成社前夜から吉村博まで』嶺野 侑

- 『北海道の歴史』榎本 守恵・君 尹彦

- 『歴史読本 昭和63年 6月号 八王子千人同心』土井 義夫

- 『歴史群像 2006 75号 八王子千人同心』河合 敦

- 『帯広百年記念館紀要 第16号 八王子千人同心「蝦夷地の開拓と警備」』細矢 勝司

- 『とかちの国道』北海道開発局帯広開発建設部

- 『郷土十勝 第4号 「寛政日勝道路」考』千葉小太郎

- 『同成社江戸時代史叢書15 八王子千人同心』吉岡 孝

- 『古文書が伝える北海道の仰天秘話51』合田 一道

- 『郷土の研究 3号 八王子千人同心頭河西祐助について』菊池 新一

- 『物語 虻田町史 第二巻江戸時代編』

- 『北海道の歴史散歩』

- 苫小牧美術博物館 企画展・八王子千人同心と蝦夷地