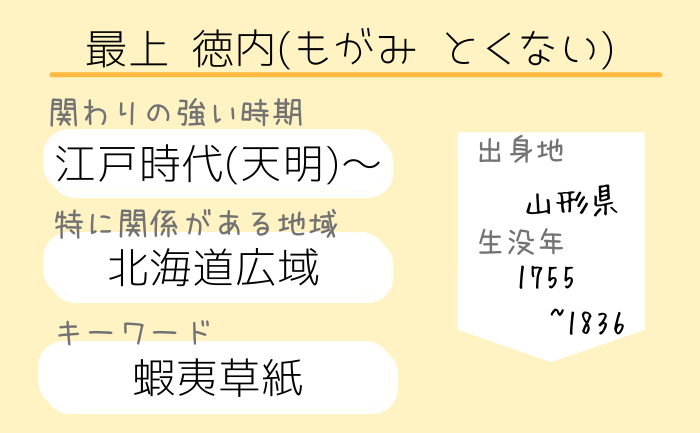

北海道を探検・調査し、アイヌ語も堪能だったと言うことでも有名な最上徳内。

アイヌの人々とも仲良く、様々な知恵や食べ物を教えてもらったりして、北海道や樺太の寒さも乗り越えられたと言われています。

北海道開拓神社にも開拓功労者として祀られています。

- 最上徳内ってどんな人?

- 北海道でなにをしていたの?

など、北海道と最上徳内の関係についてとても簡単にまとめてみました。

最上徳内

- 師匠・本多利明に代わって蝦夷調査に加わる

- その後も複数回蝦夷調査に参加

- 蝦夷を調べた人の中でも草分け的存在に

- クナシリ・メナシの乱の時には調査に向かったり

- アイヌ民族とも親しく、待遇改善に心を砕いた

最上徳内が北海道を調べたワケ

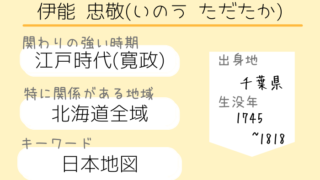

江戸時代にアイヌ民族の事や蝦夷の事を調べていた最上徳内。

1754年頃の生まれで、20代後半から数学の先生の元で天文学、測量術などの勉強をしていました。

徳内が26歳の1780年頃、老中・田沼意次は、ロシアの南下の警戒&蝦夷との交易のために

蝦夷を見て回る必要があると考えていました。

その調査団の一員として、徳内の先生、本多利明が選ばれていました。

>>本多利明って?

しかし、病気になってしまったので代わりに徳内が行く事になったのです。

1785年、徳内は30代前半の頃に初めて蝦夷に入りました。択捉島などの北方四島、ウルップ島などの千島列島にも行っています。

その後の1798年、40代半ばには、同じく蝦夷を調査していた近藤重蔵(当時20代後半)と一緒に択捉島にも行っていました。

調査の間、徳内はアイヌ民族の人々と親しく接し、アイヌ語が上手になっていきました。

幕府の役人として、蝦夷の測量地図を作ったり、アイヌ民族の言葉や生活などを本にまとめる活動もしています。

北海道に行くならその前に最上徳内に会ってから、がその頃の定番だったみたい

シーボルトや他の北海道調査に関係する人にアイヌ語を教えていたりもしています。

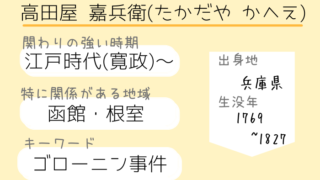

樺太の調査なども行ったり、ラスクマンなどのロシア人の対応もしました。

最上徳内とクナシリ・メナシの戦い

1789年、徳内が35歳頃に、和人とアイヌ民族が戦った、クナシリ・メナシの戦い(クナシリメナシの乱)が根室の方で起きました。

徳内も立ち入り調査隊に入っていましたが、アイヌの人たちと仲良くしすぎ!と捕まって取り調べを受けたりもしています。

蝦夷草紙

北海道を見て回って調べてまとめた本で、当時の北海道の様子が事細かに書かれています。

クナシリ・メナシの戦いで悪い事を企てていたのではないか?

という疑いを幕府にかけられ、牢屋に入れられた際、師匠の本多利明に勧められて書いて幕府に提出しました。

函館の図書館には現物が保管されているのだそうな

最上徳内とシーボルト事件

江戸時代後期、日本は鎖国を頑張っていました。

1825年には異国船打ち払い令を出して、他所の国を突っぱねようとしていたのです。

シーボルト事件が起こったのはその3年後、1828年の事です。

どんな事件だったの?

持ってっちゃいけない物を持って帰ろうとしてた

他の国に情報が漏れてしまうのは江戸幕府にとって、とても困る事です。

そのため、シーボルトと親しかった人も疑いをかけられ、捕まったりした事件です。

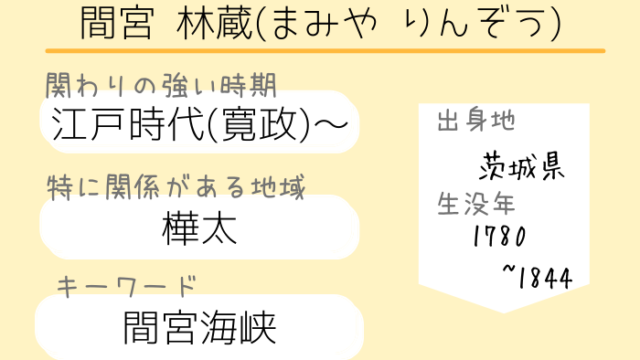

最上徳内と間宮林蔵も疑われて捕まり、取り調べを受けています。

どうして?

最上徳内はシーボルトにアイヌ語を教えてたり、親しくしていたからだそうな

1826年には70代の最上徳内と40歳頃の間宮林蔵が一緒にシーボルトに会いに行っていたり。

なので、2人とも幕府に対して良くない事をしているのではないか?と疑われてしまったのです。

ちなみにこのシーボルトが国に帰って以降、本などを出しました。

その中に間宮林蔵から名前をとった「間宮海峡」の紹介があり、世界にも知られるようになります。