北海道の歴史は浅い、と言われがち&思いがちですよね。

しかし、実際にはかなり特殊で、時期によっては濃ゆい歴史があります。

特に、北海道の幕末明治頃は急激に色んな事が発展&変化していった時期。

今回はその中でも、江戸時代以前から幕末明治期に活躍した有名人たち、開拓神社の御祭神37柱と北海道の歴史を絡めて、簡単に分かりやすくまとめてみました。

松浦武四郎や黒田清隆、伊能忠敬といった日本史の教科書にも載っている超有名人をはじめ、

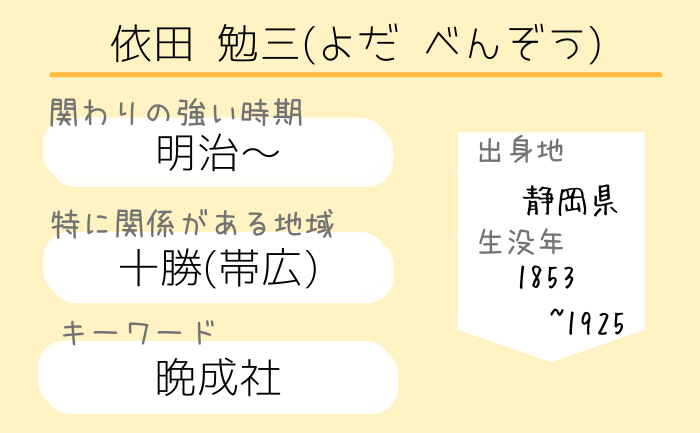

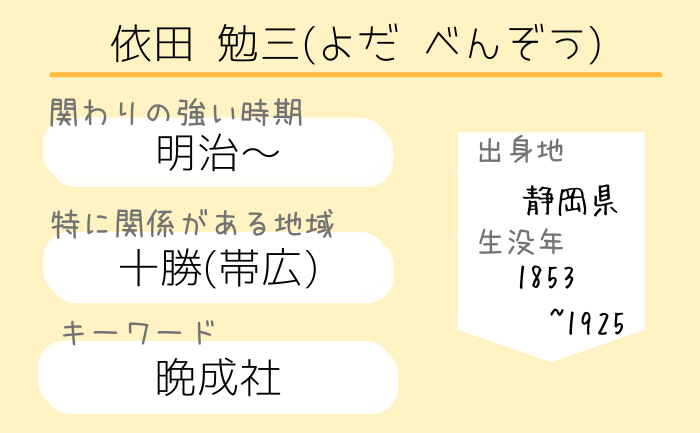

依田勉三など関係した地域の地元民にとっての有名人などがいます。

明治新政府の役人や、江戸時代からの商人たち、松前藩や開拓移住者などなど出自や出身地もバラエティに富んでいます。

開拓神社の御祭神ってどんな人達なの?

とずっと気になっていたので、調べてみました。

すごーくあっさり重点だけ簡単にまとめているので、難しい話を読むのが苦手!

という方や、

- 北海道の歴史が気になる

- 北海道の歴史に関係した人が気になる

- 幕末明治期の北海道が気になる

- 博物館に行って気になるようになった

- 簡単に分かりやすく要点だけ知りたい

という方が明治幕末江戸時代以前な北海道の歴史に触れるきっかけになれば幸いです

より分かりやすくするため、関係性の強いグループごとに分けてみました

37柱総一覧を作りたいと思ったら長くなりすぎたので、分割工事中です

※便宜上、時代の違いに関わらず、北海道は北海道表記、サハリンは樺太表記で通しています。

江戸幕府関係

江戸時代後半頃から、幕府はそれまで松前藩に任せきりだった北海道の事を気にし始めました。

ロシアなど外国の船が北海道の沿岸によく来るようになったからです。

北海道を守る為に警備や開拓が必要だと考え、調査をするために役人を派遣したり、商人に色々な事を任せたりしました。

>>本多利明

>>伊能忠敬

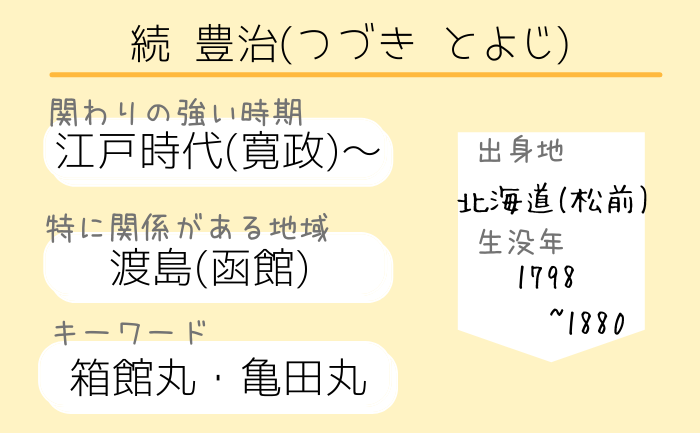

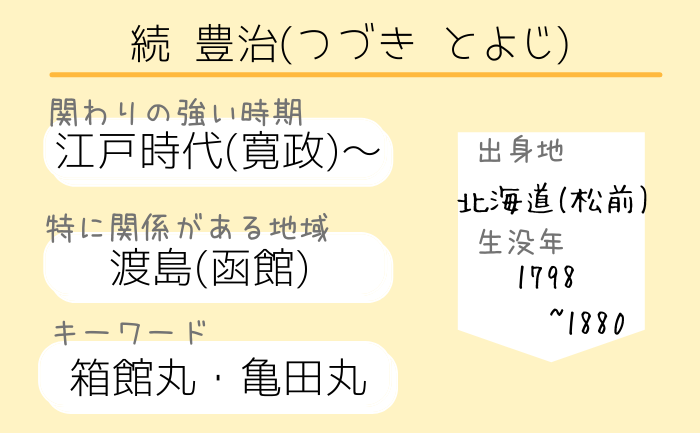

続豊治

- 船大工の養子として育ち、嘉兵衛の作った造船所で働き始める

- 造船所が無くなってしまった後は仏壇師になってみたり

- 箱館の港に来ていた外国の船に侵入→奉行所に突き出される

- 奉行所で雇って貰い、外国船の中を仕事で見られるように

- 独自で和洋折衷の船を作り上げると、出来の良さを奉行所に認められる

真面目に働くタイプだったので仕事ぶりが認められ、嘉兵衛の弟に本州の名所・史跡巡りに連れていって貰ったりしています。

箱館丸・亀田丸

- 豊治の作った和洋折衷の船

- 箱館と江戸の行き来をするのに使われた

- 武田斐三郎が生徒に航海技術を教える為にも使われた

- 函館では復元された箱館丸を見る事もできる

箱館と青森を結ぶ、津軽海峡を行き来する船・豊治丸も作り、これが青函連絡船の元になったとも言われています。

福士成豊

- 続豊治の次男

- 箱館在留の英国商館で英語勉強を兼ねて働いていた

- ブラキストンの元で測量などを勉強

- 明治になってからは開拓使の役人になる

- ケプロンが北海道調査に派遣したアンチセル達の通訳として、測量担当として同行した

新島襄がアメリカに密航して行こうとしたのを手助けしていた人です。

開拓の村に行くと成豊の自宅が保存されているのを見られます。

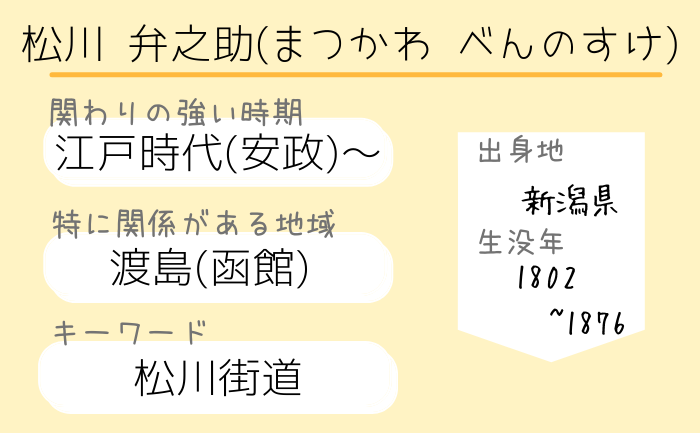

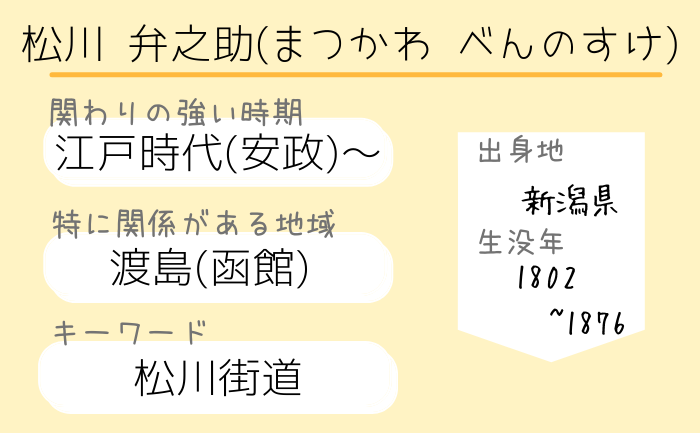

松川弁之助

- 42歳で大庄屋だった家を継ぎ、地域の治水工事なども行う

- 箱館に移住したのは1856(安政3)年の頃

- 幕府の蝦夷地御用方として荒れ地を開墾したり、杉の苗木を育てたり

- 五稜郭の建設工事にも参加

- 樺太開発にも積極的だったがうまくいかなかった

ちなみに、蝦夷に行くぞ!と準備を進めている中で家や家具・食器などを火事でほとんど全て無くしてしまっています。

松川街道

- 弁之助がお金を出して作った、五稜郭工事の時に物資を運搬する道

- 今では松川町として名前が残っている

土方歳三が五稜郭から出陣して弁天台場を目指した道とも言われています。

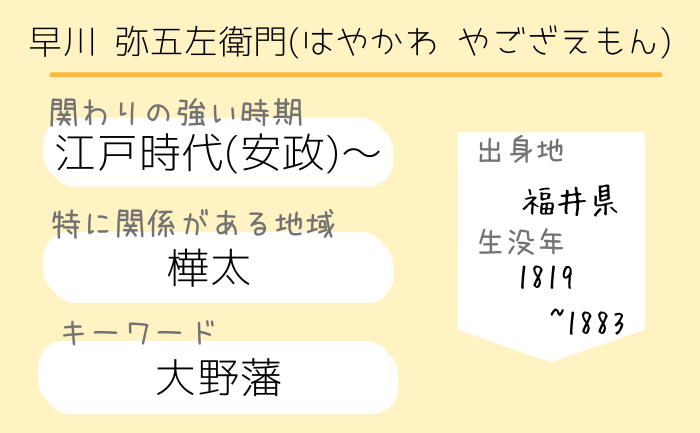

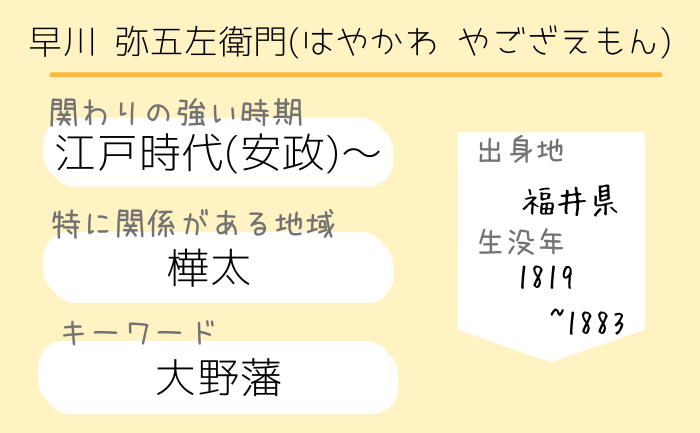

早川弥五左衛門

- 大野藩の藩士

- 1856(安政3)年に従兄弟と蝦夷探検に行く

- その後は樺太の会所詰頭として警備をしつつ開拓する

- 最終的には樺太から撤退する

- 明治初期には開拓使の参事にもなった

大野藩のあった越前(福井)は日本海側の航路で松前や函館と結ばれていたので、何かと縁があったと言われています。

樺太で頑張ってみたものの、

冬が寒い・お金が無い・病気になる人続出

大事な船の大野丸も沈没してしまうなど、

トラブル続きで思ったようにうまくはいきませんでした。

内山隆佐(うちやまりゅうすけ/たかすけ)

- 弥五左衛門の従兄弟で、義理の弟(妹の旦那)

- 本多利明が書いた蝦夷の本を読んで心を動かされる

- 1856(安政3)年の蝦夷探検では隊長を務めた

大野藩の藩士で佐久間象山などの元で学び、藩主・土井利忠を支えて明倫館では世話役を担当していました。

本多利明の本に心を動かされるあまり、ファンレターのような詩も書いていたんだとか。

北方探険者たち

幕府の命を受けて、北海道や樺太、北方四島を探検・調査した人たちがたくさんいました。

東北の藩士も苦戦した北海道の冬を越したり、ロシアとのいざこざに巻き込まれたりしています。

>>最上徳内

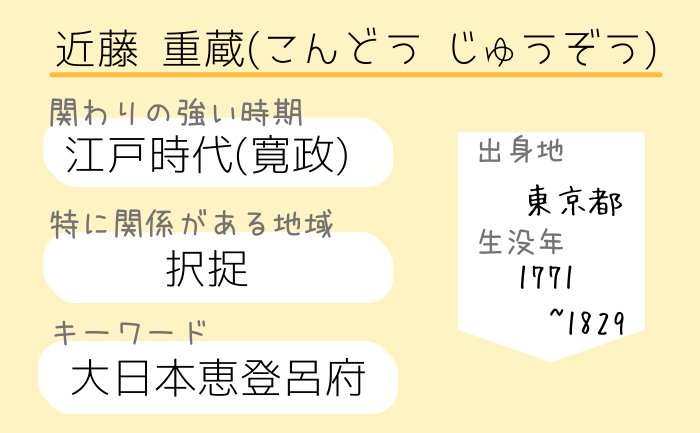

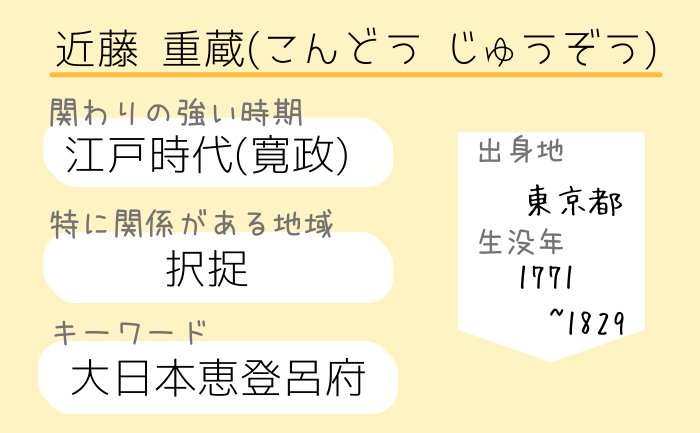

近藤重蔵

- 幕府の命令で北海道を調査した人

- 北海道の沿岸や樺太・北方四島を調べた

- 最上徳内と一緒に択捉に行って大日本恵登呂府の標柱を立てた

近藤重蔵について詳しくはコチラをどうぞ↓

江戸時代に蝦夷を調査した近藤重蔵ってどんな人?何をしたの?黄金道路・義経神社との関係は?【北海道の歴史】

義経神社

平取町にある義経神社は、重蔵が創設に関わった神社です。

源義経が奥州から北海道へ逃げて来た後、近隣の人々に良くしてくれた、又は意地悪をした、という伝説が言い伝えられていました。

アイヌ神話に登場する神様と源義経を同一視するような言い伝えもあり、重蔵は日本の習慣を広める為にも義経を祀った神社を作ったのだそうな。

黄金道路

十勝と日高の海ぎわの道、黄金道路の近くの山に重蔵がお金を出して道を作った事が北海道では道路作りの始まり、とも言われています。

今でも重蔵に関する石碑が立っていたり、えりも町の博物館では詳細な展示を見る事もできます。

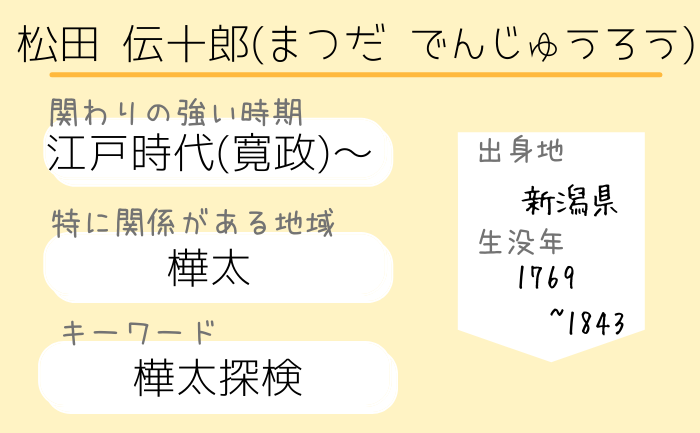

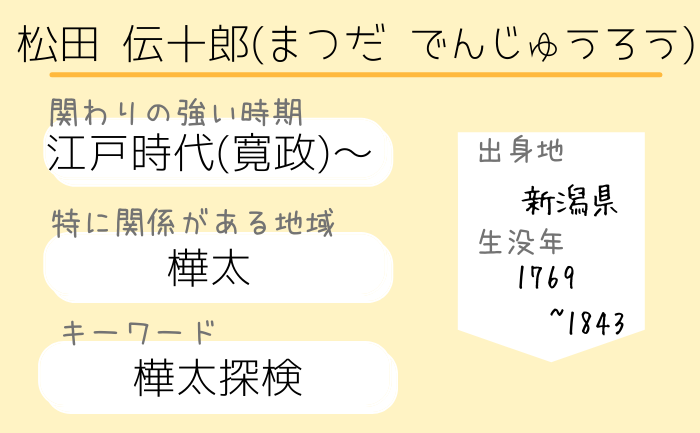

松田伝十郎

松田伝十郎

- 14歳で才能が認められて江戸に出てくる

- 寛政11年に蝦夷地御用掛になり、蝦夷へ渡る

- 箱館奉行所の役人として択捉や蝦夷各地、樺太などを調査した

- 1808(文化5)年に間宮林蔵と一緒に樺太調査に出発

- 樺太が半島ではなく離島だった事を確認した

- 商人や中国人の商売の仕方を改善させた

間宮海峡の名前が付いてる海峡も、伝十郎が確認した後、林蔵がその話を聞いて見に行ったので最初に見たのは伝十郎という事になります。

才能が認められて役人になる、という半生なども林蔵によく似ていると言われていたり、蝦夷や樺太の警備や暮らしに心を砕いた人でもあります。

津軽藩士殉難事件

- 1807(文化4)年の冬におきた津軽藩士の悲劇

- ロシアに備える為に津軽藩士が宗谷と斜里に派遣される

- 寒さと野菜不足などで壊血病(水種病・浮腫病)が広がる

- 多くの藩士が命を落とした

この時、宗谷には松田伝十郎が、斜里には最上徳内がそれぞれ赴任していました。

2人とも、蝦夷の冬に対する経験値があったり、アイヌ民族の知恵などを知っていたので平気でした。

その後、あまりにも冬が寒くてツラいので越冬場所を変えて欲しい!と訴えた結果、ちょっと南の方にある増毛で越冬できるようになったのだとか。

アイヌ民族の人々は寒すぎるので、越冬する際は違う地域で過ごしてたという事もあり、過ごし方を知っていれば防げた事件とも言われています。

この事件を偲んで斜里に慰霊碑が建っていたり、宗谷公園にコーヒー型の津軽藩兵詰合の記念碑が建っています。

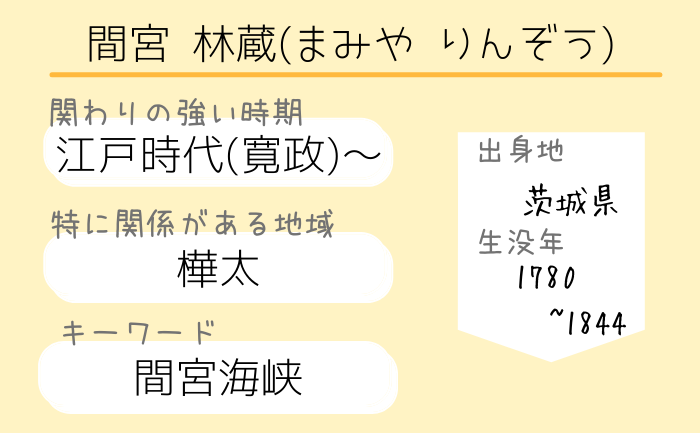

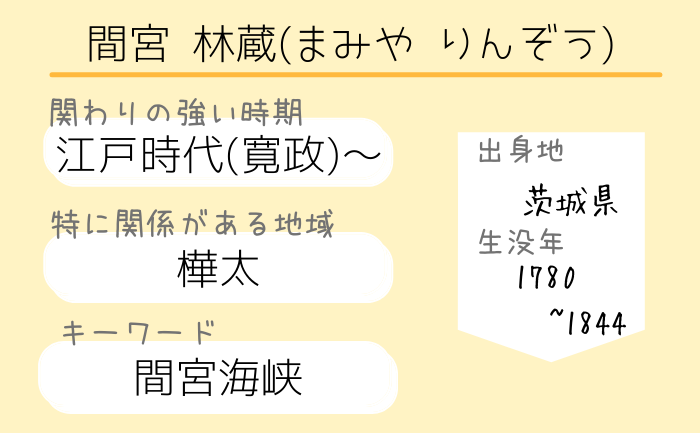

間宮林蔵

- 18歳で才能が認められて江戸に出てくる

- 1799(寛政11)年に上司の測量に従って蝦夷入り

- 1800(寛政12)年に伊能忠敬の弟子になった

- 蝦夷各地や樺太で役人として働く

- 1808(文化5)年には松田伝十郎と一緒に樺太調査に

- 樺太から中国大陸に渡って黒龍江下流付近も調査

- 調査が過酷で凍傷になったり病気になったり

回復後は伊能忠敬の地図で足りない部分を付け足したり、東韃紀行などの本を書きました。

中国大陸まで渡った調査の時には食べ物が思うように確保できず、現地でとれた魚や草の根・木の実などを食べてしのいでいたのだとか。

ちなみに、間宮海峡は林蔵自身がつけたものではありません。

ドイツ人医師・シーボルトが日本を紹介する本の中で、樺太と中国大陸の間のタタール海峡を間宮海峡とつけていたので広まった名前です。

間宮林蔵について詳しくはコチラをどうぞ↓

江戸時代に蝦夷を調査した間宮林蔵ってどんな人?何をしたの?間宮海峡ってどこ?【北海道の歴史】

文化露寇

- 1804(文化元)年ロシアのレザノフが長崎に来航

- 開国して港使わせてと要求してきた

- 幕府は嫌だと言って拒む

- レザノフ、部下に蝦夷や択捉・樺太の番所を襲わせる

この時、択捉に勤務していた林蔵も巻き込まれましたが、戦うべき!と主張したものの、撤退させられる事になりました。

また、中川五郎治も択捉にいましたが、こちらは捕まってロシアに連れて行かれています。

1808年にはロシア皇帝がそんな事は許可してないぞ!と撤退命令を出したので襲撃事件は終わりました。

この事もあって、幕府はそれまで島なのか半島なのか分かっていなかった樺太調査を、より積極的に行うようになっていきます。

この文化露寇でロシアなど外国を更に警戒するようになり、ゴローニン事件が起きる原因になったとも言われています。

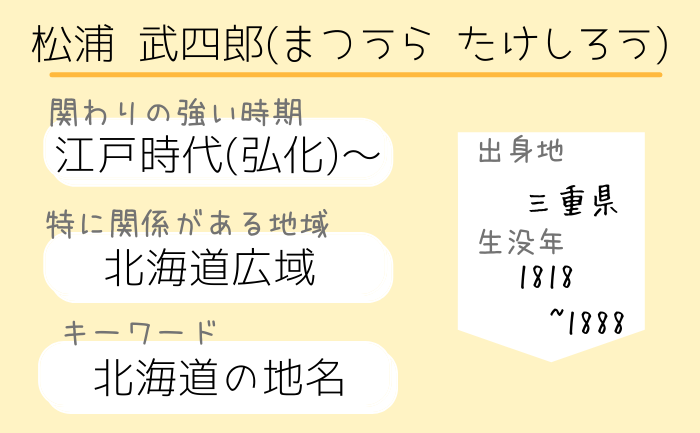

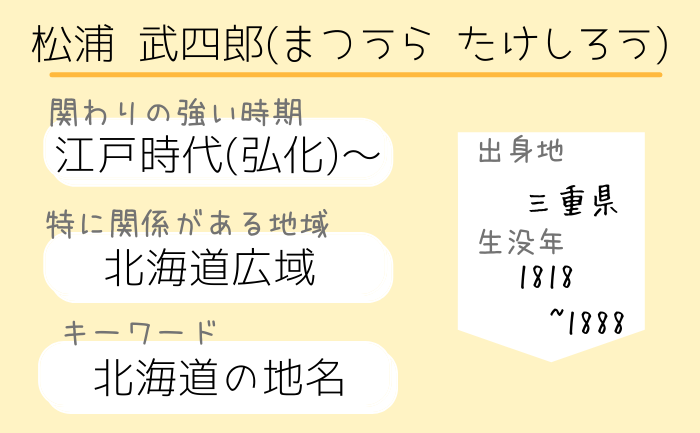

松浦武四郎

- 1845(弘化2)年から自腹で蝦夷探検

- 1855(安政2)年には幕府の役人として蝦夷調査

- アイヌ民族についての本を書いたり

- 蝦夷の地名を地図にまとめたり

- 蝦夷→北海道になる原案を新政府に提出

松浦武四郎について詳しくはコチラをどうぞ↓

NHKでドラマ化も【北海道の偉人・松浦武四郎】を分かりやすく解説!先人カードめぐり旅

北海道の地名

- アイヌ語の発音を元に漢字で当て字をした

- 移住者達が故郷の地名や縁のある名を使った

- 市町村合併などで新しい名前になった

大きくわけてこの3つのパターンがあります。

明治初期にはアイヌ語の意味を元に和風の名前をつけよう!

とも考えられましたが、現地の人々が新しい地名になじめず無かった事になりました。

移住者達がつけた地名として有名なのが北広島や伊達など、

本州にもある地名や人名から付けられたものです。

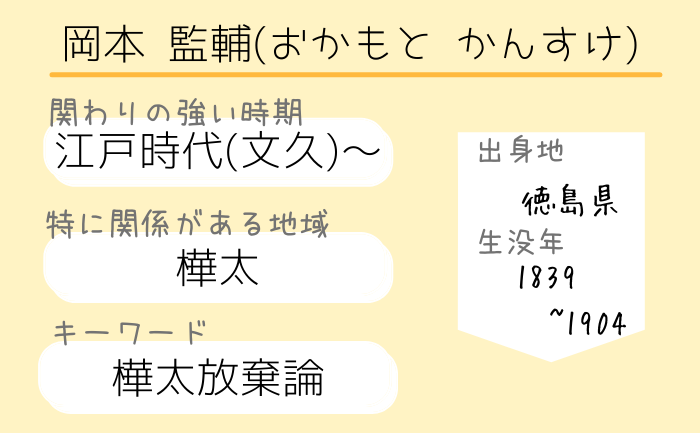

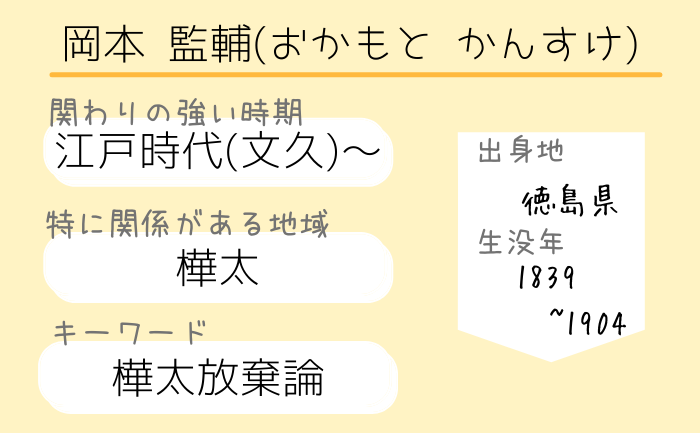

岡本監輔

- 清水谷公考の家に住み込みで子弟に勉強を教えていた

- 樺太の開拓・警備に興味が沸いて樺太に住む

- 樺太の中を調査して島の最北端まで行った

- 明治政府の役人になると樺太の開拓・警備に心を砕いた

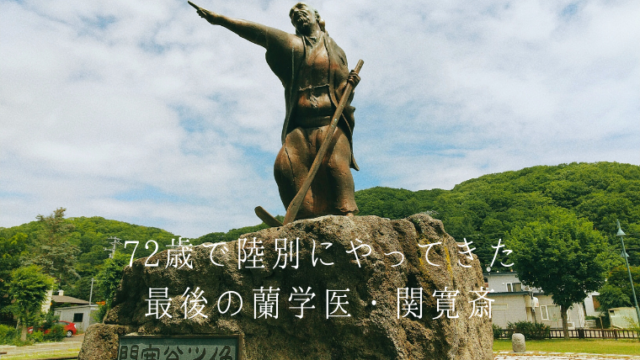

間宮林蔵の書いた本を読み松浦武四郎と会って話をしたりと、蝦夷通な人から直接蝦夷の話を聞いていました。

樺太がロシアとの雑居地だった事もあり、このままでは全部ロシアのものになるから危険だ!

と政府に訴えかけていましたが、樺太と千島列島の交換をすることになり、役人を辞めました。

樺太放棄論

- 日露和親条約

1855(安政元)年には日本とロシアで樺太は雑居地

択捉から南は日本、そこから北はロシアという約束をした

- 樺太千島交換条約

1875(明治8)年に樺太はロシア領土に

千島列島は日本領土にしようという事になる

しかし、明治新政府で樺太開拓使の開拓次官となった黒田清隆は

- 樺太には何かとお金がかかる

- ロシアの人もたくさんいる

- 何かと問題は起きる

- それだったら千島列島が欲しい

と考えました。

そして、国際法にも詳しいから、という理由で榎本武揚がロシアに行って樺太千島交換条約を結んできます。

この交換の時に樺太・千島に住んでいたアイヌの人々は国籍をロシアor日本に決めなければならなくなり、色々と大変な事になっていたようです。

商人たち

松前藩や幕府だけでは、北海道の各地にまで手が回りませんでした。

そのため、商人たちの力を借りて各地の運営や開墾・漁法の改善などを任せていたりもしました。

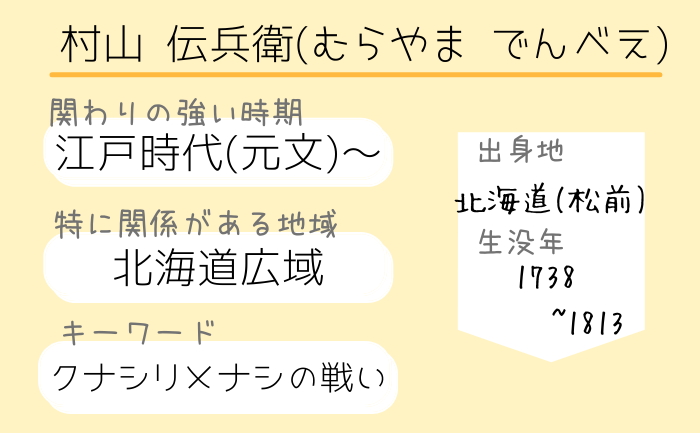

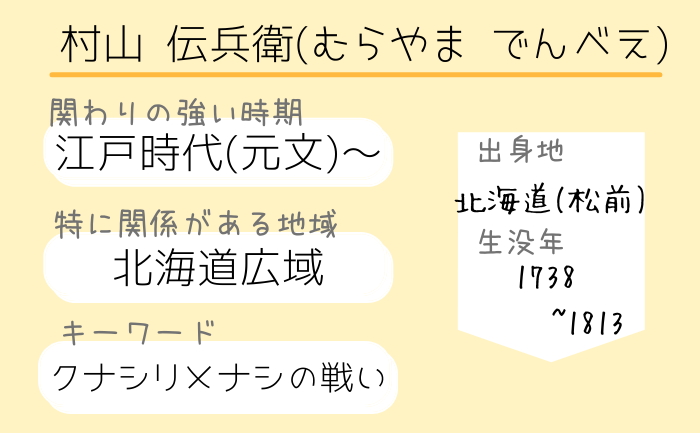

村山伝兵衛

- 1700(元禄)年代から明治まで複数代続いた商人

- 屋号は阿部屋で、伝兵衛の名を継承する事が多い

- 初代から宗谷や留萌などで場所を請け負った

- アイヌ民族に網などの漁具の使い方を広めて漁獲高を増やしたり

- 蝦夷各地や樺太にも漁場を開き、松前藩からの信頼も厚かった

- 地域のインフラ整備や飢饉の時には自分の蓄えを使った

特に1757(宝暦7)年に家を継いだ3代目伝兵衛の頃が一番勢いがあり、松前藩の治めた税金と同じくらい税金を支払うくらいまで商売を大きくしました。

当時の長者番付にも東の横綱として紹介される程になりました。

アイヌ民族の人々に生活用品や漁具などの物資も提供したりと、安定した経営に心を配っていたようです。

宗谷・留萌・石狩・小樽・厚田・厚岸・増毛・根室・釧路・樺太などなどを担当・開いています。

最高で約35ヶ所の漁場を担当して、持ち船約120隻は松前の港に出入りする船の8割が阿部屋のものだった事も。

漁場=漁業に適した場所・漁業権が認められている水域と辞書には書いてあるので、漁業を行っていた場所と考えて良さそうです

クナシリメナシの戦い

- 1789(寛政元)年に国後島・根室地方を主にして起きた争い

- 国後・根室で場所請負をしていた飛騨屋のやり方に耐えかね、

- その地域のアイヌの人々が武装蜂起した

- 飛騨屋の支配人や番人など71人が命を落とす

- 松前藩も介入し、最終的には和人を倒した人々が処刑された

寛政蝦夷蜂起・寛政蝦夷の乱・国後目梨(クナシリメナシ)の乱とも呼ばれています。

飛騨屋がアイヌの人々に対して暴力や過酷な労働を強いていたり、ひどい事をされていた事を耐えかねての蜂起でした。

この戦いの後、飛騨屋は漁場の権利を剥奪され、代わりに村山伝兵衛が担当する事になります。

自分の運営していた漁場から和人もアイヌの人々も物資も送って、新しく漁場を開き直して漁業を行い、一度は離れていた人々も漁獲量も回復させる事ができました。

このクナシリメナシの戦いで松前藩側に協力した、アイヌ民族のうち12人を蠣崎波響が描いた、夷酋列像は教科書にも載る程有名ですね。

松前藩のイメージアップの広報活動の為に描かれた物とも言われており、絵の中にもウソと本当が入り交じっているという指摘も。

絵の内容はあまり真に受けすぎない方が良さそうです。

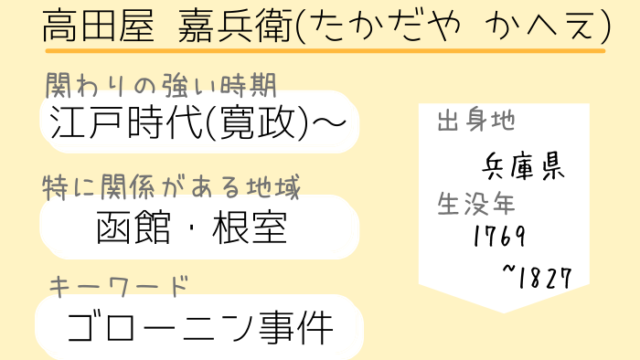

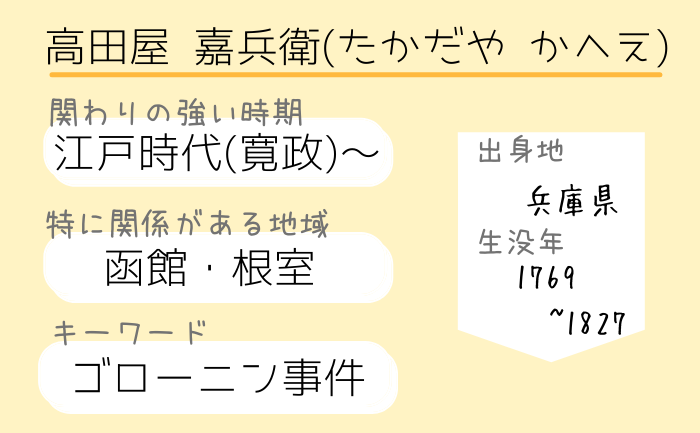

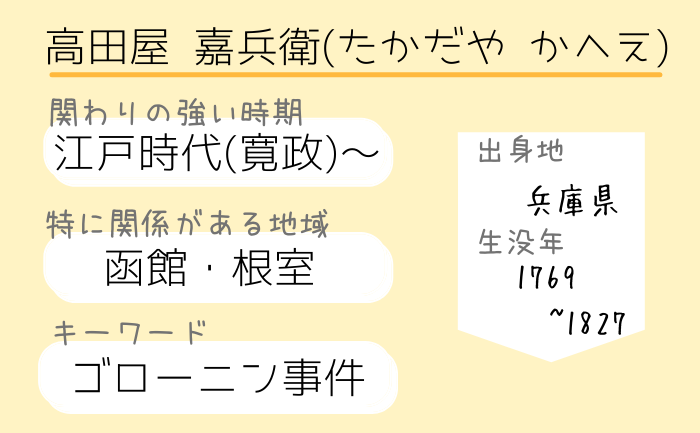

高田屋嘉兵衛

- 淡路島生まれの船商人

- 近藤重蔵などの幕府から派遣された役人もよく船に乗せている

- 役人に頼まれて択捉までの最適な航路を考えた

- 箱館に店を開いて地域の発展のきっかけにもなった

- 高田屋が作った造船所で働いて勉強したのが続豊治

もあり、銅像が立っています。

自分で船を操縦できるタイプの商人で、幕府から蝦夷に関する事を何かと任されています。

ゴローニン事件

1800年前後からロシアの船が、蝦夷周辺の海によくうろうろするようになりました。

ロシアは寒い国なので、一年中を通して凍らない港が欲しくて、南を見て回っていたのです。

- 1804年頃にロシアのレザノフに開国を要求されるが拒否

- レザノフ、樺太や択捉で嫌がらせをしてくる

- ロシア船が蝦夷の沿岸に来たらやり返してやろう

- 千島列島に測量に来たゴローニン達がとばっちりで捕まる

- ゴローニンと交換するために副艦長が中川五郎治を連れてくる

- 五郎治が逃げたので今度は高田屋嘉兵衛が捕まる

- 嘉兵衛と副艦長が話し合ってゴローニン解放へ

というのがすごくざっくりしたゴローニン事件の流れです。

この一件で嘉兵衛はロシアからこの旗を船につけておけば絶対に襲わないよ!という旗を貰っています。

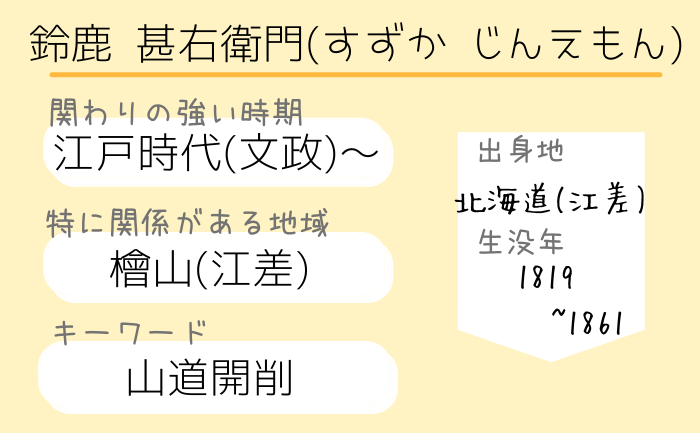

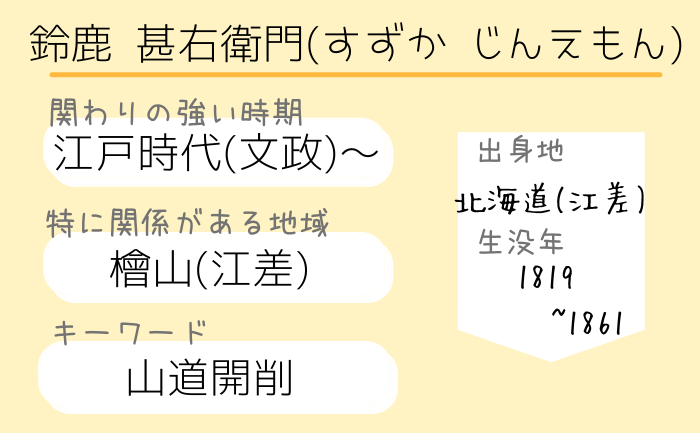

鈴鹿甚右衛門

- 江差の複数代に渡る富豪。代々甚右衛門と名乗る

- 初代は寛政5年に江差で質・呉服を営んでいた橋本屋を継いだ人

- 檜山・後志の沿岸に道を作るために資金を出した

- 太田山道・狩場山道や鶉山道など

太田山道・狩場山道は山あり谷あり(物理)で、

開削工事は大変で想定の約5倍かかった上、死者は5人・負傷者・25人を出して逃げる人も多かったそう。

普通に通るのにも苦労していた道を整える、となると大変な労力が必要になるのですね。

太田山道

- 関内~太櫓・約12里(約47㎞)

- 檜山地方・せたな町の南から太櫓の間

狩場山道

- 瀬田内~島小牧・約10里(約39㎞)

- せたな町と後志地方・島牧村原歌の間

今の国道229号線の元になった道です。

太田山道・狩場山道は渡島と天塩を行き来するのに、

西蝦夷三険岬の一つと言われた茂津岬の近くを船で通る時は転覆しやすいし、

陸路で、と行っても狩場山は道南最高峰の山で歩くのも大変。

という事で作られました。

鶉山道

- 厚沢部~大野・約11里(約43㎞)

- 檜山地方・厚沢部町と渡島地方・北斗市の間

江差と函館を繋ぐ、今の国道227号線の元になった道です。

別名・大野越、鈴鹿山道とも呼ばれ、

当時は江差と函館を行き来するとなると、ぐるっと海岸沿いを通って遠回りする道

くらいしかなかったので、すごく喜ばれたんだとか。

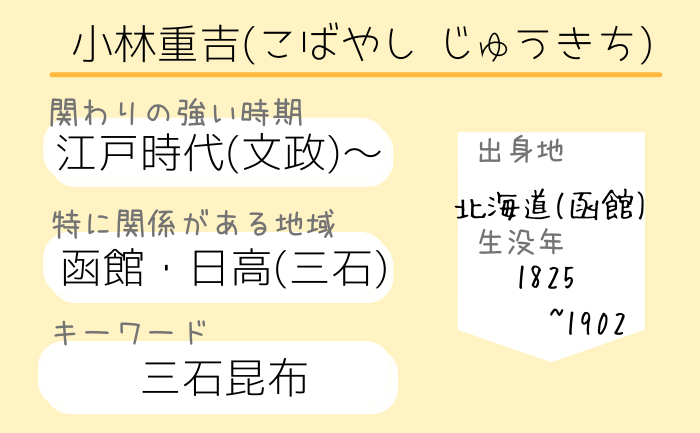

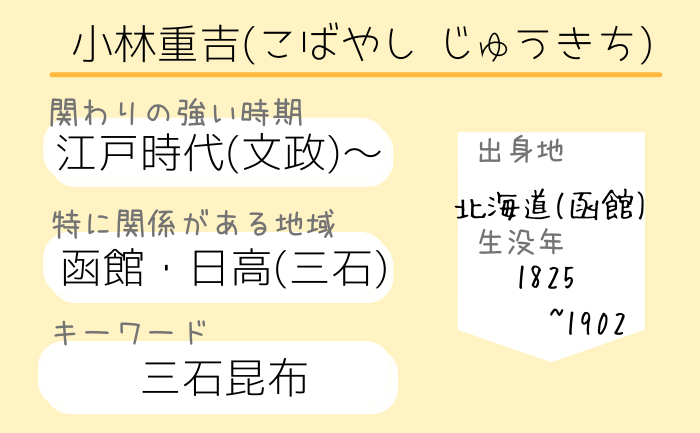

小林重吉

- 代々栖原屋と繋がりがあった商人の5代目

- 祖父の代から三石場所請負人も勤める

- 重吉の代から屋号を小林屋に

- 箱館戦争の時には佐野と一緒に新政府を助けた

- 中国に昆布輸出をして三石昆布を有名にした

人柄も良く、和人にもアイヌ民族の人々にも等しく接してとても慕われていたのだとか。

三石に商船学校を作って自腹で宿舎などを作ったり、地域のインフラ整備や開発、様々な事に寄付をしました。

世間的に名を知らしめたい!というタイプでは無かったと言われています。

三石昆布

- 北海道の三石(襟裳岬周辺)で採れたのでこの名がついた

- 柔らかく煮えやすく、様々な使い方が出来る

- 採れる地域によって日高などの地域の名がついている事も

1878(明治10)年に重吉が日高の三石に昆布の製造所を作り、昆布の製造方法などを改良しました。

質の良い三石昆布は日本だけでなく中国でも人気になり、三石昆布の名前は更に広まりました。

今では三石昆布よりも、日高地方で採れるから日高昆布と聞く方が多いかも知れません。

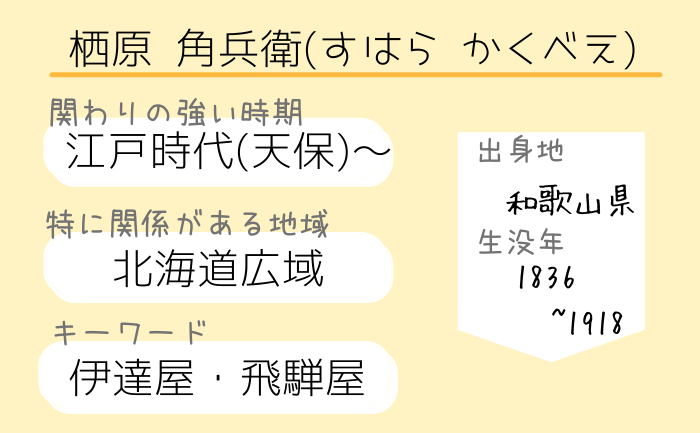

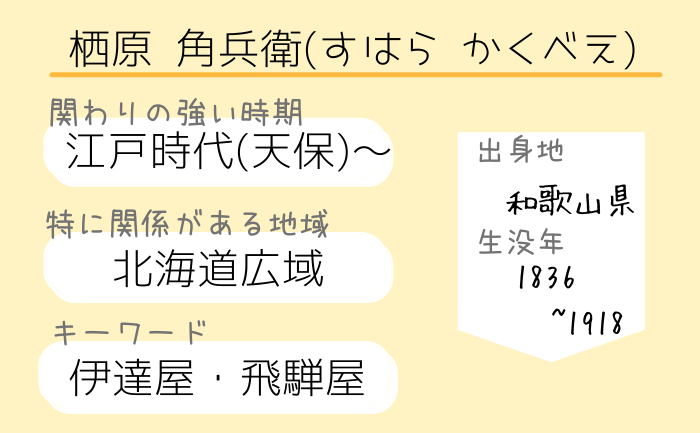

栖原角兵衛

- 蝦夷の産物を扱ってきた複数代の商人

- 5代目から蝦夷で店を出したり場所請負人として活動した

- 寛政11年頃からよく伊達屋と一緒に仕事をするようになる

- 幕府がお金がかさんで管理がしきれない漁場などをよく受け持った

手売・焼尻・留萌・苫前・十勝・樺太・石狩・択捉などの漁場を請け負い、地域の発展・開発や漁獲向上などに影響を与えました。

同じく商人である伊達屋と一緒に仕事を任される事も多く、揃って北海の豪商とも呼ばれました。

特に樺太の漁場運営にはお金を使いましたが、樺太と千島の交換によって全部水の泡になってしまいました。

伊達屋

- 代々、林右衛門(りんえもん)と名乗った商人

- 1788(天明8)年頃から蝦夷の産物を売買するように

- 1793(寛政5)年に松前で店を開いてから伊達屋を名乗る

- 幕府の蝦夷地御用取扱になったり、様々な場所を請け負った

- 場所の運営には代々の栖原屋と一緒になる事が多かった

栖原屋だけでなく、阿部屋・高田屋と漁場の共同運営を任される事もあった大商人です。

飛騨屋

- 代々久兵衛を名乗り、材木などを扱った商人

- 当時、蝦夷に渡ってまで材木を扱う人が少なかった事

- 蝦夷で採れる材木の質が良かった事

- もあり大きな利益を上げた

- 松前藩にたくさんお金を貸した大商人

- 3代目の頃から漁業での商売も始める

初代・武川倍行(たけかわますゆき)の頃から蝦夷に渡って蝦夷檜を扱う材木商を始めました。

4代目の時にはクナシリメナシの戦いが起き、請け負っていた場所を没収され、1791(寛政3)年には松前に持っていた店も閉めています。

場所請負人によるアイヌ民族への酷い行いについて、よく名前が出てくる商人でもあります。

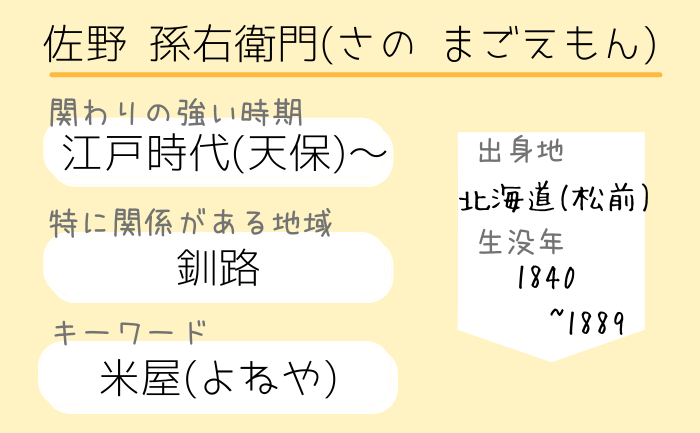

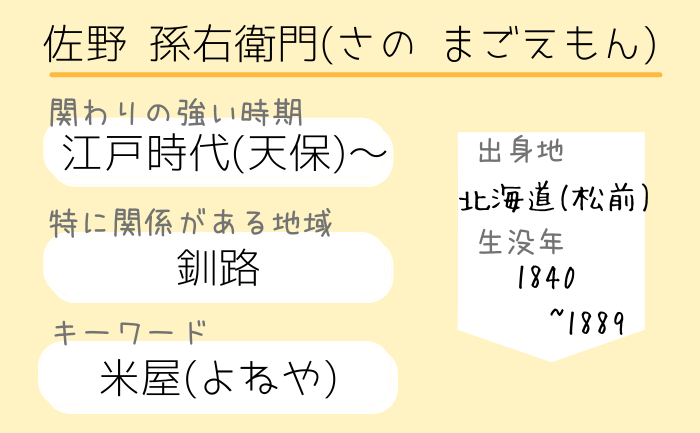

佐野孫右衛門

- 初代は新潟県出身の商人・米屋の4代目

- 2代目から釧路場所を請け負っていた

- 樺太の場所経営を幕府から任されるも辞退

- 明治維新後に戸籍を釧路に移した

箱館から釧路に人を移住させたり、アイヌの人々に農業を教えて、地域の農業開発にも力を入れていました。

箱館戦争の時には小林と一緒に新政府側の味方をしています。

釧路が佐賀藩の管轄になった際には1度釧路を離れていますが、佐賀藩ではうまくいかず、開拓使の指示もあって釧路に戻りました。

移住者が安心してくらせるよう、病院を作ったり地域住民の為に私財を使うなど、仁義に篤い人だった為に慕われていました。

今でも釧路に米町(よねまち)という地名として名前が残っています。

明治新政府

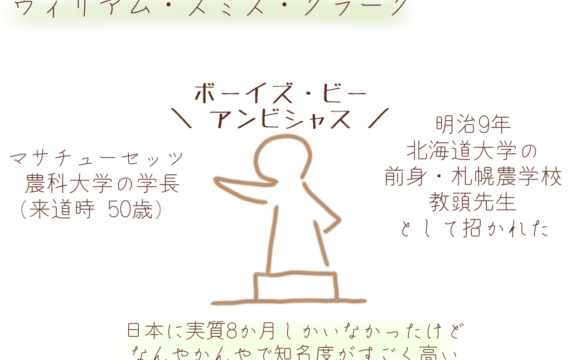

明治新政府が誕生して、北海道の開拓の為に開拓使が設置されました。

農業など産業の先生として外国から人を招いたり、屯田兵などを住まわせて北海道の開拓・警備にあたらせたりしました。

現在の北海道に繋がる、様々な影響を与えました。

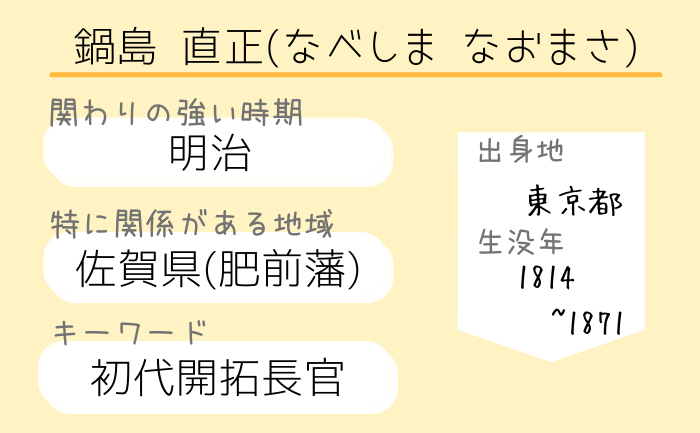

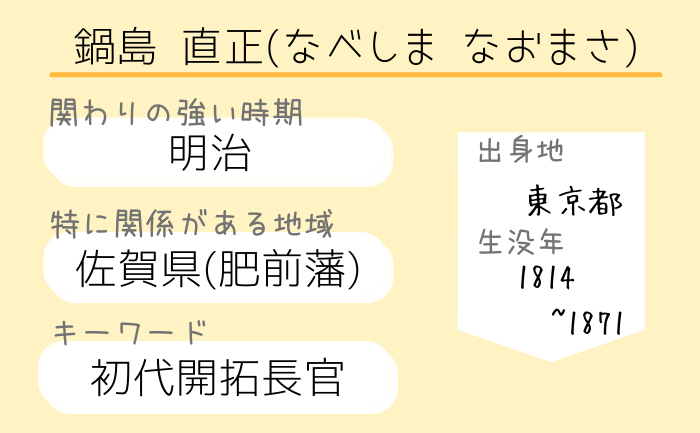

鍋島直正

- 肥前藩(現・佐賀県)10代目藩主

- 倹約を大事にし、近代化にも積極的だった

- 1869(明治2)年に開拓使長官になる

- 在任中に蝦夷→北海道に名称を変える

- 病気を理由に約2ケ月で辞退

黒田藩(現・福岡県)と共に長崎警備についていた関係で北方の守りにも強い関心を持っていました。

安政4年には島義勇を北海道に派遣して現地を見て回らせていたり、明治に入っていきなり北海道に関係するようになった、というワケではないようです。

箱館戦争が終わってすぐに北海道開拓の話が出て、開拓督務に直正が選ばれています。

義勇・松浦武四郎・通俊などを蝦夷地開拓御用にして、北海道の開拓について準備体勢を整えていました。

長官を辞めた後も、お金のない開拓使の為に資金提供をしたりしています。

直正自身は病気で移住できませんでしたが、佐賀藩が担当になった約630人を現在の釧路地方・厚岸郡浜中町に移住させています。

開拓使と道庁

- 1869(明治2)年7月から開拓使が作られる

- 1882(明治15)年2月に廃止

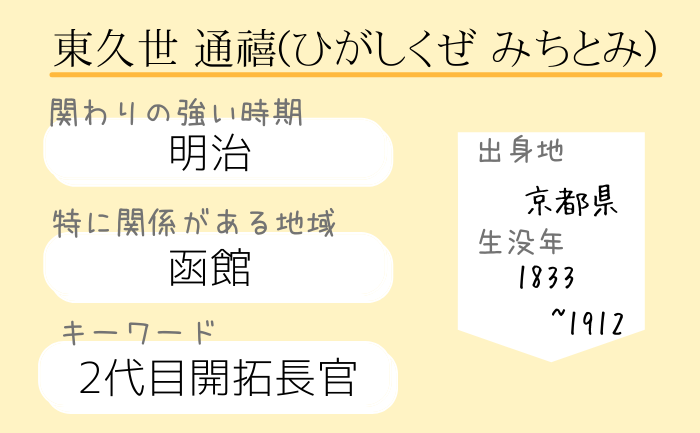

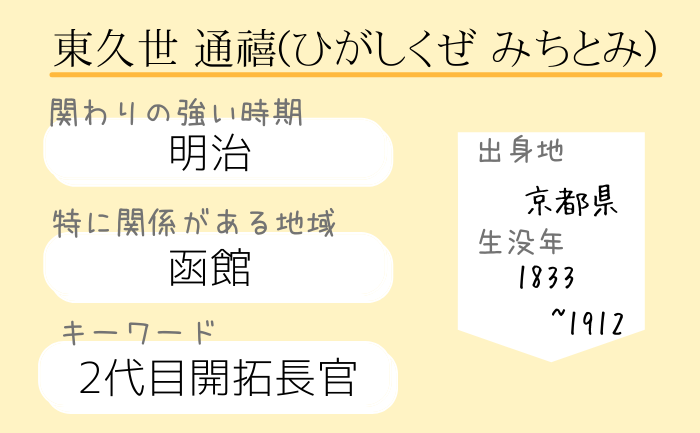

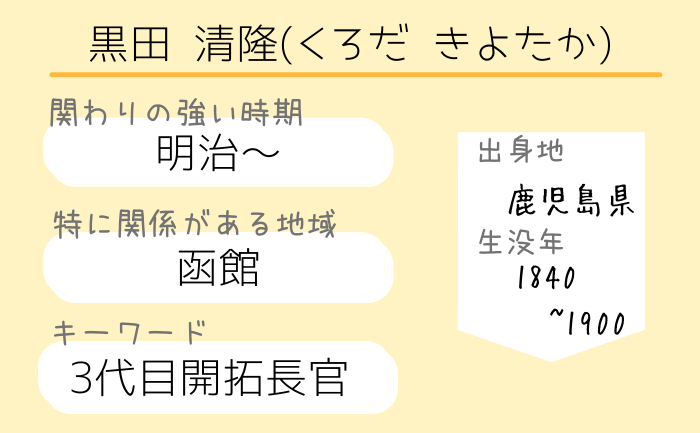

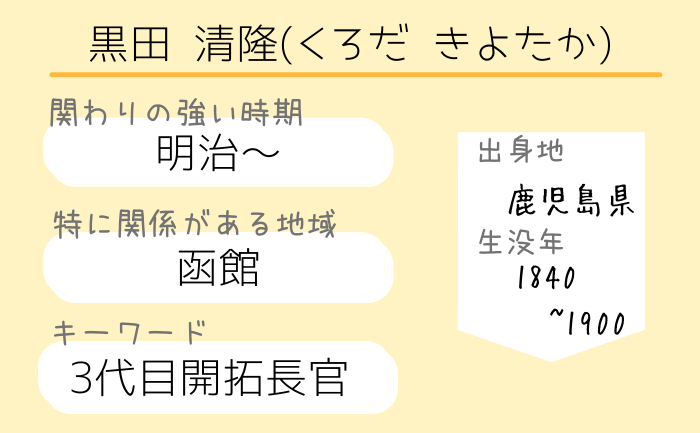

- 初代は鍋島直正、2代目は東久世

- 3代目は黒田、4代目が西郷従道

- 歴代最長は黒田清隆

開拓使廃止後は一瞬(1882~1886年)だけ、北海道は札幌県・函館県・根室県に分けられました

しかし、色々不都合などもあって1886(明治19)年に北海道でひとつのまとまりに戻され、新しく北海道庁が作られました。

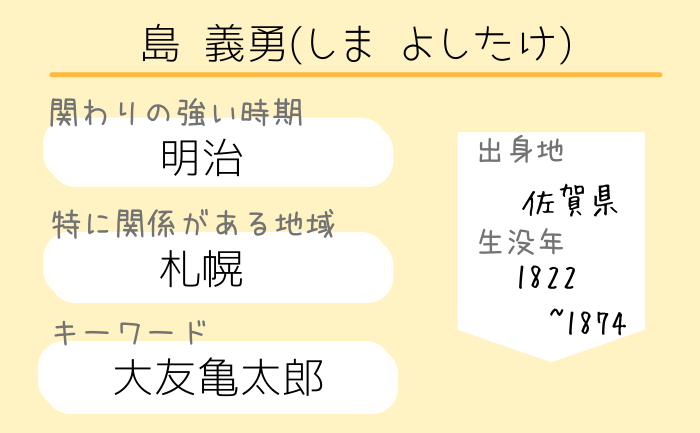

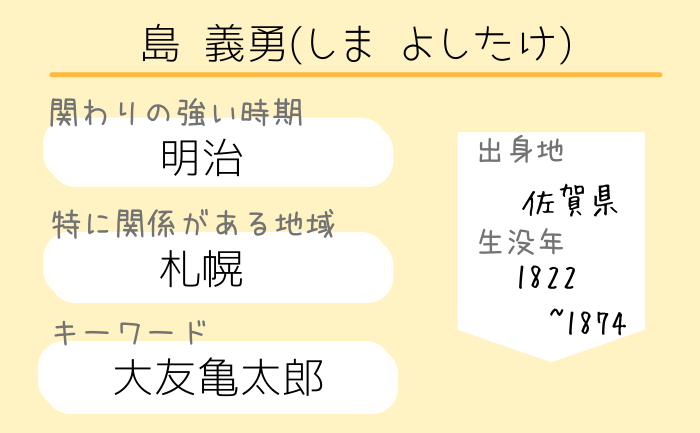

島義勇

- 佐賀藩藩士の家に生まれ、直正に目をかけられた

- 安政3年には北海道に現地調査に

- 箱館奉行所の人と一緒に樺太にも渡っている

- 開拓判官に任じられ、開拓三神を背負って札幌へ

- 予算を使いまくったので3ケ月で辞めさせられた

雪が降る季節に札幌で町作りを始めました。

計画が壮大&物資や食料が足りない&人手も足りない

そんな中で頑張っていたら北海道開拓の為の予算をすごい速さで使ってしまったので、箱館に赴任していた東久世がびっくり&激怒。

義勇を辞めさせるか、費用を増やせという話を上の人に話したら、義勇が辞める事になりました。

ただ、義勇が去った後に実際に東久世や岩村がその計画を引き継いだところ、壮大だけれどもちゃんとした計画だったので驚いたと言われています。

開拓三神

明治天皇から開拓の心のよりどころにと指示し、島義勇が背負って行った神様達です。

- 大國魂神(おおくにたまのかみ)

- 大那牟遲神(おおなむちのかみ)

- 少彦名神(すくなひこなのかみ)

それぞれ、北海道の国土や開拓の精神、薬や酒造を司っています。

現在の北海道神宮に祀られている神様たちで、札幌の神社や帯廣神社など御分霊を祀っている神社も多くあります。

義勇の時には仮の社が作られ、1871(明治4)年には札幌神社と名前が決められ、現在の位置に移っています。

昭和39年に明治天皇を御祭神にお迎えしたので、北海道神宮に名前が変わりました。

大友亀太郎

- 1834(天保4)年、相模の農家に生まれる

- 二宮尊徳(金次郎)の門下生

- 1858(安政5)年に幕府の役人として道南の開拓に

- 1866(慶応2)年から石狩・札幌の開拓を任される

- 1867(慶応3)年に作った用水路が大友堀(現在の創成川)

- 島義勇が札幌の町作りをする基準に大友堀が使われる

大友堀と垂直になるように島によって大通りが作られ、札幌が碁盤の目になる基になったとのだとか。

1870(明治3)年には北海道を去っています。

明治政府のやり方に納得が出来なかった為、とも言われています。

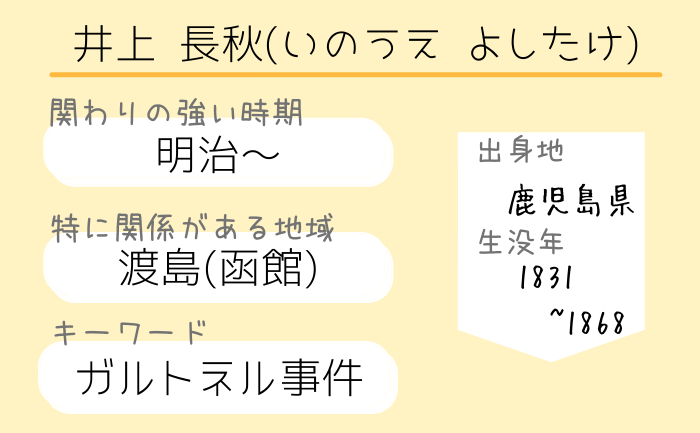

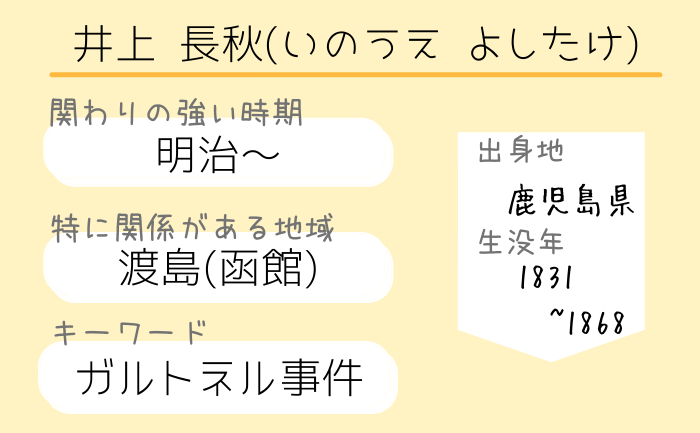

井上長秋

- 井上岩見とも呼ばれている

- 薩摩藩藩主・島津家に関係がある諏訪神社の家に生まれる

- 1868(明治元)年、清水谷の補佐として箱館に赴任

- 択捉視察後に船ごと行方不明

人が少ないから機械を使って北海道の産業を豊にしよう!と考えていた1人でもあります。

択捉を見て、箱館に帰ろうとした時に乗っていた箱館丸ごと行方不明になってしまいました。

明治維新前後の時には島津久光が上洛する時に付いていっていたり、岩倉具視と薩摩藩の間の連絡係として活躍していたそうな。

新政府が出来た時には、小松帯刀や西郷隆盛、大久保利通などと一緒に登用されています。

行方不明になる前には、ガルトネルを雇って洋式農場を開こうとも考えていました。

ガルトネル開墾条約事件

箱館にいたドイツ(プロシア)領事館の兄弟が、

- 1867(慶応3)年に箱館奉行所から農場を作る許可を貰う

- 箱館裁判所に代わり、清水谷・井上とも面会して権利を認めて貰う

- 1869(明治2)年、箱館を攻略した榎本から99年は借りられる権利を認めて貰う

事で箱館の七重(現・七飯)がガルトネル兄弟に貸し出される形になっていました。

東久世が2代目開拓長官として箱館に赴任した際、この約束は不味すぎるだろう!という事で問題になりました。

当時、外国では余所の国を自分の良いようにするのによく使われていたやり方をガルトネルは行っていると考えられたからです。

なんとか国際問題にならないよう、お金を払ったり神経を使ったりして東久世は約束を無かった事にしました。

しかし、兄弟が使っていた土地は洋式のやり方・機械が使われていたので、その後の北海道農業にすごく良いお手本になりました。

七重農業試験場として、果物や野菜、穀類などを試作する官営農場になったのです。

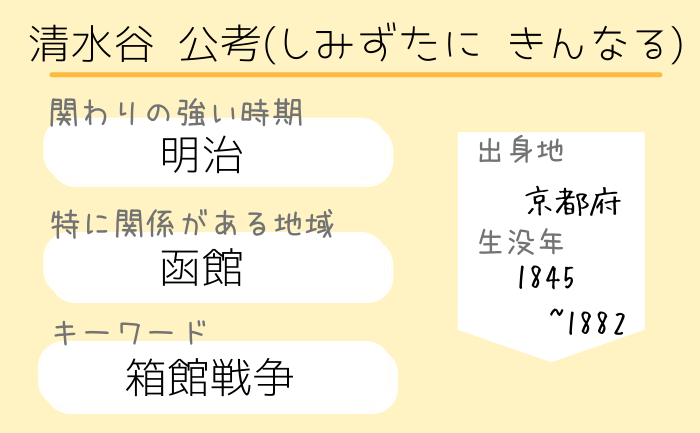

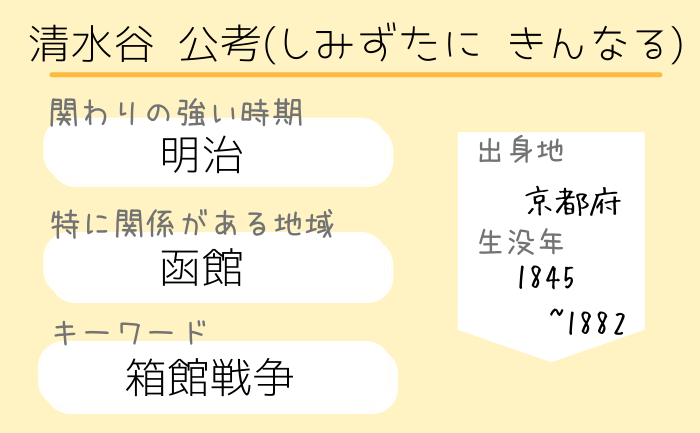

清水谷公考

- 京都の公家、清水谷家に生まれた

- 1868(慶応4)年、新政府の箱館裁判所の副総督として箱館に

- 旧幕府軍が箱館に来た際は青森に逃げる

- 戦争が終わってから箱館に戻って戦後処理を行う

- 開拓使が作られた時に開拓次官に指名されたが辞退

- 北海道を離れてロシアで留学したり勉強にいそしんだ

24歳の時で箱館副総督になったものの、総督の仁和寺宮親王がすぐに辞めてしまったので、繰り上がって総督になりました。

ちなみに、一緒に副総督として大野藩藩主・土井利恒(利忠の子)が選ばれていました。

箱館裁判所

- 箱館奉行所→幕府の役所

- 箱館裁判所→新政府の役所

- 箱館五稜郭内にあった施設

明治新政府ができた後、藩に属さない場所を管理するため、裁判所という役所を日本各地に作りました。

箱館奉行所から箱館裁判所に代わり、清水谷が箱館に赴任した際、箱館奉行の杉浦勝静(すぎうらかつきよ)から引き渡しを受けました。

箱館戦争

1868年~1869年にかけて行われた戊辰戦争の最後の戦い

- 1868年10月、旧幕府軍が箱館に到着

- 箱館五稜郭を占拠、松前城を攻略

- 1868年12月、箱館政権樹立・榎本武明が総裁に

- 1869年4月、新政府軍、乙部(江差の近く)に上陸

- 松前城を奪い返して箱館に迫る

- 1869年5月、箱館市街戦

- 1869年5月18日に旧幕府軍が降伏して戦争終結

この時、青森に逃げていた清水谷が新政府軍の総督を任されました。

後の開拓使長官などを務める黒田清隆が、陸軍の参謀として5月の箱館市中戦の作戦を考えたり、旧幕府軍に対して降伏や交渉などを指揮していました

この時の事もあり、黒田が北海道での権力を持つのに繋がっていったとも考えられています。

松前藩藩士(下国・田崎など)が松前城(福山城)奪還の為に先鋒を任されて戦っていたり、

新政府側についた商人(佐野・小林など)がいたり、

黒田と榎本が面会している時に村橋久成(サッポロビールの生みの親)がいたり、

土方歳三最期の戦いだったりとたくさんの人が関わっている戦いでもあります。

東久世通禧

- 京都の公家の生まれ

- 孝明天皇に幼少から側近として仕えた

- 七卿落ちの後、王政復古で帰京

- 戊辰戦争では新政府側の参謀に

- ガルトネル事件など外国人との交渉を務める

- 1869(明治2)年に開拓使2代目長官として箱館へ

1871(明治4)年の秋、侍従長になり北海道からは離れます。

その後は岩倉使節団の1人として外国に行っていたり、伯爵になっていたり、政治に関わっていたり華々しい経歴の持ち主です。

2代目開拓長官

初代鍋島直正が病気で辞退したため、北海道に開拓使の役人達が北海道へ渡ったのは開拓使2代目長官・東久世の代からになります。

1869(明治2)年9月に開拓使の役人や農工民達と品川から箱館へ

- 箱館→東久世と補佐役の岩村通俊

- 樺太→岡本監輔

- 後志&石狩→島義勇

- 根室→松本十郎

- 宗谷→竹田信順

がそれぞれ赴任し、仕事にとりかかりました。

費用を使いすぎた島に代わって開拓使の本庁を札幌に作ったり、場所請負人制度の廃止を行ったりと開拓の基盤を作っています。

黒田清隆

- 薩摩の下級武士の家に生まれる

- 新政府軍の参謀として箱館戦争で活躍

- 1870(明治3)年に開拓次官→1874(明治7)年に3代目開拓長官

- ケプロンなど御雇外国人を招いたり

- 樺太と千島列島を交換したり

- 永山武四郎と屯田兵村を作ったり

- サッポロビールなど官営の工場を作らせたり

の一言に尽きる人です。開拓使長官などを担った人の中ではかなり長く、10年以上北海道の開拓に関わっていました。

官有物払い下げ事件が問題になって開拓使長官を辞任し、その後は2代目総理大臣になるなど中央の政治に関わっています。

榎本武揚

本名は食いっぱぐれの無いように、という願いを込めて釜次郎。お兄ちゃんの名前は鍋太郎です。

黒田清隆と北海道と、かなり強い関係がありました

榎本の父親は伊能忠敬が北海道の地図作りの為に測量していた際、弟子の一人として参加していたそうな。

- 蝦夷共和国樹立を目指した男

- 箱館戦争で旧幕府軍の残党として戦うも負ける

- 黒田の尽力もあって命を助けられてから開拓使へ

- 樺太千島交換条約を整えた本人

- 英語・オランダ語・フランス語・ドイツ語・ロシア語が喋れたらしい

- ケプロンとはソリが合わなかった

- 道内の炭鉱などの調査を行い、三笠の幌内炭鉱などを発見

また、榎本は小樽とも関係が深く、

1872(明治5)年には小樽の稲穂町の土地を管理する北辰社を作って、開墾に力を入れていたり、

1876(明治9)年には龍宮神社を作っていたりします。

ちなみに、奉納されている流星刀は1898(明治31)年に榎本が職人に頼んで隕石から作らせた刀の一つです。

榎本の子供が黒田の子供と結婚していたり、黒田の葬儀では葬儀委員長を務めたりと公私ともに関係が深かったようです。

官有物払い下げ事件

- 1881年に起きた事件

- 官有物(開拓使が持っていた土地や工場など)を

- 黒田清隆が五代友厚の関西貿易社に

- すごく安く売ろうとしたこと

税金を使って作られた物を民間に役人が安く売るってどういうこと!?

という事で強い反発が生まれた事件です。

しかし、黒田清隆にも言い分はあります。

- 開拓使による開拓は10年計画で考えられていた

- 新政府のお財布事情も苦しかったので、

- 計画終了と共に開拓使を廃止にしようという事になった

それじゃあ今まで作った事業や工場、どこに資源があるか調べた結果はどう活用するの!?

北海道の開拓基盤作りを頑張った意味が無くなるんじゃ無いの!?

だったら開拓使が作ったものを民間企業に買ってもらって、活用して貰えば良いじゃ無いか!

つーか、税金で作ったけど赤字続きの工場もあったんだから、安く売って活用してもらった方が良くね??

という事で関西貿易社がバックについてる北海社に売ろうとした、とも言われています。

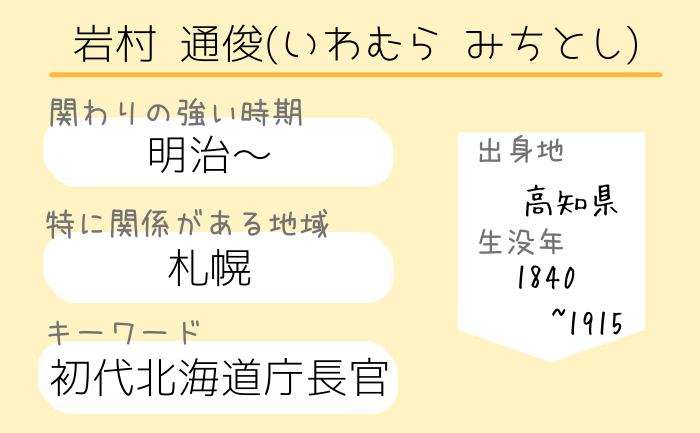

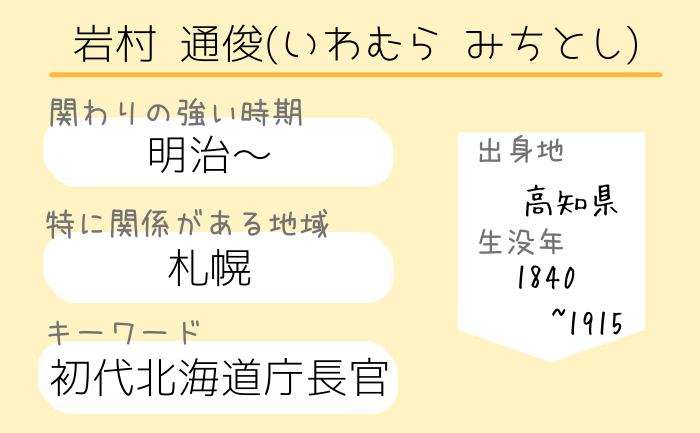

岩村通俊

- 土佐藩の家老の家に生まれる

- 1869(明治2)年、開拓使の役人として箱館に赴任

- 1870(明治3)年には島の後任として札幌に赴任

- 御用火事をおこしたり、ススキノ遊郭を作ったりした

- 1873(明治6)年に黒田との衝突で開拓使を辞職

- 1886(明治19)年に北海道庁が置かれ、初代長官になる

- 上川離宮計画を積極的に考えた

薩摩出身の黒田と、土佐出身の岩村という事で派閥が違うというか、政治的なアレコレもあって開拓使を辞めさせられました。

開拓使→三県一局→北海道庁開設で、再度北海道に戻ってきました。

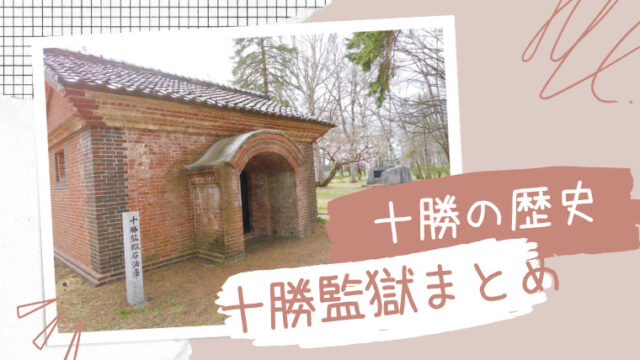

監獄の囚人をゴリゴリ使うようになっていったのもこの頃からです。

上川離宮=天皇陛下の離宮を上川地方に作って国民の心を鼓舞しよう!という計画でしたがおじゃんになりました。

御用火事

開拓者の住んでいた家を良くする為の火事でした。

- 札幌の冬が寒いから火を付けて暖を取る

- 住んでいたのが草でできたような家だったから燃える

- お金貸すから燃えにくい家作ってと岩村が指示

- でもいつまでも茅葺きな家のまま

一応事前にお知らせをして、御用の旗を立てて、部下達に指示して町を燃やしました。

辞職覚悟の荒療治でその後はきちんとした家が建ち、この時消火活動を行った事で札幌の消防隊も誕生しました。

- 町作りの為にも労働者がたくさん必要

- でも寒くて娯楽も無くてツラくて逃げ出す人続出

- イラだった人で暴力沙汰など治安も悪くなる

東京から遊女を招いて、ススキノ(薄野)遊郭という歓楽地を作りました。

遊郭の善し悪しについては置いておいて、労働者のやる気向上になり、治安も良くなりました。今でも札幌にある、歓楽街・すすきのを作った人でもあるんですね。

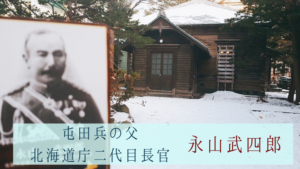

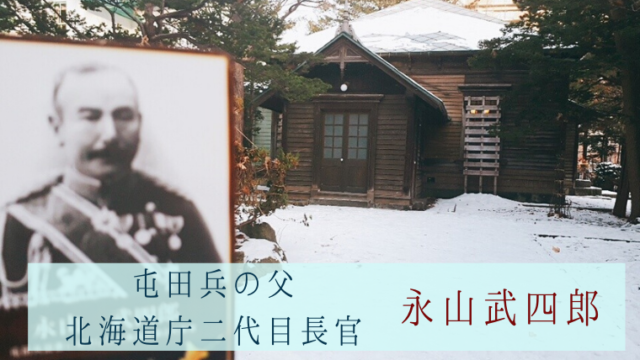

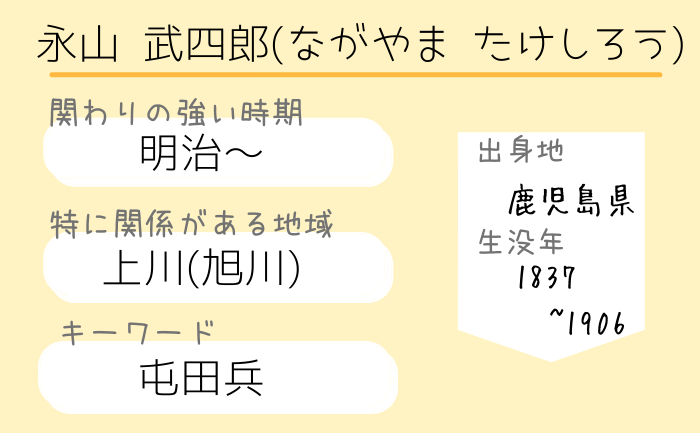

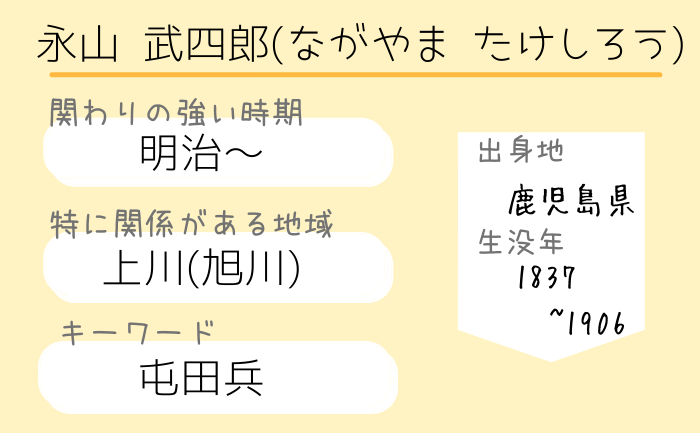

永山武四郎

- 薩摩藩の下級武士の子として生まれる

- 1872(明治5)年に開拓使入り

- 黒田の指示もあり屯田兵を作る案を新政府に提出

- 屯田兵を管理するトップとして屯田兵村作りなどを行う

- 1888(明治21)年、2代目北海道庁長官に

- 1896(明治29)年、屯田兵司令部を廃止、陸軍第七師団師団長になる

ロシアとの衝突に備えて通訳を育てる研究所を作ったり、遺言で札幌に埋葬するようにと残し、実際に札幌の霊園に眠っています。

永山武四郎や屯田兵については長くなるのでコチラ↓をどうぞ。

開拓者たち

特に、明治時代からは新政府の政策もあって、開拓移住者がたくさんいました。

試行錯誤を繰り返して、北海道で果敢に生きた人達の努力が、今の北海道の姿にも繋がっています。

>>佐藤信景

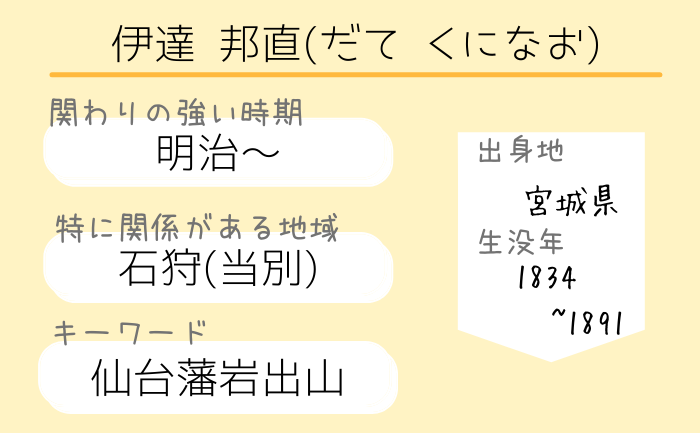

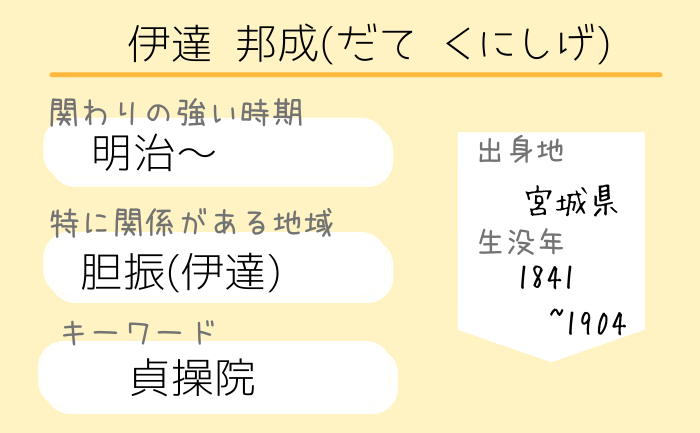

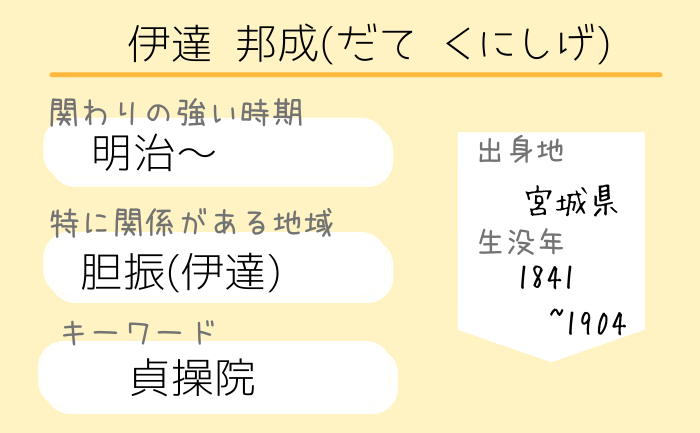

伊達邦直

- 仙台藩・岩出山領主の長男に生まれる

- 伊達邦成は実の弟

- 明治2年に家老の吾妻謙と北海道開拓を願い出る

- 明治3年、割り当ての空知郡に行くが土地が悪く

- なんだかんだで石狩地方・当別に移住

- 移住した人々を指導しつつ皆で頑張った

戊辰戦争で仙台藩は旧幕府側についていたため、石高(財力的なもの)ががっつり減らされました。

仙台藩の中の各領地も、今までのように藩士や領民を養っていられなくなりました。

このままじゃどうしようもない!という事で新天地・北海道に移住して生きていく覚悟を決めたのでした。

開拓が上手く進まずにお金が足りない時は、開拓使の土木作業に参加してお金を稼いだりもしています。

- 空知郡の開拓を許可される

- でも交通が不便でダメになる

- 石狩の川沿いを希望する

- でも許可が下りなかった

- ので近くの聚富(しっぷ)に入る

- 土地が悪くて努力が報われない

- 当別の土地が良いって聞いて移住

移住当初から土地と苦戦して当別(札幌の近く)に落ち着きました。

明治5年には東京の開拓使官園に若者を送って新しい農業を学ばせたり、養蚕や麻、西洋果樹など様々な事に挑戦しました。

仙台藩と札幌

仙台藩・白石城主の片倉(小十郎)邦憲の家臣達も、戊辰戦争後に北海道へ開拓移住しました。

- 胆振地方・登別市

- 札幌市・白石区

- 札幌市・手稲区

にあたる場所を片倉家に関わる人々が開拓しています。

故郷の名前から、移住した先を白石村、と名付けて開墾作業などを頑張っていたものの、ソリが合わない!という人達が分裂し、手稲村を作りました。

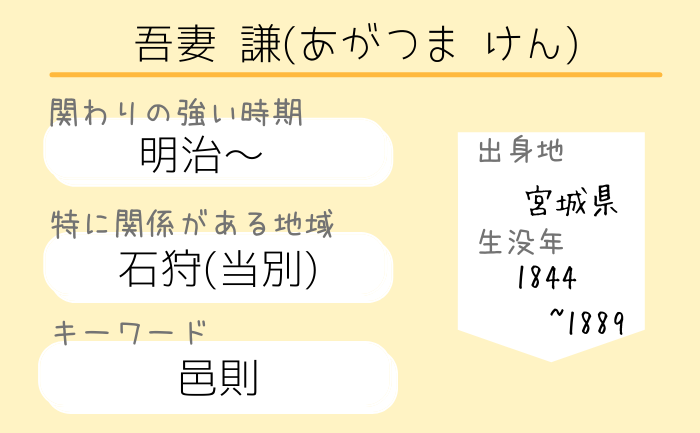

吾妻謙

- 伊達邦直に仕えた家老

- 邦直と北海道への移住&開拓を指揮した

- 邑則や休みの日を決めたりした

- 歴史小説・石狩川のモデル

土地が良い当別に入植にしたものの、苦労の連続で作物も思ったように実らない次期もありました。

故郷の人には吾妻が領主を騙したと言われていたり、暗殺されそうになった事もあったのだとか。

また、札幌の屯田兵村を通りがかった際のこと。

「当別の乞食侍」と呼ばれ下肥(人糞で作った肥料)を投げつけられたので、一喝して相手を土下座させた、というエピソードの持ち主です。

邑則

- 吾妻が邦直に命じられて作った決まり事

- 全部で49箇条

- 冠婚葬祭・物事の決め方など

生活や学業の事、暮らし方やアイヌの人々に失礼な事をしないようになど、様々な規則が決められていました。

伊達邦成

- 仙台藩亘理領主・伊達邦実の婿養子

- 岩出山領主・伊達邦直の実の弟

- 明治2年に北海道移住&開拓を決める

- 現・虻田町&伊達市に入植して皆で頑張った

西洋農機(プラオ)を導入した先駆けと言われたり、西洋果樹や甜菜、菜種を作ったりしました。

移住は複数回に分けて行われ、その中で義理のお母さんにあたる貞操院もお引っ越しをしていたり、兄・邦直と吾妻主従が北海道の現地視察に行く為に船に同乗していたりしました。

明治9年には約150人が屯田兵のお手本として山鼻に移住していたり、明治14年の内国勧業博覧会では賞状をもらうまでになっています。

貞操院保子

- 仙台藩11代目藩主・伊達斉義の娘

- 仙台藩13代目藩主・伊達慶邦の妹

- 亘理伊達家13代目当主・伊達邦実の正室

本名は伊達保子(やすこ)で、出家名が貞操院です。

邦成にとっては義理のお母さんにあたります。

集団移住の際に邦成が行くなら私も、と北海道へやってきました。

移住する人々はとても喜んで、その存在が励みになったと言われています。

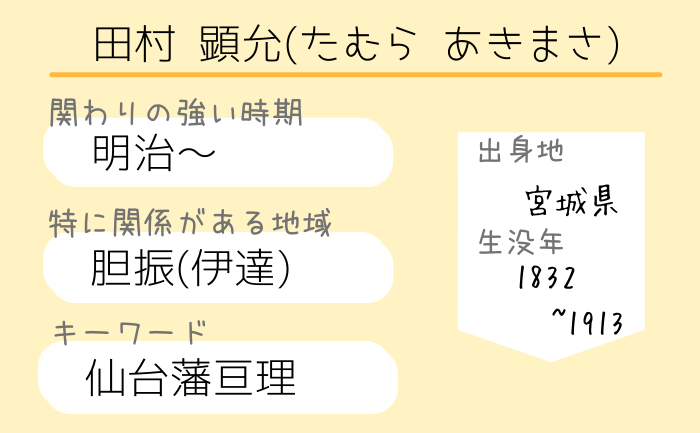

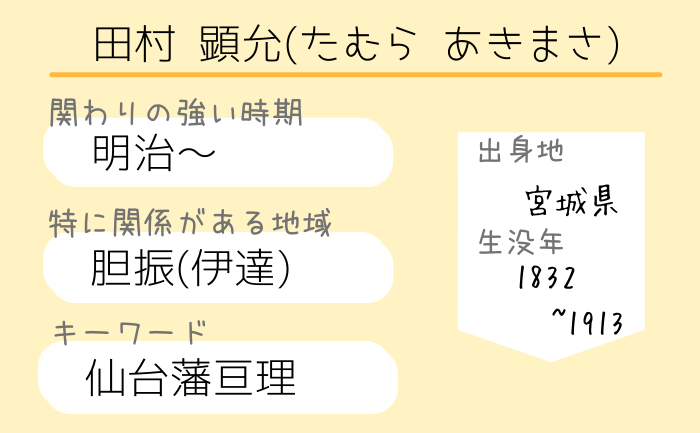

田村 顕允

- 亘理領主の家老の家に生まれた

- 邦成に北海道への開拓移住を提案

- 邦成に開拓執事に任じられる

邦成や移住者達と荒野の開墾を頑張ったり、新しい農業の仕方に挑戦したりしました。

元々の名字は常磐で、北海道への移住をするという事で、遠縁にあたる坂上田村麻呂にちなみ、名字を変えたと言われています。

学校を作ったり、キリスト教のおしえを導入して入植者の教育や心の平穏にも気を配りました。

依田勉三

- 明治に伊豆から現在の帯広へ集団で開拓の為に移住

- 畑作や牧場など様々な事にチャレンジ

- バッタや洪水、火事、霜害などバラエティ豊富な困難に見舞われたけど頑張った

- 米作りにも成功したが晩成社はうまくいかなかった

長くなるので詳細はこちらをどうぞ↓

十勝の歴史に欠かせない【依田勉三と晩成社】幹部三人と困難・倒産した理由を分かりやすく解説!

実は戦後の1954(昭和29)年になって37番目として選ばれました。

戦後の食料を増やすため、農民の意識を鼓舞するため、地元住民に彼の功績を知って貰うためなどの理由で、柱に選ばれたとも考えられています。

たまたま依田勉三の存在が北海道神宮の関係者の目にとまったり、当時の帯広市長・佐藤亀太郎氏が追加してもらえるように運動を行ったそうです。

晩成社

依田勉三が所属する、依田家の人々による会社。

十勝帯広が発祥のお菓子屋さん、六花亭の人気お菓子・マルセイバターサンドはこの晩成社が作っていた缶詰のバターがモチーフになっている。

松前藩関係

江戸時代以前から、北海道にはアイヌの人々や和人が暮らしていました。

ある時から誕生した北海道唯一の藩、松前藩は米が取れないという事もあり、特殊な存在でした。

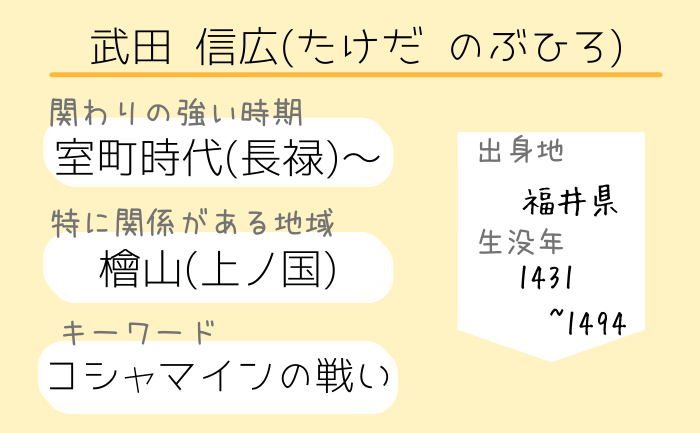

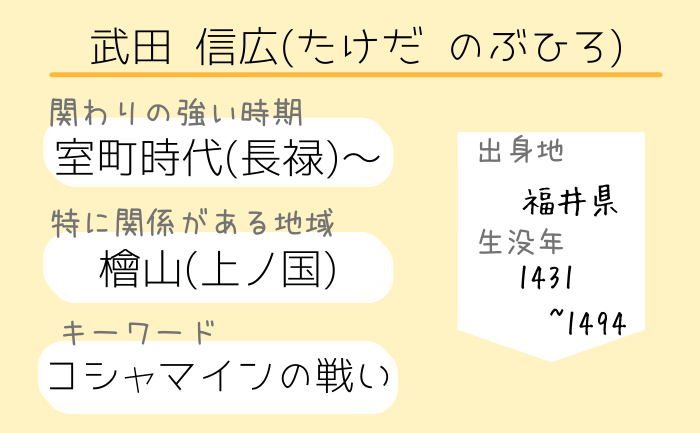

武田信広

- 1457年頃に檜山・上ノ国の蠣崎家の館にいた人物

- コシャマインの戦いが起こった時には先鋒として戦う

- 蛎崎の養女と結婚して家を継ぎ、蠣崎信広になる

- 後の松前氏のはじまりの人

出自は若狭の守護・武田家の嫡男だったが乱暴者だったので家を追い出されたとも、若狭の商人だった、とも言われています。

コシャマインの戦い

細かい話になると長くなるので、ざっくり要点だけをかいつまんで簡単にまとめるとこんな戦いです。

- 1456(康正2)年に起きた和人とアイヌ民族との戦い

- 函館の鍛冶屋と、小刀(マキリ)の製造を頼んでいたアイヌ民族との間に起こったトラブルがきっかけ。

- 時函館周辺を治めていた安東氏の居城をアイヌ民族の首領・コシャマインが当仲間を率いて和人の館を襲撃

- 武田信広も参戦して戦い、最終的に七重浜でコシャマイン親子を討ち取った

通説で語られている内容と事実は多少異なる点があるとも言われているので、これから要勉強したいと思います。

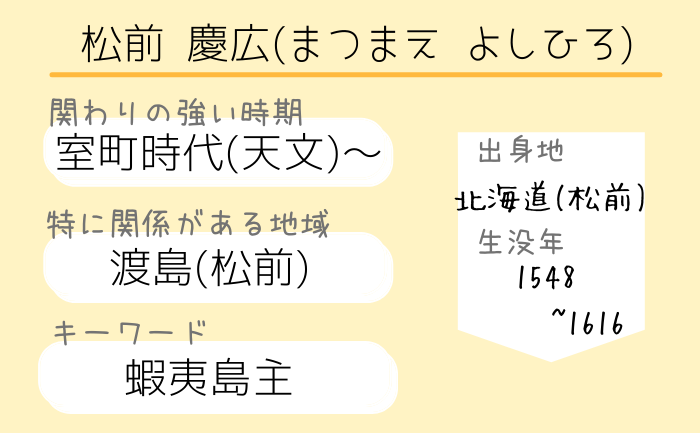

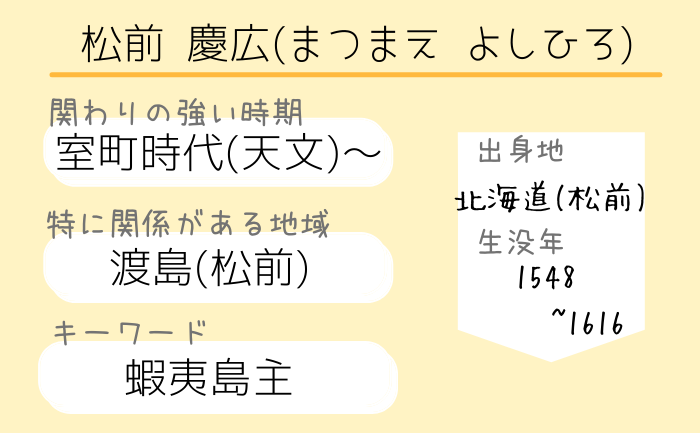

松前慶広

- 武田(蠣崎)信広から数えて蛎崎家の5代目

- 安東氏の家来だったけれど、勢力を強めて独立した

- 豊臣秀吉に会いに行って、蝦夷当主として認められる

- 徳川幕府が開かれてからは松前藩に

- 米が取れない地域だったのでアイヌ民族や本州の商人との交易で収益を得ていた

1590(天正18)年に豊臣秀吉にはるばる会いに行っていたり、秀吉が朝鮮出兵の関係で肥前(佐賀県)にいる時も陣中見舞いをしに行っています。

ちなみに関ヶ原の戦いには不参加でしたが、大阪夏の陣には徳川方として参戦しています。

松前の姓

1599(慶長4)年頃から蠣崎から松前に姓を変えています。

- 蠣崎氏がいた土地の地名をアイヌ語で言った音から取った

- 前田利家&松平(徳川)家康から一字ずつもらった

など諸説があります。

なんで前田利家?徳川家康?となりますが、豊臣秀吉に会うのに色々お世話になったからなんだとか。

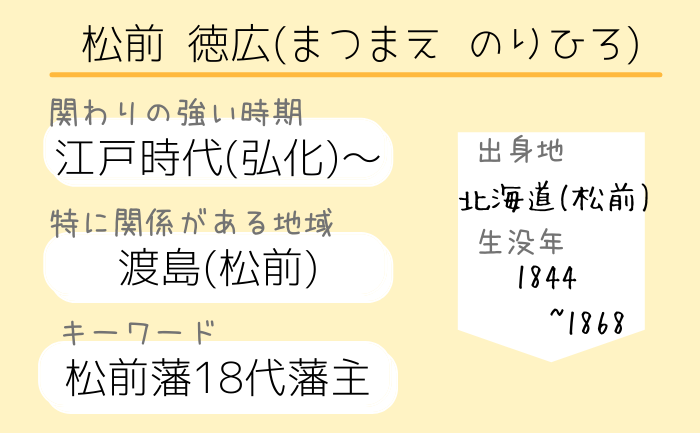

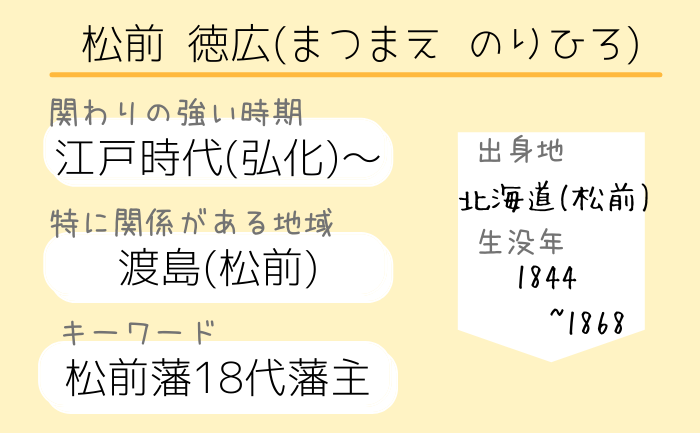

松前徳広

- 16代藩主の父は徳広が7歳の時に病死

- 17代藩主の叔父も病死

- 本人も病弱で藩の運営にあまり興味が無かった

- 家臣の間で次の藩主は誰だ戦が始まる

- 藩主になったら幕府が無くなる

- 旧幕府軍に居城を襲われて弘前(青森)へ逃げる

- 明治元年に徳広も25歳で亡くなる

最期は自分で命を絶ってしまったとも、病気がちな体だったから、とも言われています。

藩主が亡くなった後に家臣たちが新政府軍の先鋒として戦い、松前藩の居城・松前城(福山城)を取り戻しました。

場所請負人制度

- 蝦夷は米がとれない

- 松前藩は家臣に米を与えられない

- 上級武士には領地内を分割して知行地に与え

- 下級武士には給料としてお米とお金を渡す

上級武士は知行地を直接経営したワケでは無く、年に1回、商船で現地に行き、

アイヌ民族と品物を交換して松前に店舗を持つ近江商人らに売り、その差額で生計を立てていました。

だんたんと、この現地での業務を商人に委託し、請負金を収めさせるようになります。

この仕組みが場所請負制度です。

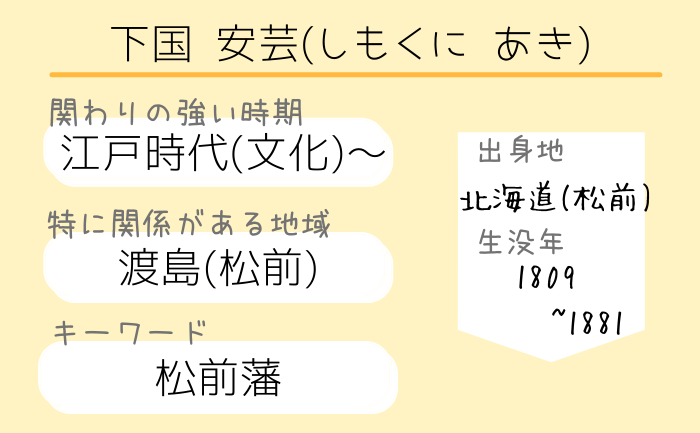

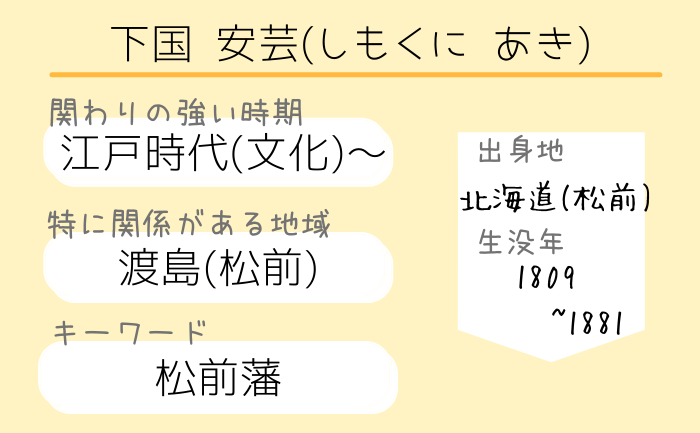

下国安芸

- 徳広が隠居しようとしているのを思いとどまらせたり

- 居城の防御力をあげろと言われたので修築の指揮をとったり

- 旧幕府軍が攻めてきた時は藩主を守って逃げたり

- 松前藩の家老の家に生まれ、徳広を支えた人

藩主は徳広じゃない人が良い、と活動した蠣崎勘解由(かきざきかげゆ)に反発する人は下国についていたんだとか。

松前藩の家老の1人で、17代目の息子を代わりにしようと動きました。

しかし、徳広を藩主にしたい派や勘解由が嫌い派の人達が作った正議隊に阻まれて失敗に終わる

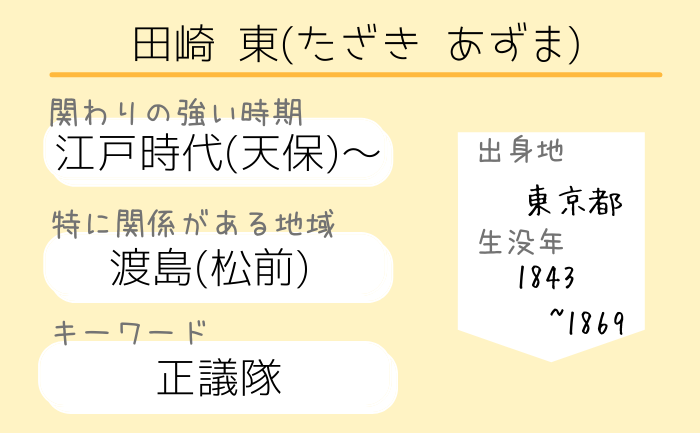

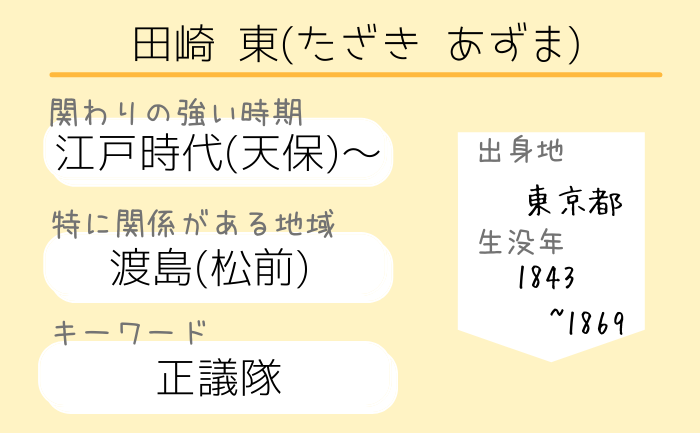

田崎東

- 江戸で留守居役を務める松前藩士の子として江戸で生まれる

- 蠣崎勘解由派とは対立してた側

- 旧幕府が箱館に侵攻してきた時は軍事総裁として出陣

- 敗れて徳広と逃れた後、新政府軍の先鋒として居城奪還のために戦う

- しかし、矢不来の戦いで腕と足に弾丸を受けて戦死

病院で治療をしてもらっている時に戦争が終わった、とも言われています。

- 蠣崎勘解由に反発する人達の集団

- 藩主は徳広だろ!と蠣崎派と戦った

- 田崎が中心だったとも言われている

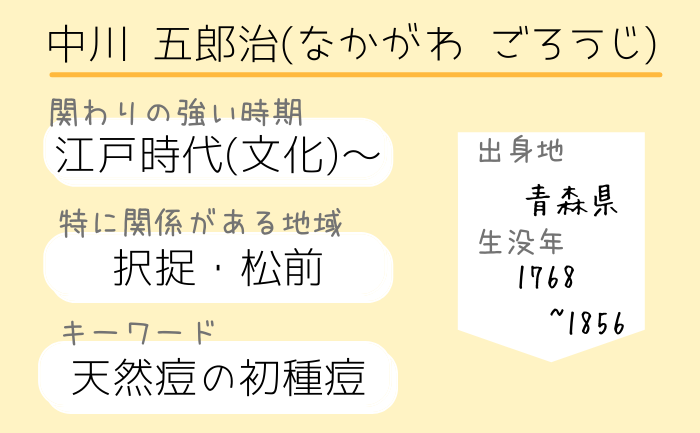

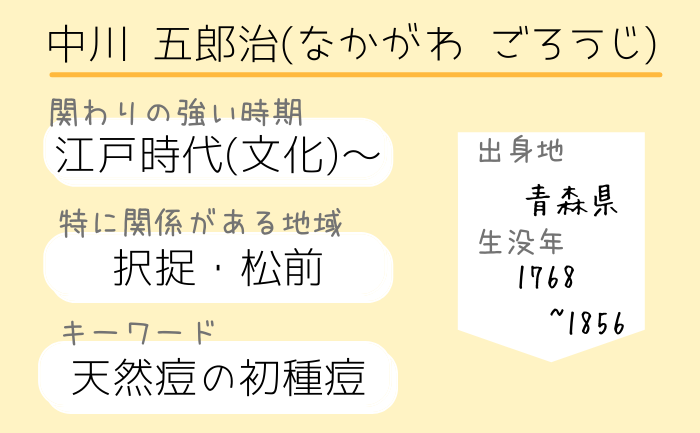

中川五郎治

- 1807(文化4)年に択捉で働いていた時、ロシア船に捕まる

- その後ロシアに連れていかれて抑留される

- 種痘(予防接種)について本を読んだりロシア人医師の従者になって種痘方法を教わる

- 何度か脱走しようとしたが失敗する

- 日本に捕まっているゴローニンと交換する為に日本へ

- 隙を狙って脱走→今度は成功

- その後、松前奉行の家来になり、松前の医師に種痘について教える

中川がロシアで入手した本はジェンナーが書いた本で、後に翻訳され『遁花秘訣』として出版されました。

天然痘が蝦夷で流行た時には松前藩の元で、日本として最初の種痘を行っています。

五郎治が逃げたから代わりの日本人を用意しよう!と、捕まったのが商人・高田屋嘉兵衛です。

天然痘

- 疱瘡(ほうそう)ともよばれる感染症

- ぶつぶつしたものが体中に出たり、失明することも

- 伊達政宗がかかった病気としても有名

蝦夷では本州からの人の行き来が増えた、1799(寛政11年)以降から流行がひどくなっていったと言われています。

その為、数年おきに種痘が行われ、大流行を防げるようになりました。

最後に

札幌にある北海道神宮の境内にある開拓神社に祀られている人々について、調べた事を簡単にまとめてみました。

また、北海道ではアイヌの人々も生活を営んでいました。

今回のまとめではあくまで開拓神社の御祭神や、北海道の幕末明治頃の事柄などについて焦点をあてたものとなっております。

私自身もまだ勉強が足りない部分もありますので、今回はアイヌの人々について、詳細な項目を設けませんでした。ご容赦下さい。

以上、37人の内では特に依田勉三に思い入れのある十勝民・おかめでした。

参考文献

北の先覚 高倉新一郎

開拓の群像 「開拓の群像」刊行委員会

ほっかいどう百年物語 STVラジオ編

北の墓 歴史と人物を訪ねて上 合田一道・一道塾

古文書が伝える北海道の仰天秘話51 合田一道

ほっかいどう先人探訪 読売新聞北海道支社編集部編

島義勇伝 「島義勇伝」製作委員会・エアーダイブ

御朱印帳とめぐる北海道の神社70 梅村敦子

北海道ゆかりの人びと 墓碑を訪ねて 高木祟世芝

北海道の歴史がわかる本 桑原真人・川上淳

ニッポンを解剖する!北海道図鑑 JTBパブリッシング

北海道遺産完全ガイド 佐藤圭樹

依田勉三と晩成社 井上壽・加藤公夫

など