屯田兵が北海道に“だけ”いた理由!応募条件って?関わった戦争や豆知識まとめ

北海道開拓の歴史を知る上で欠かせない存在、屯田兵。

でも、どうして北海道には屯田兵がいたのでしょう?

北海道を開拓した人たちって事くらいしか知らないなあ

勉強してみよう

という事で、屯田兵について調べてみました。

- 屯田兵ってどんな存在だったの?

- どうして北海道に屯田兵っていたの?

- どんな人が屯田兵になったの?

- どこに行けば屯田兵の勉強ができるの?

という事について、調べてみた事を簡単にまとめてみました。

ちなみに、明治の北海道を舞台にした漫画・ゴールデンカムイで登場する屯田兵は、主に旭川に存在したという第七師団です。

屯田兵と北海道の関係

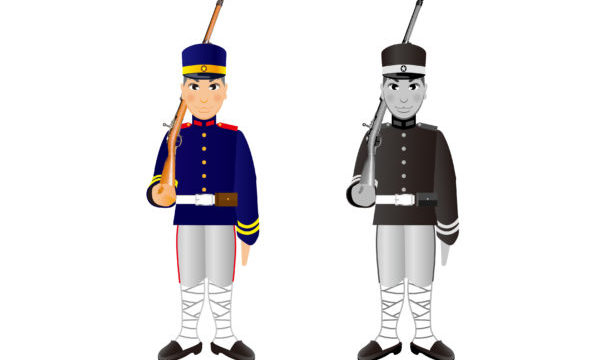

屯田兵とは?

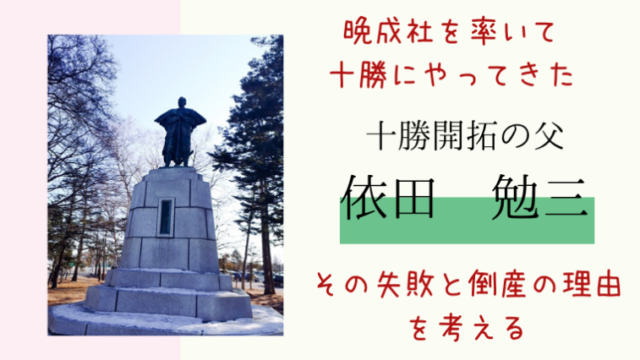

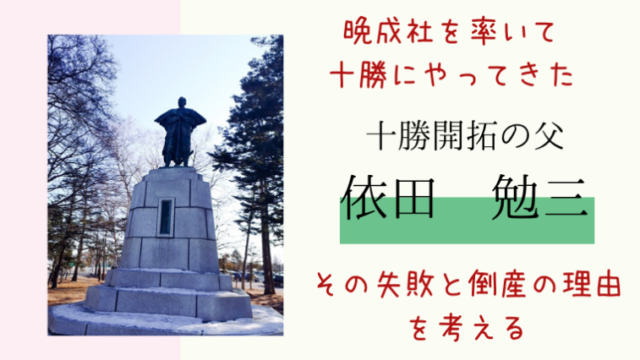

北海道の開拓と警備、失業した元藩士たちの救済として職を与える目的もありました。

1875(明治8)年5月、現在の琴似に初めて入植したのをスタートに、北海道の各地へと広がっていきます。

そして、約29年の間、屯田兵村は37カ所・戸数としては約7,300戸、屯田兵の家族を含めると約4万人の人が北海道に入植しました。

屯田という言葉の意味

- 兵士が一定の土地に駐屯して、普段は農作業を行い、有事の際には武器を装備しその土地を守ること。

- 守る兵士や兵士の田畑の事を屯田と言う。

駐屯ってどういう意味?

軍隊が一定の土地にとどまることだそうな

[chat face=”okame.png” name=”おかめ” align=”left” border=”none” bg=”yellow” style=”maru”][/chat]

つまり、屯田兵→土地を守りながら農作業などをする兵隊の集団という事ですね。

屯田兵と北海道の関係年表

屯田兵と北海道の関係などを簡単に年表でまとめてみました。

- 1869(明治2)年 戊辰戦争が終わる

- 1870(明治3)年 開拓使設置。黒田清隆が長官に

- 1871(明治4)年 廃藩置県により失業する武士が増える

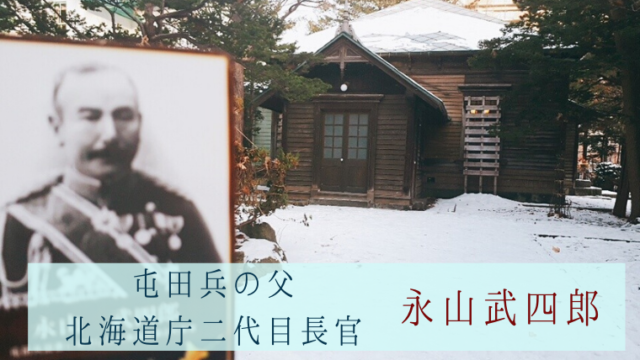

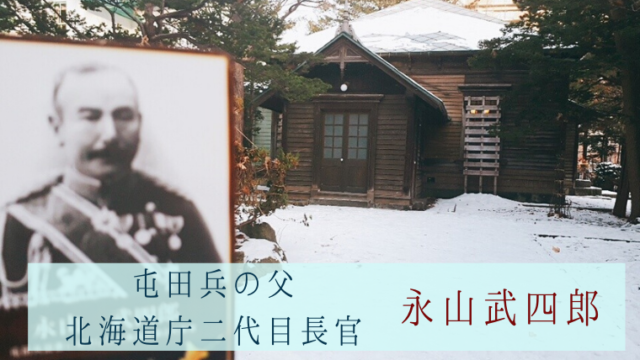

- 1873(明治6)年 永山武四郎、岩倉具視に屯田兵備設置の建議書を提出

- 1874(明治7年)年 屯田兵制度制定、翌年から実施

- 1877(明治10年) 西南戦争

- 1878(明治20)年 永山武四郎、屯田兵事務局長に昇進

- 1881(明治14)年 明治天皇が北海道巡幸の中で屯田兵村などを見て回る

- 1882(明治15)年 開拓使の廃止

- 1886(明治19)年 北海道庁設置

- 1889(明治22)年 屯田兵本部が屯田兵司令部に名称変更

- 1890(明治23)年頃 屯田兵の応募資格を農民まで広げる

- 1894(明治27)年 日清戦争。屯田兵から臨時の第七師団創設

- 1896(明治28)年 屯田司令部廃止。陸軍・第七師団創設。

- 1900(明治33)年 屯田兵募集停止

- 1904(明治37)年 屯田兵制度の廃止

1896年には正式に陸軍・第七師団が創設されます。

この頃には北海道内に人が増えて、屯田兵でなくても兵士として徴兵が可能になっていました。

明治の屯田兵の暮らしを体感するなら、札幌にある開拓の村がオススメです

屯田兵ができたワケ

屯田兵設備設置の建議書

1873(明治6)年11月4日、永山武四郎らが連名で右大臣・岩倉具視あてに『屯田兵設備設置の建議』を提出

- 本州では徴兵制度が定められ、各地に鎮台が設けられているが北海道にはない。国を守り、国民を保護する兵備が必要だと思う。

- 開拓次官・黒田清隆に兵務も兼務させ、開拓使の中から兵を募り、隊を編成すべき。

などとの提案を盛り込んだ書類でした。

要約すると、

北海道は兵士がいなくて国民や国を守れないから、開拓使の中から兵士を集めて黒田清隆がそのリーダーになればいいんじゃないかと思う

っていう話を当時の日本政府の偉い人に書面で送った、ってことだね

じゃあ、屯田兵は北海道を守る為に本州から派遣された兵士だったのか、というとそれだけではありませんでした。

明治維新後に新政府が考えていた事

- ロシアなどの諸外国から日本を守る為に北海道に早く人を住まわせたい

- 警備の為にも北海道を早く開拓したい

- 廃藩置県して失業する武士が多いから、新しい仕事を作って救済したい

- 場所請負人制度をやめ、本州の豪商に問屋をさせたい

- 汽船などの船で北海道と本州の交通の便をよくしたい

- 開拓使の長官を石狩の土地に転居させたい

などの考えが新政府にはありました。

そのため、農作業をしながら憲兵として警備にあたれるよう、屯田兵を北海道に置く事を考えたのです。

ちなみに、屯田兵たちが軍隊として訓練や仕事をしている間、開拓をすすめていたのはその家族でした。

どうして開拓使を札幌に置いたのか

開拓使は、北海道の開拓を担当する政府の部署です。屯田兵は、その開拓使が指示をして働いてもらう兵士の事です。

その開拓使の本部が札幌に置かれた理由をすごく簡単にいうとこんな感じです。

- 外国から招いた政府のお雇い外国人が地勢などを調査して、札幌めっちゃイイって推したから

- 松浦武四郎、近藤重蔵などの蝦夷を調査した人々が首都にするなら札幌がイイと推したから

そもそも、札幌は当時の函館や江差ほどには栄えていない場所でした。

しかし、開拓の利便性やロシアに対する処置のしやすさなどから札幌に本部を置く事になったのですね。

屯田兵はどうやってなるの?

屯田兵の応募条件

- 失業したりして貧しく困っている士族

- 家族で北海道に移住してくれる者

- 18~35才で身体がしっかりした健康な者

北海道の開拓には体が弱い人だと大変だもんね

でも士族に限定すると思ったように人が集まらなかったそうな

最初は屯田兵の募集は士族のみを対象にしていました。

そして、次第に農民などの士族以外にも応募枠を広げることで、入植者が増えていきました。

最終的には年齢の前後を黙認したり、多少は目をつぶって応募を広げたりしてどうにか人を揃えたそうです。

屯田兵に与えられたもの

- 家屋、家具、夜具、農具一式

- 入植して3年間はお米を支給

- 塩、野菜を買うお金などの支給も

初期装備しっかりしてるね

初期装備はある程度揃ってるけど、実際のところは原野の切り開きからスタートだからね

屯田兵の前に入植していた東北の元・藩士の一団と比べれば、入植する時の初期装備は恵まれている状態だと言われています。

とはいえ、開拓が楽だったかと言われればそんなワケでもなく、苦労の連続だったそうな。

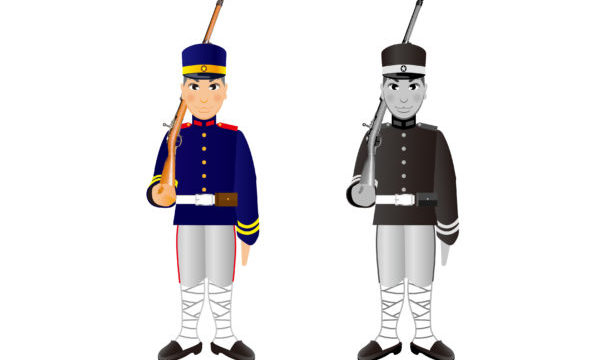

屯田兵に課せられた事

- 何かあったら、銃などの武器を持って兵隊として働く

- 兵隊として訓練をしながら、農地を耕す

- 今でいう警察のような警備も担当した

ん?でも、訓練しながらってなったら、耕せる時間に限りあるよね?

だから、屯田兵の家族が頑張りました

屯田兵として入植した人々この中には、夢のある話を聞いて北海道にやって来た人もいました。

しかし、その原野っぷりに絶望したり、来たことを後悔したりしたのだとか。

しかし、なんとかしないといけないので、女性陣も肉体労働を頑張っていたそうです。

詳しくは札幌の北海道博物館や旭川の北鎮記念館に、当時の様子を示す絵巻などがあります。

屯田兵には普段から厳しい生活規則があり、起床・就寝時間なども事細かく定められていました。

また、訓練や農作業の他にも道路を作る土木作業、憲兵として警備も行っていました。

屯田兵が入植していた地域

明治時代に北海道にのみ存在していた屯田兵。

では、北海道全域に存在していたのか?というと、そうい/ うワケでもなかったようです。

道南地域の函館、江差、松前などには明治以前から和人が多く住む土地でした。

道東の根室、釧路は北方四島に近く、交易のためなどにアイヌ民族・和人の商い場所などがあり、比較的栄えていました。

また、ロシアからの影響を受ける可能性が低い、と判断された十勝などの地方は、屯田兵の入植がありませんでした。

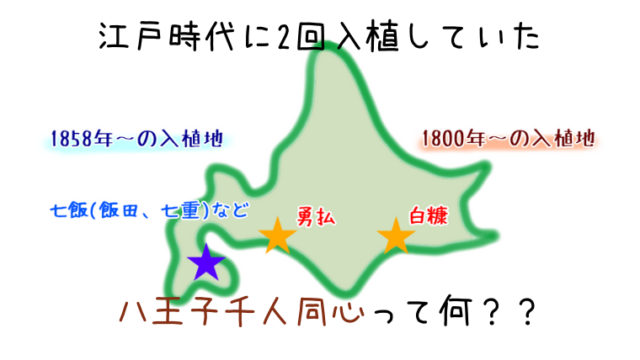

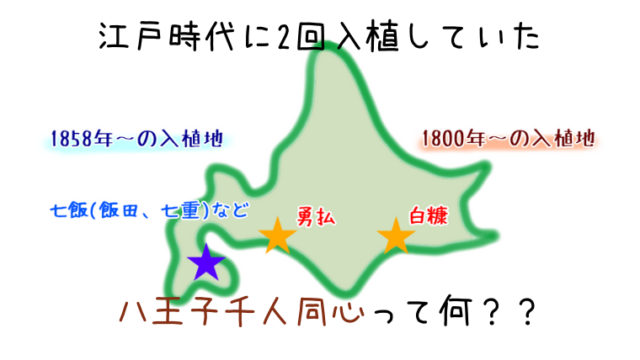

明治以前に屯田兵的な事は試していた

江戸時代から蝦夷地開拓は考えられていた

実は江戸時代にも、何度か北海道に集団で人を住まわせて開拓させようと幕府は試していました。

1799(寛政11)年、八王子の千人同心という団体が幕府の命で蝦夷地に入りました。

しかし、本州と違いすぎる寒さや、採れる食べ物の違いなどで栄養失調などの病気になって、亡くなる人も多い試みでした。

そのため、逃げ出す人も多く、結局失敗に終わっています。

屯田兵は失敗に終わらないよう、初期条件を揃えて入植させたと考えられています。

屯田兵の生活

屯田兵の荷物

屯田兵移住者心得の規則で、移住すると時に持って行ける荷物の量も決まっていました。

- 1戸につき8個以内

- 目方72貫

- 容積は3尺×2尺×2尺以内

現在の重さにすると1個平均34㎏で、人の手で持ち運び出来る大きさと重さと指定されていました。

また、屯田兵は旧士族の誇りとして刀・槍・鎧兜を持参している事もありました。

布団や家具、農具、鉄瓶、砥石は現地で支給され、船も3食付きで他の一般移住民と比べると好待遇に見えます。

船の中に長持、大箪笥、土甕や古桶類、挽き臼類などは重量などの問題で持ち込みはできませんでした。

漬物樽や、味噌醤油など液状な物を詰めた樽類、薪炭は匂いがあるとか漏れちゃうから、など色々問題があるので持ち込みNGになっていました。

屯田兵の食事

屯田兵村では、兵士や家族に食事が出ていました。入植から5日間は3食支給があったそうです。

毎食前に各自支給されていた鍋や釜などの容器を持って、食事を貰いに行っていました。

- 汁物は朝だけ毎日支給

- おかずは塩鮭の切り身、干物、昆布や煮豆、油揚げ、フキなど

が主な食事内容だと言われています。

一家に何人いても支給される、という事ではなかったようです。

1戸につき食事の用意は5人分までだったので、足りない部分は自前で用意していました。

寒さに強く主食になるジャガイモは、山菜と共に重宝されていたのだとか。

琴似屯田兵屋

- 玄関から中を見回す事ができ、部屋の様子がよく分かる

- 当時の道具も展示されている

- 屯田兵の入植地図など屯田兵についての情報が壁に掲げられている

1875(明治8)年に屯田兵として初めて入植が始まったのが今の札幌・琴似でした。

今でも史跡として、当時の屯田兵の家を体感できるようになっています。

周囲にはビルが立ち並んでいました。その中で独特の存在感を醸し出していました。

かつて、和人の手が触れる前の自然が広がるばかりだった場所かと思うと、150年余りでここまで発展したのかと感心もしてしまいます。

屯田兵という人々の存在をより身近に感じさせてくれました。

入場料などは無料ですが、駐車場は近隣のコインパーキングを利用するか、公共交通機関を利用して来る事になります。

屯田兵と戦争

戊辰戦争の余波

新政府は失業した元藩士などに賠償金を支払ったり、兵士として雇ったり、東京で邏卒(らそつ・今でいう警察官のような仕事)として雇い入れたりしていました。

しかし、それだけでは失業した人々を救済するには足りません。

藩士だった人々なら、戦いにも慣れています。

北海道の守りをさせながら、開拓させれば、職も与えられるし一石二鳥。

様々な当時の状況から、屯田兵という存在は生まれたのでしょう。

が、しかし。

屯田兵になった中には東北から集められた人々が大勢いました。

そして、中には旧幕府軍として戦っていた会津藩士も含まれていたのです。

開拓使の長官黒田清隆や、屯田兵本部にいた永山武四郎などは薩摩藩の出です。

じゃあ、何にせよ上司は昔の敵対勢力だった人たちじゃん

複雑な心境を通り越していてもおかしくなかっただろうね

西南戦争

西南戦争は、もの凄く簡単に言うと、鹿児島の西郷隆盛を相手に、新政府が戦った戦争です。

その西南戦争に永山武四郎が率いた屯田兵が参加し、兵として目覚ましい戦いをしたと言われています。

百姓兵士、などとバカにして見られていましたが、その評価も一変させたのだとか。

やられたらやりかえすって事ですかね

やり返すなら今だ!って思ったかもしれないね

ただ、西郷隆盛は永山武四郎の同郷の先輩だったり、屯田兵創設に協力的だった人物です。

指揮をする永山武四郎も、複雑な心境だったのかも知れません。

日清・日露戦争

1895年、当時日清戦争をしていた日本は、戦力補充のために北海道の屯田兵から臨時の師団を作りました。

しかし、臨時の第七師団が出征する前に日清戦争は終戦を迎えたため、出征する事なく終わりました。

この時、第七師団の初代師団長になった永山武四郎は、北海道庁の2代目長官でもあります。

その後、正式に陸軍第七師団が創設されましたが、日露戦争にも兵士を補充するために屯田兵も召集されました。

自衛隊は屯田兵か?

第七師団を偲ぶ北鎮記念館は旭川の第二師団駐屯地内にあるなら、北海道の自衛隊は屯田兵が元なの?

結論から言うと、屯田兵から進化した第七師団が自衛隊にそのままなった、というわけではありません。

第七師団は陸軍です。

第二次世界大戦の後、日本の陸軍は解体され、その後、自国防衛のために作られたのが今の自衛隊になります。

じゃあ、どうして旭川の自衛隊駐屯地の敷地内に北鎮記念館があるの?

簡単に言うと、第二師団の師団長が第七師団ゆかりの土地である旭川に記念館を作ったから、らしいよ

尚、現在の日本に存在する第七師団、というと、自衛隊千歳駐屯地の第七(なな)師団の事を示します。

最後に

北海道開拓の歴史を勉強する上で重要なポイントである屯田兵について、

作られた理由や現代にいたるまでの経緯を簡単にまとめてみました。

まだまだ勉強中なので、不足している所も恐らく多いものと思います。

今から150年くらい前の北海道は激動の中にあったのだ、という事が屯田兵の勉強をしているとよく分かります。

屯田兵以外に北海道の開拓に貢献していたのは、民間の入植者や監獄(集治監)に収監されていた囚人たちです。

北海道の観光先の中には、明治開拓期の歴史を抱えている場所もあります。

観光旅行ついでに歴史に触れると、より旅行が楽しく深いものになるのでオススメです。